— Какое письмо?..

— О, Ланжевин, первая красотка в городе! Ты ведь обычно любишь поживиться во время проповеди. Ты была там?

— Конечно. Вот глупость, какого-то солдатика подцепила.

— Вид у тебя взъерошенный!

— Черт побери! Боюсь, как бы мой душка Этев не ушел.

— Да, хорош улов…

— А потом перекрикивались с одной стороны улицы на другую:

— Что-то во всем этом странное, не правда ли, соседка?

— Ох, не говори! Думала, меня двадцать раз придушат. Кажется, этот хваленый проповедник так и не появился…

Мишель вслушивался в разговоры, и они немало удивляли его. В это время друзья подходили к концу улицы Порт-Гишар. Здесь беседовали двое, бакалейщица и швейцар.

— Жюль, — толкнул он приятеля, — послушай-ка.

— Что такое?

— Послушай, я тебе говорю.

И они замедлили шаг.

— Хотите верьте, хотите нет, Гужон, но мой муж сам мне это рассказал.

— А откуда ваш муж это знает, Жюпен?

— Что за вопрос? Он ведь разносит газеты. Там и прочел, что отец Брюно проповедовал вчера в Бордо. Даты не сходятся, ведь на письме тоже есть дата… В общем, не знаю, как там все получилось у них.

— Ваш муж сам не ведает, о чем говорит, а вы — старая дура.

Дальше последовали взаимные оскорбления, и разразилась обыкновенная уличная ссора.

Мишелю все же удалось уловить смысл разговора.

— Ты понял, Жюль?

— Честно говоря, не очень. А что случилось?

В этот момент друзья повернули за угол и увидели большое скопление народа.

— Пойдем быстрее, — заторопился Мишель, — думаю, ты сейчас все поймешь.

У парикмахерской под вывеской «Фигаро»[64] стоял цирюльник с газетой в руке и что-то кричал, а удивленная толпа внимала ему.

— Почтенные буржуа, послушайте только: отец Брюно прибыл в Бордо десятого марта… смекаете? Восьмого он был здесь и уехал отсюда в этот же день вечером. На следующий день он оказался в Ля Рошели, а еще через день — в Бордо. Понимаете? Он не останавливался в Ла Рошели и не мог написать там письмо, датированное одиннадцатым марта, где сообщал, что располагает несколькими свободными днями и хочет провести их в Нанте. Вы все поняли? Вы, милая девушка?

— Да, месье, благодарю, — ответила молочница.

— А вы, месье? Не очень? Тогда прошу, заходите в парикмахерскую. Я постригу вас, побрею, а тем временем все подробно разъясню. У меня есть душистая туалетная вода, английские бритвы, чудесное мыло на все вкусы: с запахом и без запаха, помады, качество самое высшее, роза, жасмин, гелиотроп, фиалка по низким ценам. Заходите, господа и дамы. Я неплохо знал отца Брюно, мы вместе учились в школе. Как-то раз он мне…

Мишель и Жюль поторопились уйти.

— Невероятно, — проговорил Жюль.

— Тут скрыта какая-то тайна, а может, и преступление!

— А что означает настоятельное требование провести проповедь именно в церкви Святого Николая?

— Жозеф ничего не говорил тебе об отце Брюно?

— Да-да, он сказал, что удивлен его возвращением, и странно покачал головой.

— Полагаю, что полиция займется этим делом.

— Это ее долг, но не уверен, добьется ли она результата. Дело-то уж больно запутанное. — Жюль покачал головой.

— Несомненно, добьется. Преступления почти всегда раскрываются.

— Почему же тогда у нас столько невинно осужденных?

— Ты так говоришь, будто что-то подозреваешь.

— Я ничего не знаю. Нет, это невероятно. Я все думаю об отце Брюно. Даты, письма… Надо поспешить. До церкви Святого Николая еще довольно далеко.

— Не торопись, друг мой. Ты еще слаб. Не беги. Если будешь нестись как угорелый, мы никогда не дойдем. Обопрись на меня и, как только устанешь, отдыхай.

Жюль согласился и замедлил шаг.

Разговор все время крутился вокруг того, что им удалось узнать. И на улице Вье-бель-Эр, и на Мизери, и на площади Пти-Капуцин по-прежнему те же удивленные и обеспокоенные лица. Переговаривались с этажа на этаж, собирались небольшими группами и жужжали, жужжали.

На одной из улиц нашим друзьям путь преградила похоронная процессия с пением и рыданиями. Вообще похорон было много; пышные и не очень, многолюдные и такие, когда за гробом шла только пара нищих да бездомные собаки. Вот два гроба, а впереди ребенок с простым крестом в руках. Священник торопится, семья плачет: двое мужчин, пять женщин. Душераздирающее зрелище.

Город, казалось, поражен страшной болезнью.

— Как все это грустно, — сказал Мишель.

— Ах, если бы только грустно, — вздохнул Жюль.

— Брось черные мысли. Пойдем скорее…

Но вновь пришлось уступать дорогу похоронам. Гроб, покрытый белым. Значит, молодой человек или девушка.

— Наш ровесник, — произнес Мишель.

— Почему это не я? — вздохнул Жюль.

— Ты в отчаянии?

— Да.

Мишель на минуту оставил друга, чтобы узнать, кого хоронят. Вскоре он вернулся. На нем лица не было, слезы стояли в глазах. Мишель был бледен.

— Что с тобой? Отвечай же! — испугался Жюль.

— Это один из моих друзей. — Мишель не мог больше сдерживаться, и слезы полились по щекам.

— Кто? Ну, не тяни, кто?

— Гюстав Десперье.

— Тот, что был с нами вчера?

— Да, Жюль.

Жюль тоже заплакал. Через минуту Мишель спросил:

— Ну что, ты все еще хотел бы быть на его месте?

В каморке старого Жозефа и на колокольне. — Падение колокола: несчастный случай или преступление?

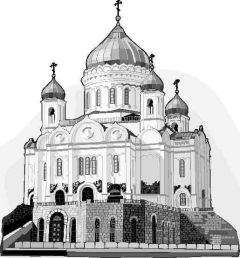

Жюль и Мишель подошли, наконец, к старой церкви. Здесь было тихо и пустынно. На ступеньках и на крошечной храмовой площади еще виднелись кое-где следы крови. Рабочий за два франка в день согласившийся привести мостовую в порядок, насвистывал или напевал песню: «Станцуем карманьолу…»[65] Нечего сказать, момент для пения удачный! Мишелю стало не по себе.

Молодые люди поднялись по затемненной лестнице к порталу. Повсюду царила мертвая, точно кладбищенская, тишина, изредка прерываемая веселой песенкой; казалось, что самой церкви Святого Николая стыдно за вчерашнее. Дверь в церковь была прикрыта. Напиравшая толпа снесла ее с петель, но дверь успели починить, да к тому же поставили металлическую подпорку.

Друзья вошли внутрь. Хотя на улице светило солнце, в храме сохранялся полумрак. Внезапно дверь с шумом захлопнулась, да так, что все здание содрогнулось от удара. По высоким сводам прокатилось гулкое эхо.

— Жюль, — тихо проговорил Мишель, — старой Сарабы нет на обычном месте.

Жюль обернулся — скамейка была пуста.

— Впервые в жизни вижу, чтобы и скамейка и площадь пустовали, — ответил Жюль.