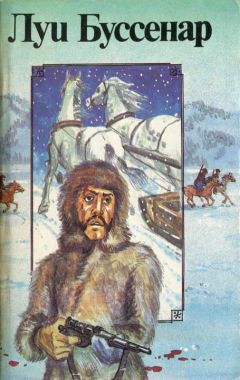

Езда на санях. — Стой! — Капитан Игумнов. — Женщины или мужчины? — Грозный приказ. — Партия арестантов. — Русское добродушие. — На постоялом дворе. — Допрос. — Среди снегов и вдруг речь об экваторе. — Путешественники или червонные валеты? — Русские или французы?

— Стой! — раздался в густом тумане чей-то повелительный голос.

— Что такое? Что случилось? — тревожно осведомился другой голос из глубины крытых саней быстро мчавшейся по необозримой снежной равнине тройки.

Звон колокольчика пронзительно раздавался в морозном воздухе.

— Ничего, пустое, ваше благородие… так что-нибудь, — отвечал ямщик, привставая на облучке и энергично погоняя замедливших было бег лошадей. — Эй вы, соколики!.. — прикрикнул он на них.

— Стой! — снова прогремел неизвестный голос.

В темноте сухо звякнули ружья, и сквозь дымку валившего крупными хлопьями снега блеснуло несколько стальных дул.

Повозка во всю прыть неслась прямо на грозный полукруг сомкнутых штыков.

— Тпрру!.. Тпрру!.. — закричал испуганный ямщик, тщетно стараясь остановить этим чисто русским окриком разогнавшуюся лихую тройку. Но и это не помогло.

К тому же на беду у него оборвалась веревочная вожжа, которую он натянул слишком сильно… Катастрофа казалась неизбежной.

Вдруг прямо перед лошадьми, как из-под земли, выросла высокая фигура в меховой шубе и шапке.

Быстрее молнии незнакомец бросился к кореннику и схватил его сильною рукою под уздцы. Тройка разом остановилась на всем скаку, звонкий колокольчик умолк, а сани от внезапной, слишком крутой остановки в одну минуту перевернулись полозьями вверх.

Ямщика сбросило с облучка, и он, взмахнув руками и ногами, точно мячик, отлетел в сторону, уткнувшись головой прямо в сугроб.

— А ну-ка, мои молодчики, — заговорил прежний повелительный голос, в котором теперь звучали нотки иронии, — дайте на вас посмотреть… Что, знать, не очень-то удалось обмануть капитана Игумнова?.. А?.. Сорвалось?.. А?.. Не вывезло?.. У самих молоко на губах не обсохло, а туда же… Уж где вам, молокососам, провести меня, старого сибиряка!.. Вылезайте-ка, вылезайте-ка из-под саней-то. Нечего прятаться. Ну, живо!..

Из-под перевернутой повозки послышался глухой стон. При всем желании путники не могли исполнить приказание капитана Игумнова.

— Эй, вы! — обратился капитан к своим солдатам. — Поднимите повозку и вытащите господ проезжающих.

Солдаты бросились исполнять приказание начальника, и в одну минуту сани приняли надлежащее положение; но только сани, а не то, что в них было. Весь скарб из них вывалился на снег вместе с путешественниками.

Образовалась невообразимая груда подушек, шуб и всякого багажа. Тут были и так называемые дохи, или ергаки {Тулупы из короткошерстных шкур шерстью наружу.}, и пищевые консервы, и сахарные головы, и валяные сапоги, и чемоданы из желтой кожи, и бутылки с водкой, и веревки, и молотки, и ящики с чаем — поверх всего этого, точно два тюка, неподвижно лежали путешественники.

А может, две путешественницы? Одинаково было возможно и то, и другое, потому что обе фигуры были так закутаны во всевозможные тулупы и шубы, что походили на бесполых чучел.

— Да они не шевелятся! — пробормотал с оттенком тревоги капитан. — Идиоты! Неужели их угораздило убиться до смерти?

Но опасения офицера не оправдились. Солдаты принялись трясти путешественников, растирать им снегом лица и руки, и через некоторое время обе закутанные фигуры подали признаки жизни.

Они открыли глаза и первым делом громко враз чихнули.

— Где мы? Что случилось? — спросил один из них по-французски.

— Не знаю, — отвечал другой на этом же языке.

Увидав поломанные сани и сбившихся в сторону дрожащих лошадей, обнаружив разгром своего багажа, первый из путников произнес самым плачевным тоном:

— Опять приключение!.. Да когда же этому будет конец?

— Что за несчастье! И куда девался собака-ямщик? Нет, все это просто из рук вон. Я пожалуюсь почтмейстеру. Дайте мне жалобную книгу…

— Молчать! — сердито перебил путешественников капитан Игумнов тоже на французском языке. — Отвести обоих на постоялый двор, — продолжал он по-русски, обращаясь к солдатам. — Вы мне отвечаете за них, слышите? Если они сделают попытку убежать или вздумают заговорить с кем-нибудь из арестантов — стрелять. Поняли? Налево-кругом марш!

Капитан круто повернулся и пошел прочь, гремя саблей.

Снег продолжал валить. Серые сумерки сгущались. Наступал вечер.

Унтер-офицер скомандовал что-то. Солдаты окружили пленников, и те печально последовали под их конвоем, гадая о причинах неожиданного ареста.

— Это какая-нибудь ошибка, — сказал один из путников.

— Очевидно, ошибка, — подтвердил другой, — но все-таки это очень неприятно.

— Подожди, скоро все объяснится, и нас выпустят. Нас приняли за других…

Снег хлестал им прямо в лицо, мешая смотреть; но тем не менее арестованным удалось разглядеть редкие вехи по сторонам заметенной снегом дороги. Путники шли, увязая в снегу и едва-едва волоча ноги с непривычки и от усталости. Но вот впереди на дороге показалось несколько бревенчатых изб, крытых тесом, как все сибирские постройки.

Ближе к поселку на дороге виднелись следы многочисленных ног, как будто здесь недавно прошла толпа.

Солдаты ускорили шаг, повернули влево на боковую дорогу и вскоре все вышли на обширную площадь, на краю которой, напротив церкви, возвышалось каменное здание.

От холода путники еле двигались, но солдаты не имели права снисходить до их слабостей и продолжали путь по направлению к большому дому.

Вдруг поблизости раздался мерный, тяжелый, топот шагающих в ногу солдат. То была этапная команда, сопровождавшая партию арестантов. Арестанты шли медленно, позвякивая тяжелыми кандалами.

— Каторжники! — шепнул на ухо своему товарищу один из путешественнков.

Но не все арестанты были в кандалах, а только те, которые были приговорены к каторжным работам. Ссыльнопоселенцы шли без цепей. В хвосте конвоя ехали повозки с больными и с арестантскими женами и детьми, пожелавшими следовать за мужьями и отцами в ссылку.

Некоторые из каторжников напевали унылую острожную песню, которая всегда производит сильное впечатление на сибиряка. Все русские, а сибиряки особенно, относятся к каторжникам с замечательным добросердечием. Они видят в них только «несчастных» и никогда не справляются о том, насколько эти «несчастные» заслужили свою участь. Услыхав унылые звуки песни, каждый сибиряк торопится подать милостыню «несчастенькому», — каждый, до последнего убогого бедняка.