Ознакомительная версия.

Русские войска, заняв Кёнигсберг и Вену, высвободили силы для форсирования Одера, миллионные армии устремились к лежащей в развалинах столице империи, из которой давно уже вывезены все министерства, и, довершая разрушения с воздуха огнём своей тяжёлой артиллерии, в настоящую минуту подходят к центру города. Страшный человек, который в прошлом году уберёг свою жизнь, всё равно уже давно померкшую и теперь догорающую, от покушения отчаявшихся патриотов, решивших спасти последнее достояние — возможность исторического будущего, приказал своим солдатам утопить в крови натиск на Берлин и расстреливать всякого офицера, заговаривающего о капитуляции. Этот приказ исполнялся неоднократно. С утра до вечера бороздят эфир какие-то странные, тоже уже полубезумные, радиопередачи на немецком языке: одни предлагают населению, более того — агентам гестапо, как наиболее оклеветанным, сдаться на милость победителя, другие сообщают об «освободительном движении», окрещённом именем «Верфольф» — союзе разъярённых мальчишек, которые, днём скрываясь в лесах, по ночам совершают налёты и уже не раз дерзкой расправой с противником оказывали «услугу родине». Жалкий фарс! Так до конца стремятся оживить в душе народа кровавую сказку, позорную легенду, и не вовсе безуспешно.

Тем временем заокеанский генерал приказывает населению Веймара продефилировать перед крематорием тамошнего концлагеря, объявляет (так ли уж несправедливо?) всех этих бюргеров — по видимости честно продолжавших заниматься своими делами, хотя ветер и доносил до них зловоние горелого человеческого мяса — соответчиками за совершённые злодеяния и требует, чтобы они своими глазами всё это увидели. Пусть смотрят, я смотрю вместе с ними, мысленно бок о бок с ними прохожу в тупо молчащих или содрогающихся от ужаса рядах. Взломаны толстые двери застенка, в который превратила Германию власть, с первых же дней обречённая ничтожеству; наш позор предстал теперь глазам всего мира; чужеземным комиссиям везде и всюду показывают эти неправдоподобные зрелища, а они сообщают в свои страны, что виденное ими по мерзостной жестокости превосходит всё, что может вообразить себе человек. Я говорю: наш позор. Ибо это не ипохондрия говорить себе, что всё немецкое — и немецкий дух тоже, немецкая мысль, немецкое слово — ввергнуто в пучину позора, справедливо взято под сомнение, обесчещено тем, что́ сейчас выставлено напоказ. И не болезненное самоуничижение спрашивать себя: смогут ли в будущем немцы о себе заявлять на каком бы то ни было поприще и участвовать в разговоре о судьбах человечества?

Пусть то, что сейчас обнаружилось, зовётся мрачными сторонами общечеловеческой природы, немцы, десятки, сотни тысяч немцев совершили преступления, от которых содрогается весь мир, и всё, что жило на немецкой земле, отныне вызывает дрожь отвращения, служит примером беспросветного зла. Каково будет принадлежать к народу, история которого несла в себе этот гнусный самообман, к народу, запутавшемуся в собственных тенетах, духовно сожжённому, откровенно отчаявшемуся в умении управлять собой, к народу, которому кажется, что стать колонией других держав для него ещё наилучший исход, к народу, который будет жить отрешённо от других народов, как евреи в гетто, ибо ярая ненависть, им пробуждённая, не даст ему выйти из своей берлоги, к народу, который не смеет поднять глаза перед другими.

Проклятие, проклятие погубителям, что обучили в школе зла некогда честную, законопослушную, немного заумную, слишком теоретизирующую породу людей! Как благодетельно было бы проклятие, вырвись оно из свободной груди! Но патриотизм, который отважился бы утверждать, что вовсе чужда нашей природе, что никак не коренится в немецкой сущности кровавая империя, сейчас задыхающаяся в агонии, что неизмеримое преступление, которое мы, говоря словами Лютера, «взвалили себе на шею», преступление, громогласно провозглашённое, зачеркнувшее все права человека, но тем не менее с неистовым ликованием принятое толпой и молодёжью, которая, светясь гордостью и неколебимой верой, шагала под его яркими знамёнами, — такой патриотизм мне представлялся бы скорее великодушным, чем добросовестным. Не была ли эта власть в своих словах и деяниях только искажённым, огрублённым, ухудшенным воплощением тех характерных убеждений и воззрений, которые христианин и гуманист не без страха усматривает в чертах наших великих людей, людей, что наиболее мощно олицетворили собой немецкий Дух? Я спрашиваю — не о слишком ли многом? Увы, это уже не вопрос! Наш поверженный народ потому и вперяет в пустоту свой обезумевший взор, что столь страшно кончается его последняя, отчаянная попытка обрести самобытную политическую жизнь.

* * *

Как странно смыкаются времена — время, в котором, я пишу, со временем, в котором протекала жизнь, мною описываемая. Ибо последние годы духовной жизни моего героя, 1929 и 1930 годы, после крушения его матримониальных планов, потери друга, смерти чудесного ребёнка, который стал ему так дорог, уже совпали с возвышением и самоутверждением зла, овладевшего нашей страной и ныне гибнущего в крови и пламени.

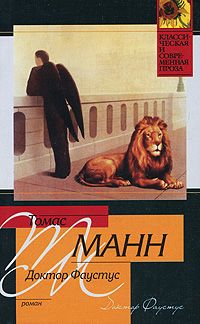

Для Адриана Леверкюна то были годы невероятной, напряжённейшей, хочется даже сказать сверхчеловеческой творческой активности, втягивавшей в свой бурный водоворот даже и домочадцев, это казалось как бы возмещением за тот запрет счастья и любви, который был на него наложен. Я говорил о годах, но это неверно: лишь толики их, второй половины первого года да нескольких месяцев второго достало ему, чтобы создать своё последнее, исторически тоже последнее, творение: симфоническую кантату «Плач доктора Фаустуса», замысел которой, как я уже однажды проговорился, восходил ещё ко времени, предшествовавшему приезду Непомука в Пфейферинг. Об этой кантате я и хочу сейчас рассказать в скудных своих словах.

Прежде всего я обязан пролить некоторый свет на состояние её творца, в ту пору уже достигшего сорока четырёх лет, на его образ жизни и внешний вид, которые я неустанно наблюдал. В первую очередь на бумагу почему-то просится факт, к которому я уже заблаговременно подготовил читателя, а именно, что лицо Адриана, покуда он ходил бритым, разительно схожее с лицом его матери, теперь очень изменилось из-за узких усов и тёмной с проседью бороды, оставляющей щёки открытыми, но густой на подбородке, и опять-таки не посередине его, а скорее по бокам, так что её нельзя было назвать остроконечной. Эта чуждость черт, как сказано, проистекала от того, что часть лица была закрыта бородой, так как именно борода в соединении со всё возрастающей склонностью держать голову несколько набок сообщала его лицу нечто одухотворённо-страдальческое, более того, делала его похожим на лик Христа. Не мог я не любить это новое его обличье, тем более что оно, очевидно, свидетельствовало не о слабости, а, напротив, установилось в пору прилива творческих сил и физического благоденствия, которым мой друг не мог вдоволь нахвалиться. Он часто говорил об этом, медленно, иногда с запинками, иногда как-то монотонно — манера, недавно мною подмеченная, в которой мне хотелось видеть признак творческой осмотрительности, полного владения собою среди вихря внезапных прозрений. Физические недуги, так долго, его терзавшие, — все эти желудочные и горловые катары, мучительнейшие приступы мигрени — оставили его: утром он поднимался, убеждённый, что день будет исполнен вдохновенного труда, уверял, что со здоровьем всё у него обстоит прекрасно, великолепно, а визионерская ярость, с которой он брался за работу (она наполняла меня гордостью, но, с другой стороны, и заставляла страшиться возврата бед), странным образом читалась в его глазах; прежде они были полуприкрыты веками, но теперь открылись, открылись так широко, что над радужной оболочкой нередко виднелась полоска белка. В этом таилась какая-то опасность, тем более что в его расширенном взгляде замечалось оцепенение или, вернее, неподвижность; над причиной её я долго ломал себе голову, покуда не понял: она объясняется тем, что не совсем круглые, чуть удлинённые зрачки не меняют своей величины, как бы не реагируют на то или иное освещение.

Я, конечно, имею в виду подспудную, внутреннюю неподвижность, подметить которую мог только хорошо его знающий наблюдатель. Другое явление, сильнее бросающееся в глаза и более внешнее, стояло к нему в прямом противоречии; Жанетта Шейрль тоже обратила на него внимание и однажды, приехав из Пфейферинга, безо всякого повода мне о нём рассказала. Это была недавно усвоенная привычка в известные минуты, в раздумье, например, быстро перекатывать зрачки из стороны в сторону, что называется «вращать» глазами, привычка, которая иного могла бы просто напугать. И потому, хоть я и с лёгкостью — задним числом мне кажется, что с лёгкостью — относил эти, по-моему, эксцентрические приметы к созидающемуся творению, до крайности его напрягавшему, в душе я всё же радовался, что Адриана почти никто не видит; ведь люди могли бы испугаться. В то время он уже никого не посещал в городе. Любые приглашения отклонялись по его просьбе телефонным звонком его преданной хозяйки или же попросту оставались без ответа. Даже недолгие поездки в Мюнхен за покупками были отменены, и те, которые он некогда совершал, чтобы купить игрушек бедному Эхо, можно было назвать последними. Костюмы, прежде служившие ему для посещения общества, концертов и театров, более не вынимались из шкафа; одевался он только по-домашнему — не в халат, халата он не терпел даже поутру и надевал его разве что ночью, когда вставал с постели, чтобы час-другой посидеть в кресле. Свободная шерстяная куртка с высоким воротом, для которой был ненадобен галстук, и широкие измятые брюки в клетку — вот был его постоянный костюм; в нём он совершал и свои привычные, жизненно ему необходимые дальние прогулки. Можно было бы сказать, что он опустился, если бы такое впечатление не уничтожалось врождённым изяществом всего его облика, которое шло, конечно, от духовного.

Ознакомительная версия.