он просуществует. Церковь и дом находится в 3-ей зоне для эвакуации, а 2 первые зоны уже выселены, и дома многие срыты до основания

160. А мне так бы хотелось помолиться. Ты не можешь себе представить моего состояния: этот вечный респект перед почкой! Только на миг я поверила в камень, вообразив себя уже здоровой, и тогда-то вот, почувствовав себя как бы

вне болезни, поняла всю тяготу моего жития с этим страхом рецидива.

Но не стоит, не стоит об этом. Я и так наскучила тебе. — Мой друг161, узнав от мамы (она 4-го дек. была в церкви — Введение, и виделась с ним) о таком тяжелом рецидиве на этот раз, страшно всполошился и заметался. Под конец он пристал к маме: «Но, А[лександра] А[лександровна], что же делать? Что же делать-то? Так нельзя ведь оставлять! Господи, Господи…» И потом вспомнив, говорит: «Знаете, О. А. меня летом просила посодействовать ей поехать к специалисту в Париж, я завтра же постараюсь все устроить, и когда ей будет возможность, то пусть, даже если и меня не будет, спросит разрешение». Я не знаю, что он делал, — я отклонила.

М. б. мне и в самом деле надо бы поверить Шахбагову и ехать в Берлин на операцию? В Берлине в медицинском мире у меня много знакомых. А также знаю и прекрасные клиники там. Но тут меня отговаривают от операции. И не знаю, что делать. Я сама, конечно, не хочу. Магнетизерка велит пить молока больше. Но его скоро у нас не будет, т. к. за неимением корма (мучного — его отпускало государство) предписывается возможно скорее коров сделать «сухими», т. е. не доить, чтобы они остались достаточно сильными ко времени теленья. Я не люблю молоко, и это мне не лишение, но вот говорят, что мне оно необходимо.

Как у тебя с продовольствием и топливом? Мы сыты и в тепле. Хотелось бы знать, что ты делаешь… Но я не хочу быть нескромной, если ты сам не пишешь так долго. А[лександр] Н[иколаевич] пишет, что ты работать начал. Мне же ты ни словечком не обмолвился о том, что ты делаешь. Пишешь? Что? Мне больно, что я от тебя только и слышала, что все общение твое со мной принесло тебе расстройство нервов, парализовало твой заряд к творчеству. Ты так часто это говорил! И это вместо вдохновения-то, которое дается любимой! Перечитывая все твои письма (с июня — июля и до теперь) я вижу с болью, сколько там твоих упреков.

И, правда, за наше знакомство ты не писал.

Что же мне сделать? Скажи, и я послушаюсь.

Не прими это письмо, как упрек и да не раздражит оно тебя. Я сама не люблю скулящих оставленных. Я не знаю, не _о_с_т_а_в_и_л_ ли ты уже меня? (* У меня такое странное чувство — будто ты оторвался от меня, я не могу уловить твоей души. Но, м. б. я ошибаюсь, и ты все тот же?) Я ничего не знаю. Не знаю, как кончить. Нужны ли тебе и моя любовь, и моя молитва за тебя и мой, тем более, поцелуй. Оля

P. S. Надеюсь, что написала отчетливей, я старалась для цензора исправить свой мерзкий почерк.

[На полях: ] 16.XII Подождала еще отсылать, не получу ли от тебя. Ничего нет. Ты забыл меня?

Фасенька родная обещала, что ее муж возьмет для тебя посылочку, только когда?..

Если любишь еще, то целую крепко!

Если можно, то м. б. пришлешь мне No парижской газеты, где ты пишешь.

25

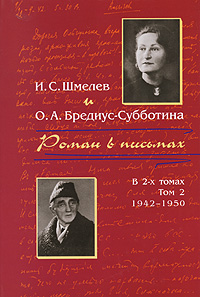

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

22. ХII.42 по 29.XII 12 ч. дня

Олюночка-дорогушка, сегодня твое письмо от 15.XII. Благодарю, дружок. Забудь упреки: ты знаешь, _к_т_о_ ты для меня, Светик! Ты мне дала счастья — пусть в письмах! — света, _ж_и_з_н_и… — не измерить! Ты для меня _е_д_и_н_с_т_в_е_н_н_а_я. Довольно. Упустить тебя?!.. Я… я, волей своей, не могу. Я могу цепенеть, замирать… — как было эти 3 недели… Я был в ужасе, что тебя уже нет на свете! После радости-веры, что камень вышел, что ты здорова, — твое письмо 25.XI повергло меня в… анабиоз — обмирание. И потом — пойми же — моя болезнь все продолжается. Я думал, что здоров, расширил режим пищевой — и наказал себя. Я еще, болен. Теперь я взял себя в руки. Пусть буду полуголоден (кстати, — нет аппетита), но до приступа себя не доведу. Вчера меня стошнило в metro. Пища переваривается, а это — жидкости. Пилор делает спазму, а жидкости болтаются в желудке — до 2–3 литров! Вчера я был в банке, потом у цветочника, устал. Кстати: correspondent a Paris [46] вашего утрехтского162 не ручается, что ты получишь ландыши или живую сирень белую. Хотя я внес достаточно (для Парижа?). А посему я просил, чтобы утрехтский цветочник известил твою маму (пусть она меня простит!) — м. б. она — приедет же в Утрехт за предпраздничными покупками? — зайдет и сама выберет для… Олюнки! Олюшечка, не лишай меня последней радости… м. б. это мои последние цветы тебе! — чистая ласка Ванина его Олюне. Денег у меня довольно. И это — мои, — Юле я и Оля дали в 10 раз больше, м. б. — чем она дает мне. Да у меня есть запас в Швейцарии. И пишу я не для денег. Тебе непонятно, как мне дорого, но я общаюсь с русским читателем! А что я _р_я_д_о_м_ печатаюсь с [НТСами]163 — мне плевать. Ты в трамвае со всякими ездишь. Мне важно давать _м_о_е. Довольно о сем. Меня это начинает злить, это упорство. Я всегда в работе был и останусь _с_о_б_о_й. И в писательских путях я останусь свободным, нет силы меня ломать. — Фамилия Елизаветы Семеновны — Guelelovitch (Гелелович, караимка, я тебе ясно писал) 108, rue Michel-Ange, Paris, 16e.

Анна Семеновна для меня никак не дорога, — не выдумывай! — напротив: я всегда видел, какая она сухая, эгоистичная. Такого же мнения о ней и муж Елизаветы Семеновны. Эта — вся другая. Я глубоко возмущен, что она не распорядилась немедленно вернуть тебе твою посылку. Просто, мой вывод: она — _з_л_а_я, обжора, слова с ней не скажу! Мне больно, что книга не дошла, с Ваней, — должно быть она ее и не брала с собой, (вернула мне ее!) — У меня топят, тепло. Мучают жуткие сны, — болезнь. Тошноты пройдут. Ну, буду на хлебе-воде, выдержусь. А как работает воображение в… кулинарной области! — Парижская газета не дойдет, запрет печатное посылать. Фасин муж возьмет.