39,5 слег, а кризис перенес на ногах… по упрямству, видимо. Я тотчас принимать стала antigrippal. M. б. пронесет. Сожги письмо, не передалось бы и тебе… — Я твои ландышки поцеловала (в письме). В саду у меня взошли твои ландышки и будут цвести. Я так рада… Спасибо за адрес Вигена. Мы ему напишем. Ценный человек. Что же ты ничего мне не скажешь о твоем племяннике, как они у тебя с Frl. Zömmering гостили. Ты напрасно обиделся за конфеты

218б: я серьезно это — они же испортятся. Дай скушать гостям и сам полакомься. А так они — никому. Ведь не долежат до меня. Это я не во зле! Я совсем, вся теперь нисколечко не во зле. А вот хочу тебя подразнить, подурачиться, пощенятить, пошалить. И обнять тебя. Забросать тебя этими летучими бело-розовыми лепесточками, что всю траву засевают теперь в саду, незабудками на тебя швырнуть, как конфетти, за ворот тебе их насыпать. У меня их много, много… садишка голубой, нежный. В ладошки бы хлопала, от смеха бы прыгала, глядя как ты их отряхаешь. Живые конфетти. Ах, тополи какие чудесные, золото-бронзовые на солнце, ходят плавно в небе, по голубой эмали. До того красиво. Такие клейкие, лакированные листочки… пахнут как ладан. Как хороши твои пасхалики, передо мной стоят… Ванечка, пиши мне нежно, — мне так не хватает ласки! Я не могу жить, когда ты уходишь, сердишься, раздражен. Я всегда страдаю. Пиши мне, не забывай… А «Пути»? Ты же их не бросил? А письма мои… они «постылые»? Не верю. Ты меня манил «Трапезондским коньяком» — пришлешь? Если не трудно… А «Рождество в Москве»? Твои вещи, написанные «при мне», мне ведь особенно интересны.

А я их и не знаю. Я ошиблась, предположив, что ты написал «мне» «Михайлов день» — он уже

до меня был? Это из прежнего? И это не то, что

моя современность. Хотя я и рада, рада безмерно, польщена, удостоена, но… все-таки я, помню, огорчилась, узнав, что «Михайлов день» «уже был», не со мной родился. Что ты пишешь сейчас? Досадно, что А[нна] В[асильевна] не работает у тебя. Кроме всего прочего, очень дорого она тебе стоила, по-моему, — я тоже так платила

поденно, но гораздо выгоднее взять по-недельно кого-нибудь, по крайней мере здесь так.

4. V.43 Ветрище окаянный сегодня. Целую, Ванечка, тебя нежно. Оля

Бестолковое вышло письмо.

[На полях: ] Молюсь о Катюше.

Прости карандаш!

41

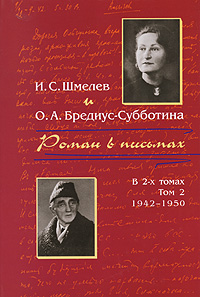

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

14. V.43

Милая Олюша, давно не писал тебе: был в хлопотах, и — подавленность от письма 25 апр. Последние письма, 5-го и 6-го219 — из подлинно «Олиных» писем, и это меня разрядило. Вчера, пользуясь первым, почти жарким, днем, ездил в Сен-Женевьев, где не был с… июля! И болезнь, и холода — мешали. И этим был подавлен. Ты всегда писала — будь со мной прям, открыт. Я всегда прям и открыт, слишком даже _р_а_с_к_р_ы_в_а_л_с_я, — мое свойство, много тяжелого мне приносившее в жизни, — я плохой политик. Этой чистоте в слове-мысли-образе благодарны читатели: даже творческим вымыслом я не обманывал: он рождался «внутренним вИдением». И вот, открытый в письмах к тебе, я всегда получал — «не казни», «злые письма», «злишься». Конечно, не безгрешен я, не свят я. Но я всегда говорил сердцем. Ты вон и мой больной палец сочла за «византийство»! Это когда я был без прислуги и должен был все для себя делать! Твои письма последних месяцев были, поистине, «от гололеди», хуже: они были — пу-сты-ми, бесплодными. Ты же писала: «даже твои ласковые письма меня не согревают». Просто, они были уже не нужны. Вот, что такое — «гололедь»! И я старался ее растопить: смотри письма! Если ты еще не утратила чуткости, они скажут тебе, _к_а_з_н_и_л_ ли я или — был в тревоге за тебя. Редко пишу..? Беру, что под рукой, — от 10-го окт. прошлого года. За это время по 24 апр. ты получила 39 закрытых и 10 открытых. От тебя за этот отрезок — 30 и 6. Об объеме и не говорю. Как и — о содержании. Я не гололедь. Я не писал тебе, что твои письма мне безразличны, а тебя даже начатая работа над продолжением заветного труда — никак не обрадовала. Ты даже не отвечала на повторный запрос, получила ли фото в письме от 11.III220, профиль с бородой. Вот как тебе мое стало безразлично. Ты, должно быть невнимательно и читаешь. Не раз просил я передать привет и похристосоваться с мамой и братом. Безответно. Ну, ко мне привыкли, примелькалось. Пусть так и останется. Про-шу: пусть так и остается, я не живу _в_н_е_ш_н_е. До сего дня, — до последнего твоего письма! — так и не захотели принять цветов. Конечно, они уже не интересны: примелькалось. Я писал 7.IV221, заказную открытку 10-го IV222, — она-то во время попала! Заплатил твой долг — 250 фр. — н_е_ ради тебя, не _з_а_ тебя, а дознался у Елизаветы Семеновны, сколько и — еще не дошли, и свободно мог просить купить для тебя цветы. И до 6.V — впустую мое движенье сердца! Хорошо. Я прошу — больше не посылать ни-когда. Поверь, что мне приятней, — _б_л_и_ж_е! — твои сухие цветочки — в искреннюю минуту вложенные в письмо. Кстати, парижские цветочники не принимают уже комиссии, с 8 марта, и мне некому переслать просьбу о цветах. Некому! Я лучше буду сам себе во имя твое покупать себе — как бы от тебя! — что приятно душе. И ты, если хочешь, так поступай. Про-шу. Я узнал о твоем возмущении жадностью парижского цветочника, показал специалистам-цветоводам тот голый горшочек, который прислал Андре Боман [80], на Пасху. Они определили — самое бо-льшее — ну, сто франков. Ты же внесла «Авроре» в Утрехте — 15 с половиной гульденов! Значит, помимо комиссионных, помимо торговой нормальной прибыли, парижский глот положил твои 9–10 гульденов, как недобросовестную наживу. Нечего им потакать. Я перед Рождеством внес А. Боману — 300 фр. и 60 фр. комиссионных. _Ч_т_о_ тебе доставили! А твой «большой букет» лучших роз к моему чтению! И это — в июне! Меня всегда раздражает недобросовестность, и я не хочу и не могу этому помогать. Мне некого просить о содействии, опыт сделан.

Да, ты невнимательно читаешь письма: я причащался в четверг, а не в субботу. В субботу я крестил невесту Ивика. Кстати, о твоем восторге «пиром веры». Я не разделяю, я возмущен. Это —