Середина 1940-х гг. стала наиболее сложным временем в отношениях корреспондентов, кульминацией «Романа в письмах». Наряду с исповедальными лирическими страницами в переписке отражена работа И. С. Шмелева над его основными произведениями (романы «Лето Господне», «Пути небесные»), жизнь русской эмиграции во время Второй мировой войны, религиозные искания И. С. Шмелева.

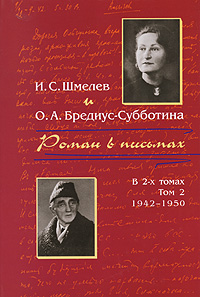

Во 2-й том включены письма 1942–1950 гг.

«постановка», а не таинство. Вести к таинству в… спортивный бассейн! Туда, где всегда «свидания», похабство, где сами стены пропитаны плотскими испарениями и прочим… — как ни сменяй воду — _м_е_с_т_а_ _н_е_ сменишь. Это — «самолюбование» и «бумм»! Тут и другое: лю-бо-ва-ние! Молодой нарочитый «монах» доставляет себе щекотное — о, о-чень сокрытое, может быть даже от сознания его — «сладострастие», нечто подпольное… может быть. Во всяком случае это — реклама! — столь чуждое духу православия. Уверен: ни один здравый иерей этого не допустил бы. Это — позор православия, а не «пир веры». Это скорей — в духе католичества, такая шумиха. Почему, непременно, надо «погружение»? нагота в сорочке? — в мокрой-то — сквозится сокровенное! — тут, при крещении взрослого, довольно и «символического» освящения водой и Духом. И сколь же чисто и благодатно было крещение Лукианы в бедной церковке, без «зевак», поливанием на главу, батюшкой, — монахом строгим, уже немолодым, глубоким человеком — познавшим и науки, и — веру! «Базар-крик» не свойствен Православию, как выстрелы из ружей — петарды, пускание голубей, и прочее у римских католиков. Меня отталкивает такая «труба». И — глупо, да, глу-по! Ты не вообрази, что я чем-то тут раздражен, не припиши еще мне мелкого чувствишка, в отношении к нарочитому монаху! Смешно и — тоже глупо. Но вот что не смешно и не «глупо»: это твое краткое поведание о «Святая Святых», о твоей исповеди у Святого Гроба Распятого за ны. Вот что отняло у меня волю писать тебе, пока я не переломил себя, хотя бы и после твоих ласковых двух последних писем. Вдумайся! Ты была в состоянии явной истерии. Ты не смогла почувствовать святотатственную сущность совершенного при твоем невольном участии. Но ты, повторю, была — жертвой недуга. А нарочитый, — может быть и сам недужный — совершил гадкое, страшное даже. Знаешь, тут — _в_с_е_ — от надрыва и — у нарочитого — от выпирающей… похоти. По-разному это проявляется! Я не стану вдаваться в глубины сего: это — из сферы, присущей иным героям Достоевского, самым-то гадостным больным. Может быть и Достоевскому, который, описав, выплевывал из себя мучившее его. Тут — на народный аршин — голое хлыстовство — радение, тут — Гр-распутинство223. Может быть и бессознательное. Но у меня _е_с_т_ь «ключ» к объяснению. Не первый раз эти «духовные» —!! — «поцелуи-касания». Ты писала мне. Значит, эти «прикладывания» обращали твое внимание, были тебе, как бы, отличительными, ты с ними считалась. Иначе — зачем бы и сообщать?! Ты еще писала: никто (и ничто) не может тебя _п_о_н_я_т_ь_ и успокоить: только «нарочитый» — твое словцо! — мо-жет. Он _в_с_е_ понимает. Вот какой умница, какой понятливый! Ты знаешь: опыт подвижников — за многие века — и всюду!! — ни-когда не позволяет — не допускает! — молодым монахам — пусть и иереям — ранее чуть ли не 45–50-ти лет! — быть духовниками, «старцами». Они руководствуются и учениями Св. Отец, между прочим — особенно — Иоанна Лествичника224. Там очень все глубоко и сложно. Монахам молодым не дозволено читать _в_с_ю_ Библию, например. А тут — все дозволено, сверх-дозволено, без подготовки. Крестить в спортивном бассейне, в «публичном доме» почти… — девиц в рубашечках, мокрых, сквозных… а тут на духу выслушивает нарочитый интимные признания, для него-то раздражающего, подчас, содержания, — не о тебе речь, я не знаю, как ты раскрываешься на духу, — м. б. в состоянии нервного распада, истерии — до-гола! — а нарочитому — при всей его напряженности остаться «духовником» — разжигающе-опаляюще сладостно-больно… некий духовный блуд. Ты можешь быть — бесспорно, — очаровательна. Ну, как нее быть бедному голодному монашку-сластолюбцу! А он-то ведь сластолюбец, я _в_и_ж_у! И многое я знаю… да! Сластолюбец… и до сладенького пирожка охочь, маменька пичкает, _з_н_а_я_ слабость своего нЕщечка [81]. И до «мясца» запретного охочь. А тут вдруг молодка, от которой вон кружились и более изведавшие «сластей» головы. И вот, произошло величайшее непотребство. У Плащаницы, в Великий Пяток. И, конечно, ночью, или поздно вечером, в пустой, понятно церковке… ибо на людях сей нарочитый не отважился бы на «жест с макушкой» — молодой женщине. Вдуматься только!.. Никогда ни один старец, истинный, ни один Святой не мог бы отважиться, дерзнуть на такое. Ни-когда. Это м. б. бывало в исповедальнях у «аббэ» [82], в парижских и прочих модных «Мадлен» с «глубоковерующими дамами света и полусвета»… — но это не могло быть и не бывало с русскими женщинами и у православных пастырей. Русская женщина целомудренна… как ты… — ты тут ни при чем, — я говорю это твердо! — ты была — _н_е_ _т_ы, _т_ы_ _н_е_ сознавала! Но «нарочитый» обязан сознавать. Мне уже и раньше многое в нем казалось странным и «укрытым», вплоть до его «стояния ночью у Св. Гроба». Тут тоже некое «уклонение». Тут «натаскивание себя», как это делается у хлыстов. И этот «хлыст» мог бы тебя посвятить в «хлыстову богородицу»225, при твоем омертвении и разъятости. Берегись. То, что совершил нарочный, отвратно, неповторимо. У меня такое чувство, будто я проглотил такое гадкое… такое… — ты не подумала об этом? Ведь это «моленье вместе», голова к голове, может быть даже с «касанием», для нарочитого-то было верхом сладострастного упоения… — иначе как же принять этот «пригробный поцелуй в макушку»?!! Ты когда-нибудь видела, что духовники целовали своих — чад духовных, особенно молодых женщин?! слыхала ты?! Ну, так спроси у более опытных. Когда я одному духовному отцу (не моему!) рассказал о твоем случае, заменив лиц жизни — выдумкой — и дурной — оголтелого беллетриста, — «читал где-то, давно»! — он возмутился духом я крикнул — «ах, мерзавец!! какую ложь, какой пасквиль на духовенство!! должно быть этот сочиняка из жидов!» Позор, и гнусный позор. В страшные часы воспоминаний Страстей Христовых, после «плача Богоматери»226, тут, у умученного за ны — такая гнусная идиллия… слияние слез и — поцелуй! На людях дерзнул бы?! кто дерзнул бы?! Никто и никогда. А сей — дерзнул. Ибо — одержим «бунтом плоти», похоти, сладострастием. И все это выпирает из-под покровов «духовной любви духовного отца к духовной дщери», из сокрушения за несчастную, из глубочайшей жалости! Так-таки и нельзя без «поцелуя в макушку»? Никак нельзя? Или — призная — это была «эмоция»? Но, ведь, где же предел таким «эмоциям»?!! Это подлое воровство «сластишек», без риска ответа: ночью, втайне, при такой «разъятости» исповедницы, при такой ее наивной искренности и чистоте! Да, я тебя ни пылинкой не коснусь в этом, ты —