нас?

Он понял, что в такую минуту нельзя было ей лгать. И он коротко и беззвучно ответил:

– Да.

Она покачала головой, как будто ей надо было хорошенько подумать и трудно было справиться с мыслями. Однако, то, что она сказала, не было продуктом раздумья и размышлений, а проистекало бессознательно из мрачной безутешности этой минуты, из душевной усталости, а главное, из смутной потребности что-то исправить и сделать добро кому-нибудь, кому еще можно было его сделать.

– Да, – сказала она, – я так и думала. Но слушай, Иоганн, Пьер не должен умереть! Не должно все рухнуть разом! И знаешь, я хочу тебе сказать еще одно: если он выздоровеет, бери его себе. Слышишь? Я отдаю его тебе.

Верагут понял не сразу. Лишь мало-помалу ему стало ясно, что она сказала. То, о чем он спорил с ней и из-за чего колебался и страдал столько лет, должно было достаться ему теперь, когда было уже поздно!

Невыразимой бессмыслицей представилось ему не только это что теперь вдруг она отдавала ему то, в чем отказывала так долго – но еще больше то, что Пьер оказывался принадлежащим ему как раз в тот, момент, когда был обречен смерти. Теперь он умрет для него вдвойне! Это было нелепо до смешного! В этом было что-то такое причудливое и противное здравому смыслу, что он и в самом деле был близок к тому, чтобы разразиться горьким смехом.

Но она, несомненно, говорила серьезно. Она, видимо, все еще не верила хорошенько, что Пьер умрет. Это было великодушно, это была огромная жертва с ее стороны, – жертва, которую в горестном смущении этой минуты она захотела принести из какого-то смутного доброго побуждения. Он видел, как она страдала, как она была бледна и с трудом держалась на ногах. Он не должен был показывать, что ее жертва, ее странное запоздалое великодушие казались ему убийственной насмешкой.

Она начинала уже с удивлением ждать от него ответа. Неужели он ей не верит? Или он стал ей таким чужим, что не хочет ничего принять от нее, даже этой величайшей жертвы, которую она может принести ему?

Ея лицо уже начинало подергиваться от разочарования, когда он, наконец, овладел собой. Он взял ее руку, нагнулся и, слегка прикоснувшись к ней холодными губами, сказал:

– Благодарю тебя.

В этот момент ему пришла в голову новая мысль, и более теплым тоном он прибавил:

– Но теперь я хочу тоже ухаживать за Пьером. Позволь мне дежурить при нем ночью!

– Мы будем меняться, – решительно сказала она.

Пьер в этот вечер был очень спокоен. На столе горел маленький ночник, слабый свет которого не наполнял комнаты и у двери терялся в коричневом полумраке. Верагут долго прислушивался к дыханию ребенка; затем он лег на узкий диван, который велел внести для себя.

Ночью, часа в два, проснувшаяся фрау Адель зажгла огонь и встала. Набросив пеньюар, она со свечой в руке пошла в комнату мальчика. Здесь царила тишина. Пьер слегка пошевелил ресницами, когда свет коснулся его лица, но не проснулся. А на диване лежал, скорчившись, совсем одетый, ее муж и спал.

Она поднесла свечу и к его лицу и немного постояла возле него. И она увидела его лицо таким, каким оно было в действительности, без притворства, со всеми его морщинами и поседевшими волосами, с дряблыми щеками и глубоко запавшими глазами.

«Он тоже постарел», – подумала она со смешанным чувством жалости и удовлетворения и чуть не поддалась искушению погладить его взъерошенные волосы. Но она все-таки не сделала этого. Она неслышно вышла из комнаты, а когда через несколько часов, уже утром, она пришла опять, он давно внимательно и сосредоточенно сидел у постели Пьера, и его рот был опять крепко сжат, а взгляд, которым он приветствовал ее, был снова полон таинственной силы и решимости, в которые он в последние дни облекся, точно в панцирь.

Для Пьера наступивший день оказался очень плохим. Он долго спал, а затем лежал с открытыми глазами и неподвижным взглядом, пока его не разбудила новая волна болей. Он яростно метался по постели, сжимал маленькие кулачки и прижимал их к глазам, лицо его было то мертвенно-бледно, то огненно-красно. И, наконец, в бессильном возмущении против невыносимых страданий, он начал кричать и кричал так долго и так ужасно, что отец не мог больше слушать и, бледный и уничтоженный, должен был уйти из комнаты.

Он вызвал врача; тот приезжал в этот день еще два раза, а вечером привез с собой сиделку. К вечеру Пьер потерял сознание, сиделку послали спать, а отец и мать не ложились всю ночь. У обоих было чувство, что конец уже недалек. Мальчик не шевелился, дыхание было неравномерно, но с силой вырывалось из его груди.

И Верагуту и его жене вспомнилось время, когда Альберт также был очень болен, и они вместе ухаживали за ним. И оба они чувствовали, что важные события не повторяются. Мягко и немного устало переговаривались они шепотом через кроватку больного, но ни слова о прошлом, о том времени. В сходстве положений и событий было что-то призрачное, но сами они стали другими, они были уже не теми людьми, которые, тогда совершенно так же, как теперь, склонившись над смертельно больным ребенком, вместе не спали ночей и страдали.

Между тем и Альберт, подавленный тихим беспокойством и мучительной тревогой в доме, не мог заснуть. Среди ночи он, полуодетый, на кончиках пальцев вошел в комнату Пьера и взволнованным шепотом спросил, не монет ли он что-нибудь сделать, чем-нибудь помочь.

– Спасибо, – сказал Верагут, – но делать здесь нечего. Иди лучше спать и будь здоров хоть ты!

Но, когда Альберт ушел, он попросил жену:

– Пойди немножко к нему и успокой его.

Она охотно сделала это, и то, что он подумал об этом, доставило ей удовольствие.

Только к утру она поддалась увещаниям мужа и легла в постель. На рассвете появилась сиделка и сменила его. В положении Пьера не произошло никаких перемен.

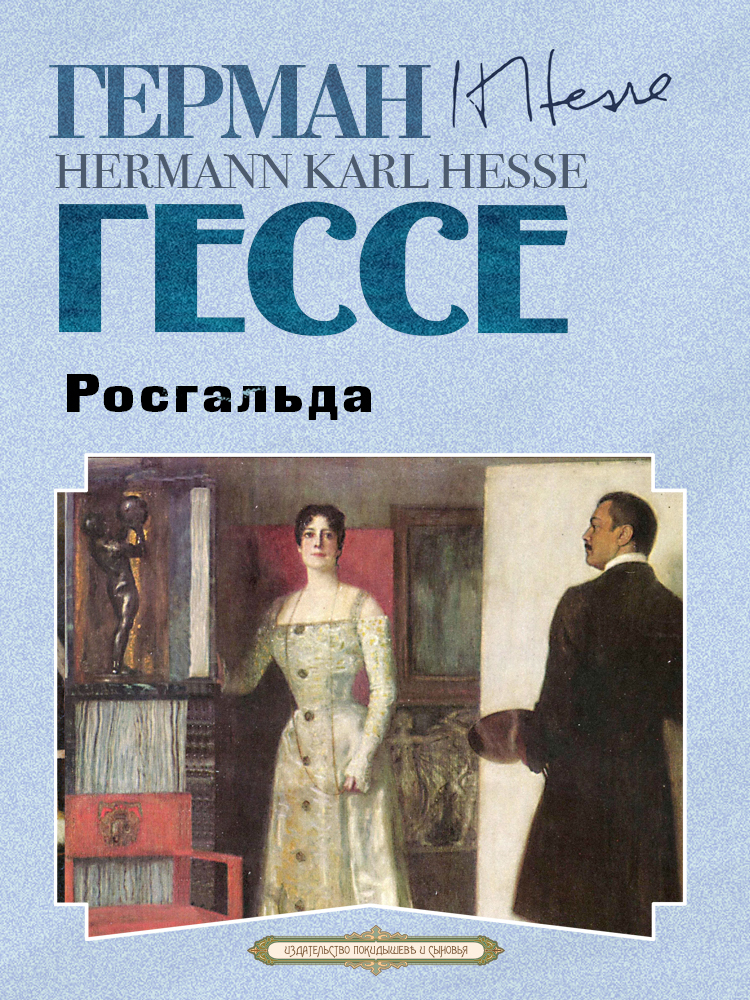

Верагут нерешительно пошел по парку, ему еще не хотелось спать. Но глаза у него горели, а кожа была сухая и дряблая. Он выкупался в озере и велел Роберту принести кофе. Затем он посмотрел в мастерской свой этюд. Он был написан свежо и легко, но и это в сущности было не то, чего он искал, а теперь с задуманной картиной и вообще с писанием в Росгальде было кончено.

Уже несколько дней в состоянии Пьера