обоих из глаз брызнули золотые жуки, в головах загудели шмели, в ушах завозились тараканы.

Вышли муж с женою во двор, глядят — и Яблоневки не узнают, глядят — и себя на своем подворье не узнают. И так они после того удара в темных сенях изменились, что впали в детство и про работу в колхозе забыли, а уселись на зеленую траву у криницы.

— Давай будем играть и петь, — сказала Мартоха Хоме. Так, будто она была девочкой, а Хома — мальчиком. И запела тоненьким, как ниточка, голосом: — Дайте бабе киселя, будет баба весела, дайте бабе рыбы, станет баба дыбом.

Хома ответил хрипловатым, как у петушка, голоском:

— Дед пошел по грибы, баба за опятами, дед свои пересушил, баба в сундук спрятала.

Хома дрыгал задранными кверху ногами и пел:

— Шу, не плачь, спечем калач, медом помажем, тебе покажем, сами съедим, тебе не дадим.

А Мартоха сучила ногами по траве, выводила:

— Уточка — ледком, ледком, а волчонок — следком, следком, а уточка в воду, а волчонок — ходу!

Хома щеки надувал и со смехом повторял:

— Шел черт с базара, нес полну торбу товара, глядь — колода через воду, только стал он на колоду — бултых в воду! Выкис, вымок, вылез, высох, стал на колоду да опять бултых в воду.

— Солнце светит, дождик сеет, колдунья мак веет!

Вот так Хома с Мартохой, бацнувшись лбами и впав в детство, игрались на зеленой траве у криницы, сидели, щедро пересыпая разговор старыми прибаутками к старым детским играм. Уже, казалось бы, давно те прибаутки угасли в памяти, как угасает жар в догоревшем костре, — но ведь, послушайте только, опять ожили после такой оказии и выпорхнули из их душ на волю.

Со временем, уже ближе к вечеру, шмели в Мартохиной голове гудели все тише, пока и вовсе не умолкли, будто вон повылетали. И тогда, перестав качать и стучать ногами, Мартоха спрашивает:

— Ты чего, Хома, по траве катаешься? Почему не пошел на ферму?

— А разве нельзя? Вот вырастем — тогда и наработаемся.

И грибок-боровичок стал ползать по траве, заглядывать под лопухи, приговаривать:

— Ой лесок, лесок, дай гриба под носок! Сыроежку с добрую дежку, гриба-красноголовца с доброго молодца!

Но и у старшего куда пошлют вскоре перестали гудеть шмели в голове, младенческий сонный дурман схлынул — и поглядел Хома вокруг мудрыми, ясными очами.

— Уже пришел в себя? — спрашивает Мартоха жалобно. — Или все такой же малой да дурной?

— Ой, Мартоха, как же хорошо жить малому да дурному! — неожиданно сознался грибок-боровичок. — Может, еще раз ударимся лбами и омолодимся?

— Чтоб ты горя не знал! А что, если вдруг омолодимся до пеленок и люльки, тогда что? Э-э, Хома, пора нам опомниться, а не то можно и умом тронуться.

— Так бы и забавлялся! — прошептал Хома. И закричал человеку, что проехал на машине мимо их двора: — Бесштанный, бесштанный, с ногой деревянной!

— Очнись, Хома, это ж председатель нашего колхоза Дым!

— Ишь, не хочет со мной играться, сякой-такой, сухой да немазаный!

— Я уже опомнилась, а он все…

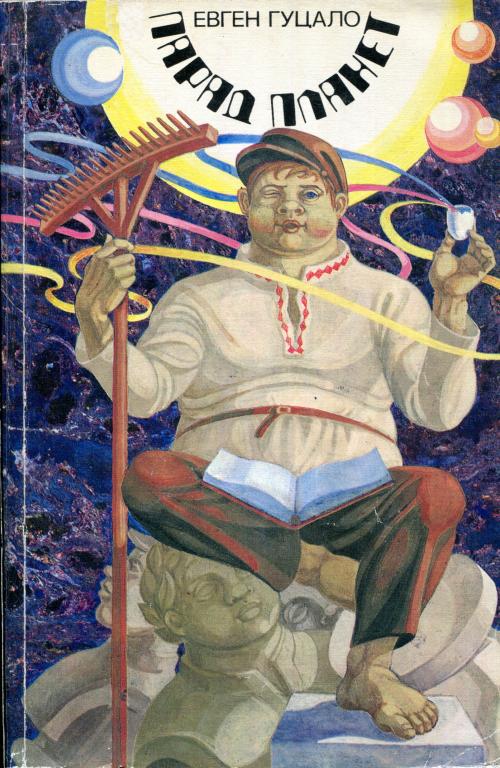

— Очухался и опомнился я, Мартоха… А и вправду хорошо дитем быть, можно всякой всячиной забавляться, только б не плакать. Катались бы с тобой в траве, как бублики, голопузые, кругленькие. Вот где счастье! Но ведь, Мартоха, кто ж за нас всю работу переделает? И дома и в колхозе? В пекле и в раю? А ведь еще, жена, и парад планет на мою голову надвигается, кто ж этот парад планет организует, как не старший куда пошлют?

Как видим, впервые речь о параде планет зашла после того, как Хома с Мартохой бацнулись лбами в темных сенях. Возможно, если бы они бацнулись раньше, то и про парад планет говорилось бы раньше, но гадать вилами по воде не стоит, а ограничимся пока лишь констатацией факта. Услышав про парад планет, Мартоха стала похожа на тот терн, который груш не родит, хотя, может, и хотел бы родить, ибо терн не такое плохое дерево, чтоб не сгодиться хотя бы на растопку.

— Га? — удивилась Мартоха. — А это что за родня — кумова соседа сватья?

— Ага, — прикусил язык Хома, — родня — свахиной соседки кума.

— Очнулся, да, видно, не до конца опомнился, что-то в твоей голове бренчит. Может, мы теперь с тобой такая родня, как черт козе дядько?

— Эге, теперь я нашим воротам двоюродный сарай.

— А я тебе, видно, родня — посреди дня, а посреди ночи — нет!

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

где говорится о богоборце Хоме, который, воюя против культа своей личности, выступает перед колхозниками с докладом о египетских богах

Между прочим, и в свое время уже подробно упоминалось о том, как культ Хомы распространился по разным концам света, до какого фанатизма и мракобесия доходили многие хомопоклонники, присылавшие в Яблоневку тысячи и тысячи болванов — вырубленных из дерева, вытесанных из гранита, отлитых из металла. Мол, если вы сами до сих пор не удосужились поставить памятник на готовом постаменте под ясенем на подворье грибка-боровичка, то вот вам гора памятников, хватит для каждого яблоневца, чтоб поставить на постаменте в душе…

Подчеркиваем, грибок-боровичок искренне и убежденно боролся с такими пережитками, но стоит отметить и то, что яблоневская общественность активно помогала Хоме в его атеистической деятельности и самобичевании. Так, например, общественность поручила Хоме подготовить лекцию о лицемерной классовой сущности древних религий. Отрывая понемногу время от работы по уходу за колхозной скотиной, грибок-боровичок таки подготовился и таки выступил в Доме культуры перед животноводами и трудовой интеллигенцией, хотя они, как и докладчик, отродясь не верили ни в какого бога. Но разве не интересно было Хоме рассказать, а им послушать!

Так вот, он рассказывал, а они и слушали про древнеегипетского бога Сета — доброго бога времени, вестника нильской воды и жизни. И про золотого быка Осириса, лунного быка, у которого утренняя заря — бог Сет — отнимала жизнь… Не было такого, чего бы грибок-боровичок не знал. Если бы кто-то из яблоневских пионеров спросил у