интересно смотреть, как все происходит. Все крошечные, микроскопические движения, которые тело сейчас производит, да и душа тоже. Настоящая бюрократия по приему в болезнь еще до того, что я что-то поняла».

В маленьком зеркальце он увидел, как Вера движется, направляясь к ним, – одна рука на талии и сама вся малость скособочена. «Что это значит, так меня бросили и оба исчезли? – возмущенно сказала она. – Нина, ты же сказала, что остаешься на ужин. Я уже нарезала салат. – И сунула голову в машину и потянула носом. – Что такое? – спросила она резко. – Что случилось, детки? Снова перецапались? А ты что плачешь? Что ты ей наговорил, Рафи?»

Нина вдруг схватила руку Рафаэля и стала целовать его пальцы, один за другим. Это была странная дань уважения, смутившая всех троих. Вера быстро убрала голову из машины и стала смотреть куда-то вдаль. Нина вышла, подошла к Вере и положила ей руки на плечи. «Пошли, майко, – со вздохом сказала она, – надо поговорить».

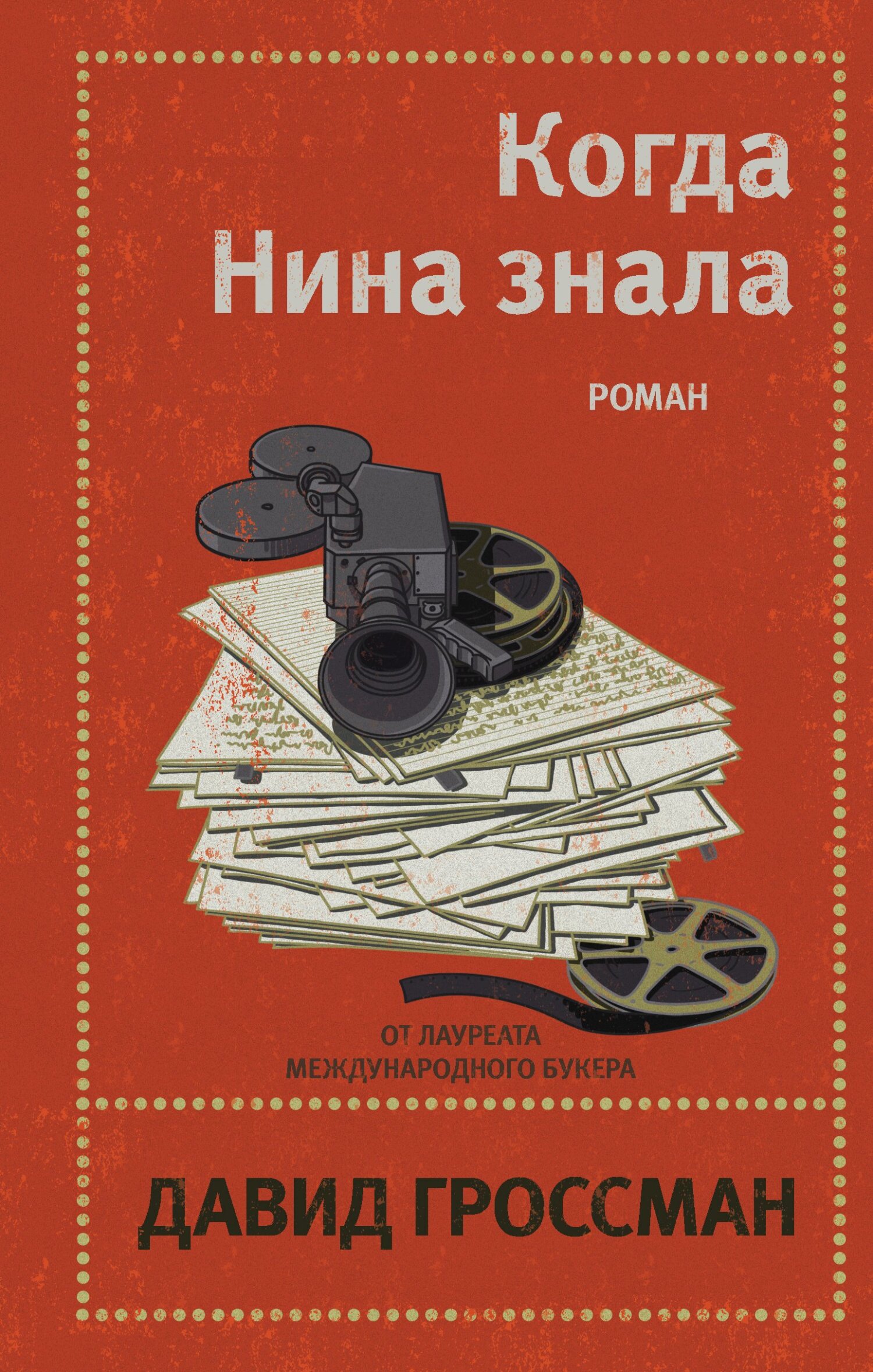

«А честно? – спросил Рафаэль, когда позвонил мне из машины сразу, как с ними расстался. – Все, что она, твоя мама, у меня отбирала все эти годы, раздувает меня сейчас изнутри, меня взрывает. Я чувствую себя как перед кровоизлиянием в мозг, точно тебе говорю». Когда он позвонил, я была почти перед въездом в мошав, и у меня тоже возникло ощущение, что я вот-вот схвачу инфаркт из-за того, что он рассказал о болезни Нины. Ощущение такое, будто из какого-то сложного сооружения, которое я строила всю свою жизнь, вытащили замковый камень. Первая мысль, которая пришла в голову, – сейчас, когда такое случилось, невозможно провести ту беседу с Меиром, которую я собралась провести. Может, как-нибудь потом. Через несколько дней. «Слушай, Гили, давай говорить откровенно! – кричал, по-настоящему кричал Рафаэль. – Я не шибко талантливый человек, нет, не прерывай меня. В моем возрасте я уже знаю, чего стою. Снимать фильмы, например, я более или менее умею. Умел. Не Антониони, и не Трюфо, и уж точно не Тарантино, но я это ремесло знал, и если бы здесь, в Израиле, дали мне еще какой шанс и не подставляли ножку под каждую мою попытку, я бы снял фильмы и получше». Я промолчала. Я думала, как ужасно, что мой папа под конец сдался злобным выпадам критиков. «Знаю, что я был искусным портным от искусства, а не гением, но ведь в любой профессии требуются люди типа меня, и, как по мне, это нормально, и пусть обзывают меня слюнтяем, пусть обзывают философом за грош, пусть говорят…» И тут он, как всегда, свернул на боковую дорожку и стал излагать пункты обвинения против него, которые мне хорошо знакомы, которые я десятки раз слышала от него самого и от других, но на этот раз он тут же затормозил: «Ладно, эту жизненную главу я давно закрыл, Гили, вырезал, прочистил рану, чтобы никаких метастазов, и двинулся дальше, и у меня есть профессия, которую я люблю, которая мне гораздо больше подходит, настоящий мир и настоящие люди…»

В этом он был прав. Горечь живет в нем по сей день, но когда мечта о кино рассыпалась на куски, он немедленно совершил повторный запуск. Через полгода после того, как пришел в себя от инфаркта, схваченного в результате выхода на экраны фильма, он стал работать с организациями «Подростки в опасности», в Акко и в Рамле. Перескакиваю. Есть куча вещей, о которых хочется рассказать, вещей, о которых мне важно написать как можно больше прежде, чем мы отправимся на остров. Я слишком долго ждала, целую жизнь прождала.

На чем я остановилась…

«Папа, – сказала я, – папа, послушай…» – «Погоди, дай сказать. Ты со мной?» – «Всегда». – «Но я знаю, что один маленький талант у меня есть, и может быть, у меня у одного на всем белом свете, не смейся». – «А я не смеюсь, папа. – Я точно знала, что он скажет. «Я умею ее любить. Может, для тебя это звучит слишком пафосно, может, с твоей точки зрения она любви и не заслуживает, но я просто умею любить ее, какую есть. Это моя отличка в мире – любить какого-то человека, полюбить которого трудно. Сделать так, чтобы ей было чуть более выносимо с самой собой». Я услышала сильные удары. Поняла, что он лупит ладонью по рулю. «И именно этого, возможности себя любить, никогда она мне не давала, твоя мама, именно от этого она сбежала на край света. А я уверяю тебя, Гили, если бы она осталась со мной, жизнь бы у нее сложилась…» Он закашлялся и снова бухнул по рулю. Я представила себе, как он надувает щеки и выглядит как огромный Посейдон, как в былые времена. Как когда я была девчушкой, которая ездила на его плечах, пока он царствовал на съемочной площадке, или когда решил (несмотря на советы всех советчиков и несмотря на давление со всех сторон), что я буду его скрипт-супервайзершей. Да кто такое слышал? Семнадцатилетняя скрипт-супервайзерша, которая ни одного дня в этом деле не проработала…

И не знаю, откуда это взялось именно сейчас, но под его ревущий, израненный вой меня вдруг охватило то ощущение, которое было в теле тогда, когда я работала с хлопушкой, и Рафаэль кричал: «Мотор!», и съемка оживала и заколдовывала Рафаэля, и его воля превращалась в волю всех, кто был на съемочной площадке. И что это было за чувство, не похожее ни на что другое, – быть целиком в его власти, во власти Рафаэля, моего папы… который сейчас вздохнул длинно и со стоном. И снова он толстый лысеющий мужик с толстыми, опущенными вниз губами, который ездит на старой «Контессе» и бормочет про себя: «Я бы мог, я бы мог».

Я глубоко вздохнула и вошла в дом. «Вернулась», – сказал Меир. Он всегда выглядит слегка удивленным. А также благодарным за то, что это вообще происходит. И потом мы постояли. Он прикоснулся кончиком пальца к чему-то у меня под воротником, в общем-то, к ключице. Я закрыла глаза и подождала, пока закончится наше «заземление».

Рафаэль ехал в Акко, и внутри все дрожало от страха за Нину. А назавтра он в семь утра проснулся от ее звонка и обнаружил, что заснул возле компьютера после бессонной ночи, бо`льшую часть которой провел за просмотром сайтов, связанных с ее болезнью. Он был уверен, что Нина давно в самолете. Спросил, произошла ли задержка рейса. «Задержка на два-три дня. Я еще у Веры…» – «Я думал, ты