мальчишки.

Я остаюсь наедине с синьорой Ринальди.

– У Розы ведь родственники где-то в Сассуоло, если не ошибаюсь? Ты оттуда приехал?

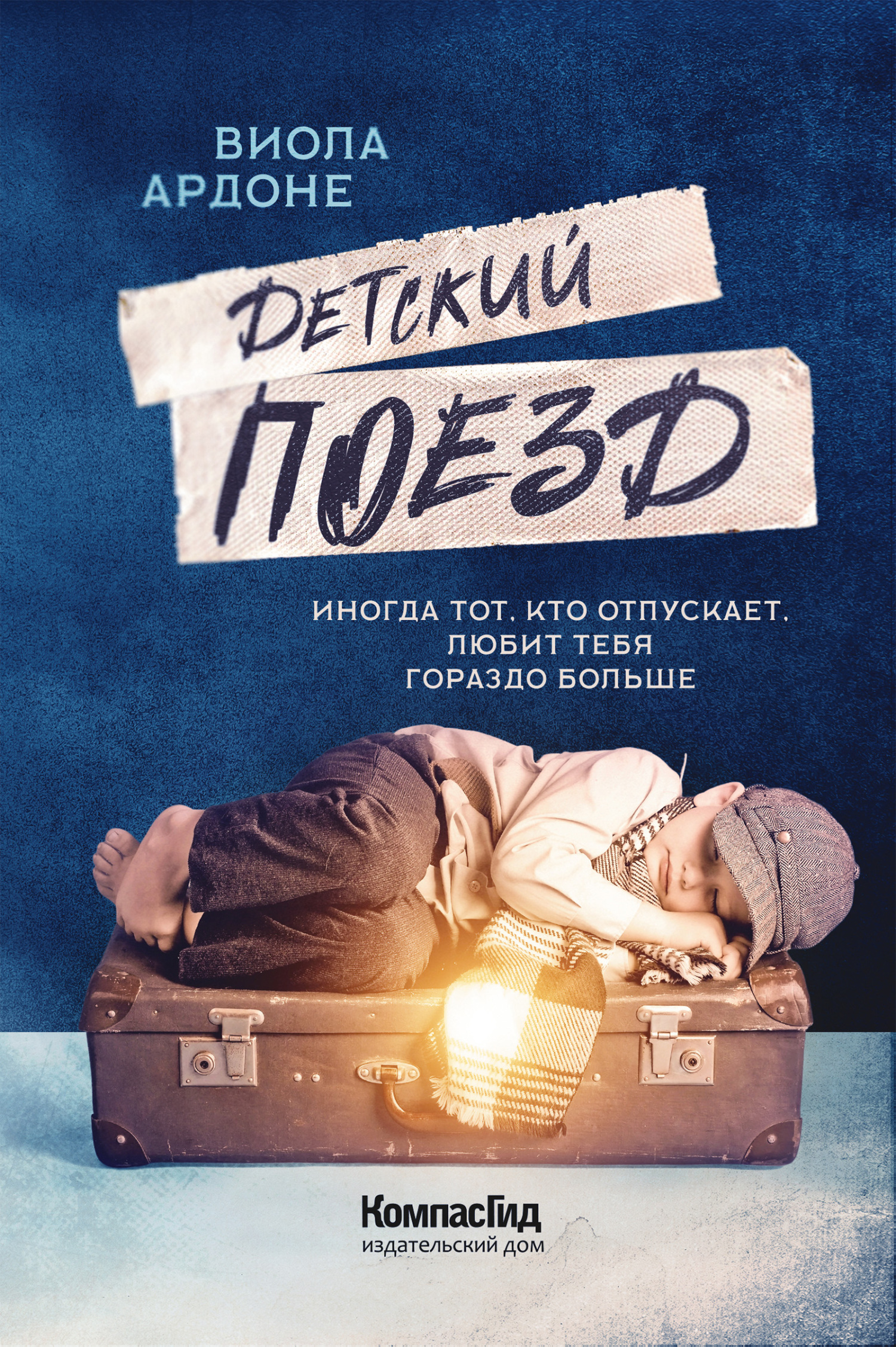

– Нет, синьора, меня на поезде привезли. На детском поезде.

Альчиде, вернувшись, кладёт на верстак скрипку, и я сразу вспоминаю о Каролине, о её мозолистых, изрезанных струнами кончиках пальцев.

– Я тут всю фурнитуру заменил, – тем временем объясняет Альчиде синьоре Ринальди.

Синьора надевает очки и начинает вертеть скрипку в руках: то с одной стороны заглянет, то с другой, то струны пощиплет – проверяет, хорошо ли сделана работа, нет ли где брака. Наконец, убедившись, что всё в порядке, благодарит Альчиде и, сдвинув очки на кончик носа, переводит взгляд на меня – тоже изучает, как инструмент: вдруг я бракованный?

– Бедные малютки… Привезти их сюда… Сколько часов в вагоне, сплошные неудобства… А потом, когда эти чудесные каникулы закончатся, им придётся вернуться к тому же нищенскому существованию… Разве не лучше было бы дать их семьям денег, а не тащить сюда детей? – и она, печально улыбнувшись, даёт мне монетку.

Альчиде встаёт сзади, кладёт руки мне на плечи. Сжимает крепко, но молчит.

– Впрочем, – продолжает синьора Ринальди, – это всё-таки лучше, чем ничего. Хотя бы ремеслу выучишься. Ты чем хочешь заняться, когда вырастешь? Тоже станешь музыкальные инструменты чинить?

Рука Альчиде давит мне на плечо, словно вжимая в пол, и я вдруг осознаю, что этой руке, такой лёгкой в работе с инструментами, вполне хватает тяжести, чтобы удержать меня на месте и не дать сбежать. Синьора тем временем берёт скрипку и уже собирается уходить.

– Нет, – отвечаю я наконец. – Не хочу я чинить инструменты, когда вырасту.

Пальцы Альчиде, как каменные, по-прежнему сжимают мои плечи, а сам он, присев рядом, мне в лицо всматривается, будто впервые видит.

– Ах, вот как? – удивляется синьора. – И чем же ты тогда хочешь заниматься?

– Играть на них хочу. Чтобы люди деньги платили за то, чтобы меня послушать.

Я возвращаю ей монетку, и синьора, не произнеся больше ни слова, уходит. А я наконец снова чувствую себя Нобелем, как в нашем переулке.

Роза испекла пирог с лимонным кремом, раскатала тесто на домашнюю пиццу с салями и сыром. Сказала, для Риво и Люцио то же самое готовит, когда они именинники.

– А у тебя обычно что бывает на день рождения?

В прошлом году, к примеру, была лихорадка. Даже доктора вызывали. Ещё и Хабалда пришла. Моя мама Антониетта сидела бледная-бледная, но не плакала – моя мама Антониетта вообще никогда не плачет, – только на фотокарточку моего старшего брата Луиджи над комодом смотрела и тут же глаза отводила. А доктор глядел так, будто обнаружил, что припрятанную на завтра последнюю порцию дженовезе уже кто-то съел. «Лекарство, – сказал, – купить нужно». Но мама дождалась, пока он уйдёт, и только потом, сунув руку в вырез платья, где держала чудотворный образок Святого Антония – с бесами воина, достала платок со сложенными пополам купюрами.

– Что говорить, в прошлом году был подарок так подарок.

Роза улыбается:

– А на этот день рождения, который ты с нами встретишь, чего бы хотел?

– Да что угодно, лишь бы не как в тот раз.

Роза накрывает пиццу ещё одним слоем теста, смазывает маслом. По радио звучит какой-то весёлый мотив, и она порхает по кухне, словно танцовщица, которую я как-то видел на американской вечеринке.

– Поставим в духовку, когда Дерна придёт, чтобы была горячей. А пока помоги мне накрыть на стол, побудешь сегодня моим кавалером.

Она берёт меня за руку, и мы кружимся в танце прямо посреди кухни. Нери, глядя на нас с высокого стульчика, хлопает в ладоши, но всё время не в такт. Потом Роза делает пируэт, и я спотыкаюсь об её ногу. Ей смешно, а вот я краснею.

– В юности мы с Альчиде часто ходили на танцы, это сейчас я только на кухне танцую…

– А вот мы с мамой никогда не танцевали. Даже на кухне.

Дерна, вернувшись с работы, говорит, что у неё для меня сюрприз. Я спрашиваю, какой именно, но она отмахивается: «Всему своё время». Тем временем Роза, подхватив пиццу, выходит во двор, и я бегу за ней, помогать: я ведь сегодня её кавалер. Печь обнаруживается сразу за хлевом, приходится даже голову запрокинуть, настолько она огромная. Только вот я ещё ни разу не видел, чтобы заслонка была открыта. И тотчас же вспоминается фотография, которую Тюха мамам показывала, чтобы убедить их никуда нас не отпускать. Ноги вдруг становятся ватными, и я опрометью бросаюсь в хлев. Роза бежит за мной и находит свернувшимся в комочек возле коровы, что должна вот-вот разродиться: у меня не хватает духу даже просто поднять глаза.

– Что с тобой? Переволновался из-за праздника?

Я отворачиваюсь, молча гляжу в землю.

– Что случилось? Не бойся, скажи мне! В школе обидели?

Корова дышит мне в затылок тёплым, но говорить я не в силах.

– Снова тебя задирали?

Это случилось в один из первых школьных дней. Бенито Ванделли, мальчишка с последней парты, обозвал меня грязным неаполитанцем, а когда я подошёл ближе, зажал нос, будто тухлой рыбой завоняло. Но Улиано, тот, что сидел в первом ряду, а теперь сидит рядом со мной, сказал, чтобы я не обращал внимания: мол, в начале года Бенито самого задразнили, вот он и стал злым.

А вечером, в мастерской, пока мы полировали пианино, которое должны были скоро отправить, Альчиде сказал мне, что злых детей нет, есть только предвзятость: вроде как судить о вещах, не до конца разобравшись, просто потому что кто-то втемяшил тебе в голову свои мысли и теперь их уже ничем не вышибешь. И предвзятость эта – разновидность невежества, так что всем, а не только моим одноклассникам, стоит последить за собой, чтобы ни о чём не судить предвзято.

На следующий день, когда Бенито снова обозвал меня грязным неаполитанцем, Улиано подскочил к нему и прошипел: «Заткнись, тебя вообще в честь фашиста назвали!» Бенито не ответил, просто ушёл к себе на последнюю парту. А я сидел и думал: разве он виноват, что ему дали не то имя? Выходит, хорошим людям тоже случается быть предвзятыми. Совсем как мне сейчас: увидел огромную Розину печь – и, забыв про всё хорошее ко мне отношение, тут же поверил Тюхиной болтовне о коммунистах, которые детей едят. Да ещё и побежал за стельной коровой прятаться, только ботинки в коровьем навозе испачкал. И как раз сегодня, в день моего рождения.

– Вы уж простите меня, Роза… – бормочу я,