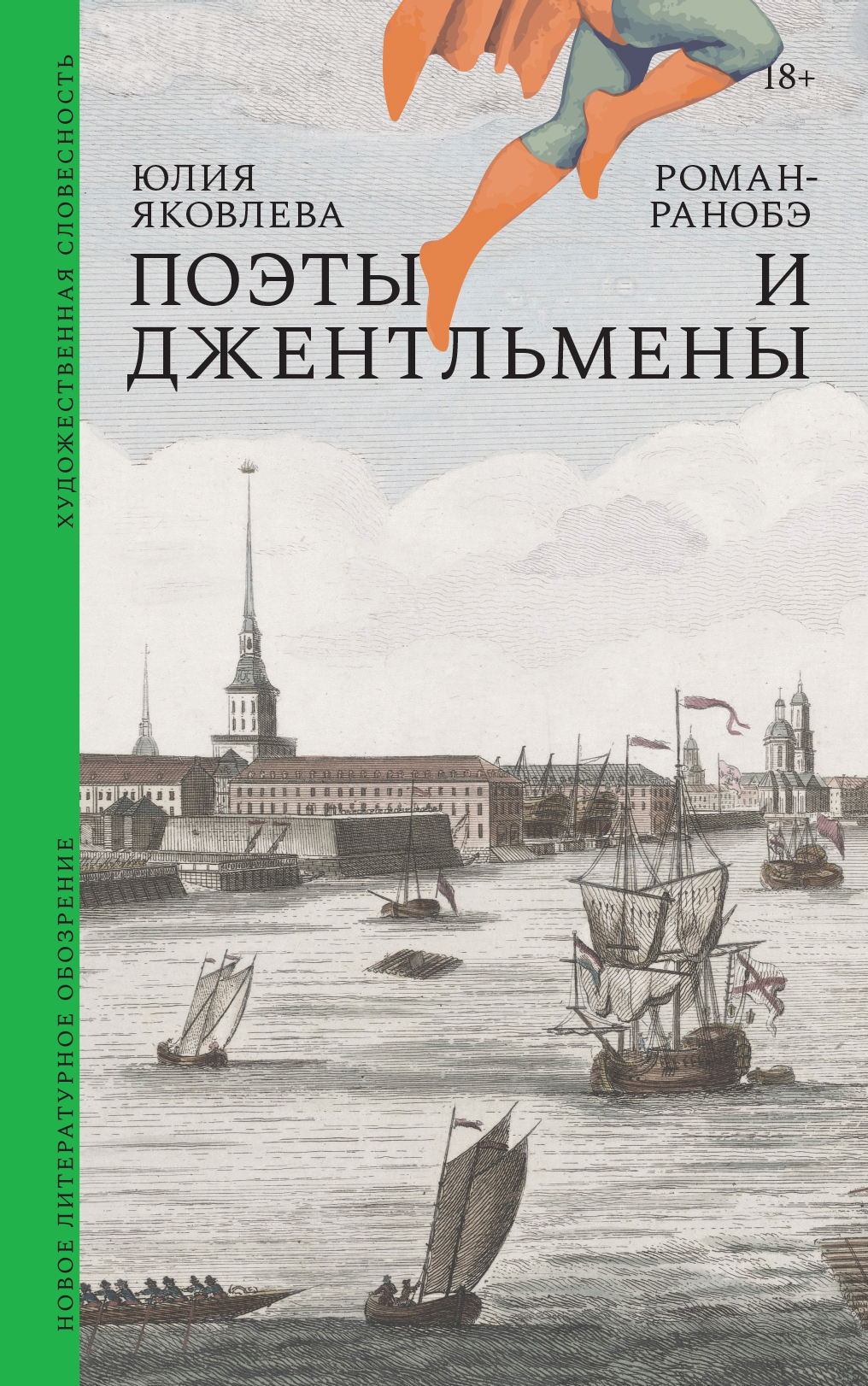

постояла немного, точно обдумывая, как пьяница, который не может решить, идти ли ему домой, к свирепой супруге, или накатить еще. А потом грохнулась плашмя. «Бля», – звякнул губернатор. А потом все покрыло облако картонной пыли и тишины. Рассеялось. Вид открылся чудесный. Широкий, просторный. От него захватывало дух. Небо было высоким и чистым. Мерцали блестки чаек. Море смеялось и пахло арбузом. Пышной флотилии облаков соответствовала на воде летучая гряда боевых пароходов.

Железная клепка говорила о последнем слове техники. Трубы были мощными, как слоновьи ноги. Широкими рукавами стелился из них дым. Трещали вымпелы. Жерла орудий смотрели на берег круглым немигающим взглядом – взглядом индийской кобры перед броском.

– Это наши? – с тщетной надеждой выдавил губернатор.

Все посмотрели на морского министра, то бишь нового крымского главнокомандующего. Князь Меншиков не ответил. Он смотрел на синие, желтые, розовые искры, которые испускал с его мизинца бриллиант, никогда не видавший столько солнца. Князь подышал на камень. Отвел руку. Опять полюбовался.

Вспомнил свой петербургский дворец, тоже новый. Вспомнил виллу в Ницце. Вспомнил швейцарские счета. Хорошо быть богатым.

Но почему же нельзя быть богатым – далеко отсюда?!

За что жизнь так несправедлива?!

Князь вздохнул, сощурился на солнце:

– Господа, погода располагает к холодному шампанскому.

Молчание позади. Он обернулся на купцов, на чиновников:

– Не правда ли?

***

– Двадцать четыре… двадцать пять…

Руки, что держали подзорную трубу, были похожи на вареных крабов: красные, жесткие, шершавые. Батя никогда не носил перчаток. А вот вице-адмиральский мундир и фуражку с золотой кокардой, казалось, никогда не снимал, в них и родился.

– Тридцать один… тридцать два… – водил он цейсовским оком по севастопольской бухте.

Матросы внимали Батиному счету с тихим ожиданием чего-то гадкого. Отсюда, с севастопольской стены, английские корабли казались безвредными. Казалось, на воде стоит колючая шелуха от семечек.

– Батя, полундра, – тихо свистнул один. – По правому борту.

Батя отнял трубу. Металлический обод выдавил вокруг его глаза красноватый след. Казалось, Батя вдел монокль. Справа приближался начальник штаба флота контр-адмирал Корнилов.

Матросы при виде начальства вытянулись, сделали тупые лица. Контр-адмирал, как всегда, вышагивал, вздернув подбородок, с прямой спиной, но так, будто опасался ступить в дерьмо. Лаковые штиблеты лизало солнце. Мундирная сбруя горела золотом. Ордена испускали алмазные искры. Мешало только лицо. Бледное, застывшее, с черными височками и усиками. В молодости контр-адмирал был красив, как тогда говорили, «байронической красотой». Тогда как лицо Бати правильнее было бы назвать ряшкой. Круглые щеки, круглый нос, круглые глаза. Трудно было найти более несхожих людей.

Корнилов глянул на Батю, но так, как глядел на всех и всегда: будто с трудом отвлекался, а прислушивался – к призраку, стелющемуся за спиной.

– Докладывайте.

Батя кивнул подбородком на рейд:

– Полсотни там этих хреновин.

Стылое лицо Корнилова похолодело еще на градус, цифра насторожила его округлостью:

– Точнее?

– Пятьдесят.

Корнилов позволил себе шевельнуть бровью, протянул руку в белой перчатке. Батя вложил в нее трубу. Корнилов вскинул кольчатое око на бухту. Оба его мизинца были элегантно отведены, как будто Корнилов держал не подзорную трубу, а веджвудскую кофейную чашку.

Вслух контр-адмирал не считал. Во-первых, он никогда не делился своими мыслями. Во-вторых, полагался на Батю, как на самого себя. В-третьих, он и не пересчитывал вражеский флот, а разглядывал модификации. Когда он отнял трубу, лицо его не шевельнулось. Холодно, как на балу, он лишь заметил:

– Arrow. Этого года постройки. Я все ждал, когда они появятся.

Матросы затоптались на месте. Они ждали перевода. Батя тихонько бросил им:

– Хуй с винтом.

Матросы тревожно загудели.

– Ну что ж… – Корнилов снова стал непроницаем. – Идемте. Нас ждет… – тонкие губы контр-адмирала скривились от отвращения, – новый главнокомандующий. Ознакомим его с этими фактами.

Батя набрал полную грудную бочку воздуха, чтобы гаркнуть матросам: «Кр-р-ру-угом! Раз-з-з-зой-дись!» Вдруг белая перчатка мягко накрыла его рукав повыше позумента. Батя вытаращился на нее. Прикосновение так поразило Батю – никогда еще не видел он, чтобы контр-адмирал выражал чувства столь открыто, – что воздух еще долго выходил из его круглых ноздрей.

– Прошу, Павел Степанович, – мягко приказал Корнилов, когда Нахимов закончил выдыхать, – обрисуйте людям наше положение. Я хочу, чтобы каждый офицер, каждый матрос его четко понимал.

Матросы выразили лицами усердие.

Нахимов сдвинул фуражку со вспотевшего лба. Опомнился. Задвинул на место.

– В общем, так, ребятушки. У нас есть четырнадцать хреновин. Семь хуёвин. Один хрен. И две хренульки.

Как ни плохи были матросы в арифметике, да еще вычисляя в уме, они поняли, что четырнадцать линейных кораблей плюс семь фрегатов плюс один корвет плюс два брига – и все это парусное – не равны пятидесяти пароходам врага. Особенно винтовым. Совсем.

– А береговые хуюшки? – осмелился голос из строя.

Нахимов обернулся на Корнилова: говорить? Нет?

Контр-адмирал дернул желваками. Нахимов ответил:

– Почти шесть сотен на тринадцати батареях.

Матросы переглянулись осторожно: это хорошо? Плохо? И на Батю: это как?

Ответил не Батя. Ответил контр-адмирал Корнилов:

– Один лишь британский «Дюк Веллингтон» несет сто тридцать одну пушку.

Батя впервые в жизни снял фуражку. Матросы изумленно уставились на его босую голову с полосой от фуражки. Нахимов вытер лоб рукавом.

Он никогда не лгал матросам. Он был Батей.

– Ребята… В общем, дело такое. Англичане нас здорово обложили. А мы с голой жопой. Будет штурм. Будем драться. Трусить нечего. Все равно все помрем. И я, и вы, и… – он полуобернулся на контр-адмирала, – и Владимир Алексеич. Ура.

Он нахлобучил фуражку.

Народ безмолвствовал.

***

На совещании было все командование: генерал-инженер Тотлебен, оба контр-адмирала и князь Меншиков. Тотлебен докладывал. На душе у Корнилова было темно: «Если неприятель пойдет на штурм сейчас, сегодня, завтра, он легко овладеет Севастополем. Это ясно, как простая гамма».

– Погодите, – перебил генерала-инженера князь Меншиков. – Это ждет… Вот этот паштет – не ждет. Это что-то неземное. Это… Это… Попробуйте. Нет, вы попробуйте! Господин вице-адмирал, и вы тоже. Не мнитесь там в сторонке.

Нахимов вытаращил глаза.

Мысли у них троих были разные, но такие живые, образные, яркие, что все трое поспешно отвели взгляд от главнокомандующего – видимо, опасаясь поддаться импульсу и преобразовать психическую энергию воображения в активные физические действия.

Князь Меншиков блаженно вытянул ноги на атласный пуфик (привезенный в багаже из Петербурга; «подагра проклятая»). Откинулся на диване. Сцепил руки на животе.

Генерал Тотлебен снова раскрыл было рот. Но не успел сказать и слова.

Меншиков объявил:

– Господа. Я сделал для вас все, что мог.

Выкинул ладонь над богатым столом:

– Шампанское – «Клико». Сыр – лимбургский. Паштет – страсбургский. Прошу.

«Сунуть бы тебя харей в гальюн», – опять подумал Нахимов. Генерал Тотлебен думал что-то по-немецки, часто повторялось слово «шейзе»: видимо, тоже про гальюн. Мысли Корнилова были похожи на заснеженную оренбургскую степь: плоская холодная пустота. Бледность, височки, усики и траурный взгляд делали его странно похожим на Лермонтова, но лгали по существу: Лермонтову было всегда двадцать шесть, а у Корнилова глубокие морщины у носа и