тебя? Не предупреждал?

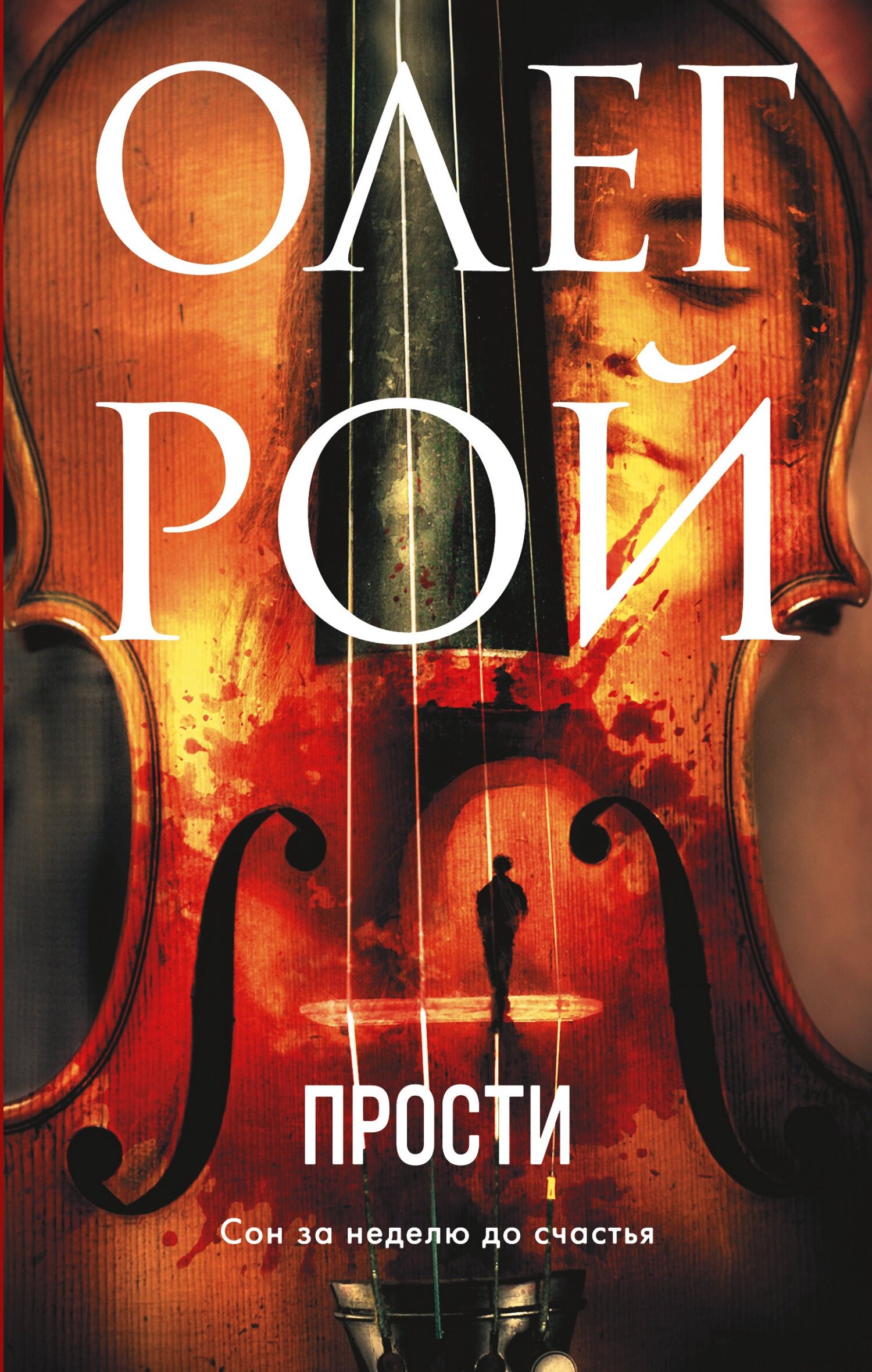

Попятившись, Олеся уперлась спиной в дверь. Футляр впился в позвоночник, державшая его рука заныла от неудобного положения, пришлось снова прижать свой «волшебный сундучок» к груди.

– Мне лучше сегодня поехать к бабушке… – тихо, но твердо проговорила она.

– Тебе лучше? – холодно переспросил Герман. – Почему все время я слышу только о том, как будет лучше тебе? О да, очень удобно. Красивая одежда, украшения, вкусная еда, которую не нужно готовить, театры, выставки – все для твоего удовольствия. Все, что для тебя приятно. И кто тут я? Тот, кто обязан обеспечить тебе все эти удобства? И нет надобности даже мимолетно задуматься о том, как лучше, приятнее и удобнее для меня? Зачем? Ты у нас звезда! Надежда отечественной музыки, так? А я – никто, обслуживающий персонал? Кошелек на ножках?

Слезы уже застилали глаза, так что Герман выглядел огромным темным пятном. Олеся опустила голову, пытаясь сморгнуть эти чертовы слезы!

– Даже глядеть на меня не желаешь? И молчишь? Специально молчишь, чтоб нервы мне потрепать?

Голос его продолжал оставаться все таким же спокойным, словно он и не произносил ничего ужасного, а спрашивал, кто последний в очереди. Олеся вдруг подумала, что это очень глупое сравнение, вряд ли Герман хоть раз в жизни бывал хоть в какой-то очереди…

Удар был не сильнее предыдущего, но голова стукнулась о дверь, и висок прострелило болью. Олеся невольно вскрикнула.

– Уже не молчишь? Теперь ты вспомнила о моем существовании? Соизволила? И хватит цепляться за свою пиликалку! – Он принялся отдирать ее руки от прижатого к груди футляра.

– Осторожно! – невольно вскрикнула Олеся и тут же пожалела об этом.

Побелев от бешенства, Герман одним рывком выхватил у нее футляр.

– Вот, значит, что для тебя дороже… – пробормотал он, отщелкивая замочки.

– Герман, пожалуйста! Остановись! Герман! Ты ведь сам потом пожалеешь! Пожалуйста! Я ведь люблю тебя! Зачем ты…

Господи, почему она не поехала сегодня к бабушке! Рассказала бы про Братовник, та порадовалась бы. Но она думала, что Герман тоже порадуется, будет гордиться – вот какая у меня девушка! Но у него, похоже, был тяжелый день. Уставая, он легко выходил из себя, мог и толкнуть, и ударить сгоряча – а после стоял на коленях и умолял его простить. В интернете писали, что после первой же попытки распустить руки нужно разворачиваться и уходить, но разве можно? Он так искренне терзался раскаянием, был таким трогательно виноватым, таким нежным… У него просто взрывной характер, повторяла себе Олеся, так бывает, он не виноват, что взрывается, и главное – он же меня любит. А я – его. Мы…

– Ты меня любишь? – тихо, с непонятной интонацией повторил Герман. – Не-ет. Не нужно врать, деточка. Ты любишь только свою дурацкую пиликалку. Му-узыка! – издевательски протянул он. – Но мы с этим справимся, любовь моя. Хочешь знать как? Сю-юрпра-айз!

В последнее мгновение Олеся поняла, рванулась, попыталась выхватить футляр… Но резкий толчок отбросил ее к стене, плечо прострелило болью, в глазах на мгновение потемнело. Охнув, она сползла на пол.

Сон. Это просто страшный сон. Бывают такие кошмары: на тебя движется чудовище, а ты не можешь бежать – тело не слушается. Это просто сон…

Все с той же странной улыбкой Герман откинул крышку футляра – медленно, почти нежно. Олеся опять рванулась, пытаясь если не подняться, то хоть как-то помешать – но следующий удар, на этот раз носком ботинка, вновь ее отшвырнул.

– Ой, что это тут у нас такое интересненькое? Куколка в пеленочках? – хвосты шарфа, в который была завернута скрипка, повисли по обе стороны футляра как сломанные крылья. – Куколка… деревяшечка… Нельзя, деточка, любить деревяшечки, любить надо живых людей!

Он даже не стал вытаскивать скрипку из футляра. Раскрыл пошире, перехватил снизу – и шарахнул со всей силы о ближайший угол!

Звон, хруст, всхлип… Стук выкатившейся из своего отделения коробочки с канифолью… Герман перевернул покривившийся футляр, вытряхивая остатки того, что минуту назад…

Кто-то закричал – тонко, пронзительно, безумно. Олеся зажала уши ладонями и поняла, что кричала она сама. Спасибо хоть, слезы застили все, и она не видит того, что на полу…

– Что ты? Лесенька? Ну не плачь, не плачь, – опустившись рядом с Олесей на колени, Герман обнял ее, прижал, начал баюкать, покрывая волосы быстрыми нежными поцелуями. – Что ты, родная, я же люблю тебя…

А Олеся вдруг… захохотала. Герман от неожиданности отшатнулся, и вырваться удалось легко. И вырваться, и подняться на ноги.

– Любишь?!! – почти завизжала она. – Ты садист! Моральный урод, больной на всю голову! Не тяни ко мне свои мерзкие руки!

Именно сейчас она вдруг увидела его тонкие капризные губы, холодные лживые глаза, нервную дрожь пальцев… Да он же и впрямь псих! А она-то? Позволяла обращаться с собой как с вещью, как с игрушкой, с куклой, прятала синяки и принимала все это за любовь? Ей просто хотелось вырваться из вечного одиночества, а ему… ему необходимо кем-то управлять. Управлять… Контролировать… А она принимала этот безумный контроль за заботу? Никогда больше…

Но он уже тоже поднялся и встал рядом. За спиной – стена, ее запястья – в его жесткой, как наручники, хватке. Спокойный голос – таким увещевают детские истерики:

– Не выдумывай. Ты просто расстроилась и потому говоришь глупости. Я понимаю и даже не сержусь. Все будет хорошо…

Пытаясь вырваться, Олеся принялась кусать его холодные жесткие пальцы. Вырваться! Только вырваться! Любой ценой! Убежать. Спрятаться. И забыть, забыть обо всем этом, как о страшном сне…

– Ну-ка успокойся уже! – перехватив ее руки одной своей, свободной ладонью он отвесил ей звонкую пощечину, так что затылок вновь ударился о стену.

Герман же, коротко выдохнув сквозь стиснутые зубы, вдруг потянул ее по этой стене вниз, одновременно дергая подол платья, пытаясь не то содрать его, не то задрать повыше. Но платье было узким, швы трещали, Олеся яростно извивалась, пытаясь освободиться… В правое бедро ткнулось что-то острое… Смычок! То, что от него осталось: два коротких обломка, все еще соединенных лентой из конского волоса… Если бы только…

Зарычав, Герман на мгновение выпустил ее руки – ремень одной рукой расстегиваться не желал, а там еще и пуговица, и молния – хоть бы ее заело!

Молнию не заело, но схватить обломки смычка и ткнуть в Германа Олеся успела. Он взвыл так, что если бы рядом стоял стакан – лопнул бы от резонанса. Карузо так, говорят, стаканы бил – силой голоса. Только теперь Олеся поняла, куда угодил ее удар – прямо в