Вернулся Жоржик.

– Вот, Димитраки… У меня нет ничего, но вот…

Он протянул Димитраки портрет в хрустальной рамке. Этот портрет стоял в кабинете капитана.

Димитраки взял, для чего-то подул на стекло и провел по глазам. Глядел на портрет. Долго глядел.

– А-а-а… Зорзик… Ти… Совсем живой… А-а-а…

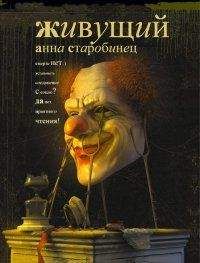

Жоржик был снят в матросском костюме; в руке у него было весло; на заднем плане стояла лодка. Матросская фуражка была сильно сдвинута на затылок, показывая большой ясный лоб. Светлые глаза смотрели открыто.

– Пароход показался! – крикнули со двора.

Черная полоска дымка на горизонте.

– Идет, идет… Выноси вещи! – раздался голос капитана. – Жоржик готов?

Во дворе появился капитан, совсем готовый к отъезду, с морским биноклем через плечо и сумочкой. Он в волнении пощелкивал пальцами и отдавал последние распоряжения Антону и экономке.

Через полчаса мы уже были на пристани.

– Пожалуйста, поживите… – рассеянно говорил капитан, пожимая мне руку. – У меня голова кругом идет… Пожалуйста… Я распорядился.

Мы обнялись.

– Ну, прощай, Жоржик… Милый мальчик… прощай…

Он уже не мог говорить. Я не смотрел на его лицо.

– Мы скоро… Я… я… напишу… скоро…

Димитраки стоял в сторонке. Смотрел уныло.

– Димитраки…

Теперь уже не рука за руку. Теперь они прощались поцелуем, и Димитраки тряс головой и моргал долго-долго, смотря, как маленькая фигурка в матросском костюмчике подымалась на палубу. Кланялись, говорили всё взглядами. Третий гудок.

– Отдай чалки[108]!..

Побежали командные свистки.

– Пишите! – Димитраки!.. – Всего доброго, капитан! – Прощай!..

Димитраки махал шляпой.

– Позволь… позволь…

Уже концы причала брошены в море. Матросы спешно вытягивают их. Затарахтела машина, и кружевная зеленовато-белая пена крутится за кормой.

– Уехала… – грустно сказал Димитраки.

Мы стояли молча и смотрели, долго смотрели…

Я остался один ждать чего-то. Чего?..

Весь дом был в моем распоряжении. И лодка, и сад, и балкон. И море, и небо, и солнце юга. И тоска… Да, тоска. Теперь, оставшись один, я почувствовал пустоту: около меня не было взгляда светлых глаз, чистого голоска и нежного, такого чуткого сердца. Ну, представьте себе, что давно-давно живете вы в молодой березовой роще, слышите зябликов по утрам, робкое воркование горлиц, посвистывание бойкой синички. Слышите шелест молодой зелени, видите всегда, как играет солнце на полянах, радостно белеют тонкие стволики, высматривают розоватые хрупкие сыроежки. И солнце, кругом солнце… И вдруг вас сунули в щель…

И остался я в серой тоске, окруженный предчувствиями. Бродишь один по берегу моря, сидишь на камнях, смотришь вдаль. Идут и идут облака, бегут волны… Куда?.. И я щурил глаза, как делал это когда-то тоненький мальчуган. Щурил… и мне начинало казаться, что там, где-то… что-то грезится. Голубое что-то… «Голубая страна», как говорил Жоржик.

Голубая… Все, все голубое там, все: и небо, и воздух… И светлы лица, и нет там ни морщин скорби, ни тусклых глаз, ни черных, скоробленных[109] рук… Голубая страна! Там нет рубищ и старых заплат. Не дрожит от ударов жизни измученная голова, и не гнутся спины. Где ты, голубая страна? Должно быть, там только дети, только они…

Откроешь глаза – камни, камни кругом, море играет прибоем, крабики плутовато поглядывают, бакланы[110] сторожат на камнях. А даль, синяя даль зовет. О, как хотелось поверить, что есть там, за ней, что-то… Что есть она, еще никем не открытая голубая страна…

Когда становилось особенно тоскливо, я поднимался в горку, к знакомому старому ореху. Вот и нора. Вечерами Димитраки, все в той же порванной кофте, долбит корпуса фелюг, вырезывает палки, покуривает на порожке. Молча и подолгу посиживали мы с ним. Смотрели, как надвигалась ночь, как три огня плыли в море: проходил пароход.

Раз как-то застал я Димитраки за обедом. Он питался луком и хлебом. Только. Уж очень плохо шла торговля.

– Скупой люди… Фелюг два недель дэлал – рубль давал. Э… плёхо.

По-прежнему навещала его черепаха, залетала прирученная сойка. Часто вспоминали Жоржика.

– Письмо получил, Димитраки… Вот…

Это было через неделю после отъезда. Письмо было из Одессы. Коротенькая открытка в три строчки. Были только поклоны.

Димитраки выслушал, повертел письмо и сказал:

– А-а… Зорзик… писала… помнила…

Еще через неделю получил я открытку со штемпелем «Хиос». Путь на Александрию лежал через Хиос, и пароход имел там остановку. Я показал Димитраки. Он долго разглядывал письмо, узнал турецкую марку и ткнул в нее пальцем:

– Э-э… Турций… заграница… Знай, знай…

И я прочел ему это письмо с милыми мне каракулями:

– «Милый и дорогой…! Мы уж на Хиосе! Тут очень хорошо, но про Димитраки никто не слыхал. Я спрашивал одного грека он продает тоже карабли… Горы, пожалуй, голубые. Мамочка простудилась и лежит, дядя Миша читал письмо. Мне скучно дядя Миша скучьный По-русски тут ни говорят. Дядя Миша все молчит. Скажите Димитраки, что я биригу камушек и еще взял на пристани для него и для вас. Почти как мой. Очень скучьно… Нам еще два дня ехать… Целую вас и Димитраки. Ваш Жоржик».

Димитраки слушал очень внимательно и прикасался пальцем к письму.

– Да, да… Такой… – говорил он, тыкая в голубоватую открытку, – такой голубой гора… Хорошо…

– А теперь давайте-ка кофейку попьем…

Димитраки передернул плечами и покачал головой:

– Ни… хофе ушел… ни…

У него не было кофе. Не было последней отрады. Я дал ему денег.

– Ни… Завтра буль…

– От Жоржика вам… Он прислал.

– Ге… Зорзик? Ну-ну…

На этот раз он уже не мог не взять.

Недели через три я получил наконец письмо от капитана. С радостью сообщал он, что как будто мелькает надежда. Жоржик не расстается с мамочкой. «Если бы вы только видели! Нет, Бог смилуется над нами».

Капитан просил меня пожить до осени. Делал намек, не соглашусь ли я ехать к ним. Ехать к ним! Я бы с удовольствием поехал, но… у меня было дело на родине; через месяц я должен был ехать на север.

Приложенная к письму записка Жоржика не оставляла сомнений, что он чувствует себя счастливым.

Что мне оставалось делать? Я написал капитану прощальное письмо и высказал готовность продолжать занятия с Жоржиком, когда, Бог даст, мамочка поправится и мы свидимся снова в городе. Написал и Жоржику. Запаковал чемодан и покинул дачу капитана.

Перед отъездом зашел к Димитраки проститься.

Был сумрачный день после разыгравшегося накануне шторма. Старик сидел на порожке и обжигал раскаленным гвоздем трости. Сколько он переделал их!

– Прощайте, Димитраки… Еду.

Грек с удивлением взглянул на меня: он, очевидно, не ожидал.

– Едишь? И ти едишь?

Даже не поднялся. Оставил гвоздь и палку. Смотрел грустно.

– Виноград скоро… Зачем ехаль?.. Не надо…

Виноград… В его словах я чувствовал тоску. С нами он, пожалуй, не чувствовал себя одиноким. А теперь… Один, никого… Нора в земле, палки, мангал и старый, никому не нужный человек. В чужой стороне… Он вообще был молчалив, но если бы захотел сказать все, что переживал, он, конечно, сказал бы, что в эти последние месяцы не совсем холодно было его душе.

Но он ничего не сказал.

Я взял его руку, обе руки. Сухие были они, холодные. Пожал крепко. Мне было жалко его, одиночества его было жалко. Сидит в норе, долбит фелюги и выжигает трости, чтобы не умереть с голоду. И далеко голубой Хиос и гора Агиос-Эльяс – далекая родная сторона…

В эту минуту, когда мы так стояли, – я, молодой, полный надежд, и этот одинокий старик, – в эту минуту у наших ног что-то завозилось.

Черепаха! Она царапала старые чувяки Димитраки и вытягивала шейку.

– Пришел мой черепах… Киш-киш… Один ходит…

Да, у него оставалась только черепаха.

И мне Димитраки подарил палку, крепкую, с затейливым корневищем. Но не подарил камешка. Может быть, у него и не было больше; может быть, такой камешек и не нужен был мне, по его мнению, – не знаю. Я-то знаю, что не нужен. У меня «крэпка» тут, я уже нашел секрет не падать духом. Особенно теперь, когда я своими глазами повидал, как люди живут и смотрят открытыми глазами горю в лицо.

Вот уже и опять качу я на север, и снова степи, и снова ночные огни. И груды каменного угля на узловых станциях, и толпы шахтарей. Я вижу людей с мешками, ожидающих поезда, и вереницы трубочистов, и белки глаз.

Смотрю на все это и вспоминаю недавнее…

Медленно вырастают на светлой дали огромные кресты – тяжелые крылья ветряков. Они точно кланяются земле, благословляют отдыхающие поля.

Смотрю и вспоминаю: что-то там?

В далеком городе, на севере, зимним вечером получил я письмо. По крупному почерку, по пирамидке на голубой марке понял я, что письмо с неведомого мне пламенного юга. Писал капитан.