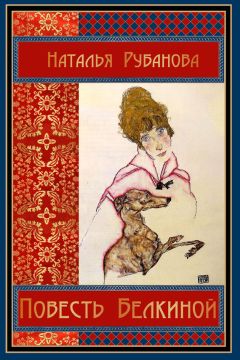

Наталья Рубанова

Повесть Белкиной

роман-пунктир

Из его ежедневника

Передо мной темно-зеленая папка с растрепавшимися грязно-серыми тесемками. Развязываю.

В начало – где-то 150 страниц, 12 кегль, Times New Roman – вложен листок с вызывающим: «Повесть Белкиной». Ничего более банального придумать, конечно, нельзя: от этого слегка передергивает.

Листаю. Times New Roman чередуется с «находкой графолога»: постоянно меняющийся женский почерк то уходит вниз, то судорожно карабкается наверх, а то и вовсе замирает на линии горизонта бисерными точками.

А руки-то дрожат: мои.

Вскрываю текст, как консервную банку: тот – в отсутствие формы – скрежещет. На меня смотрят нервные, непричесанные строчки, не оценить которых я, впрочем, не могу.

Двойное отрицание. Всё просто.

Когда стоишь на балконе, смотришь вниз – а там: лето, наглое чужое солнце и люди, кажущиеся сверху вниз более приятными, чем при ближайшем рассмотрении, – и знаешь: все, что ты хотела сказать, в общем-то, уже сказала пару-тройку лет назад, велосипеда не изобрела и лучшие твои тексты, по идее, где-то как-то напечатаны, – вспоминаешь о возрасте и прикидываешь, что половина из пафосного и затертого «жизнь» уже прошла. Ты не знаешь, лучшая или худшая, но все же подсчитываешь, пытаешься еще определить ущерб, но уже не пытаешься тот возместить. Вот и я: стою на балконе, смотрю на чужую летнюю жизнь. Там, на асфальте, пожилая дама и киндеренок на велосипеде: том самом, который не изобрела я. Дама – в коричневом, киндеренок – в разноцветном, лучи солнца – золотистые. У меня в пальцах ополовиненная бутылка ледяного пива. В голове нет слов, а в руках – синицы: только журавль в небе – но небо такое далекое, что при всем желании не дотянуться. Даже на цыпочках… Даже если прыгнуть с шестом… Мне совершенно не хочется грустить и, тем более, навязывать кому-то эту печаль. Кому не интересно, пусть проваливает. Я, на самом деле, не об этом. О чем же?

Когда не по расчету – да и что рассчитывать-то, и на что, где эти самые шиши? – когда боль уже и не боль вовсе, а так – спазм души, занятой мочеиспусканием; когда включается ежедневная программа запуска робота, а на всяческие ненужности, приравнивающиеся к кислородной подушке, нет времени/сил/денег и проч., мне уже не хочется, как когда-то, зареветь бешеным зверем: завыть, задрожать – да так, чтобы земля – бешеным зверем – задрожала, завыла, заревела.

Смешно и нелепо – дурацкая юношеская влюбленность – с кем не бывало! – ан нет.

Это урод снится мне несколько раз в год много лет подряд. В каждом сне я чувствую тепло и невозможность подойти к нему: даже во сне – приблизиться – не могу. Обычно после таких видений я судорожно хватаюсь за виртуальную руку последнего хасбанта. От этого не легче, и я встаю затем, чтобы минуту-две мерить шагами длинный, как кишка, коридор. Да что, собственно, произошло? Сон из прошлой жизни…

Кофе горек настолько, насколько может быть горек кофе после тяжелого сна. Все как всегда. Ничего нового: суббота, утро, дача… Я ёжусь. Мне холодно от этого чужого солнца. Но и оказаться сейчас с тем, кто снится мне столько лет подряд, я бы не хотела. Нет, не хотела.

– Ма! – крик из спальни, обрывающий ночной мираж. – Ма! – это Мальчишка зовет.

Звоню. Отменяю встречу с автором. С нормальным, адекватным автором, сдающим рукопись в срок – и в нужном «формате». С автором, без особых проблем способным заменить, скажем, «синий» на «голубой»: бесценное, между прочим, качество.

Читаю.

И чем дольше, тем меньше верю в реальность происходящего. Наверное, даже собственная рука кажется теперь абсурдом. Быть может, это – единственное, в чем я прав. Быть может, я делаю глупость, печатая это. Скорее всего.

00. 00.00

Главному редактору

Здраствуйте, уважаемый главный редактор!

Извените сразу за не те буквы. Учиться-заниматься было некогда. Я раньше никогда нечего ни писала, да и что может написать обычная женщина не писательница, когда и мужики писатели плохо могут? Это не мои слова. Полины.

Я кончила когда-то профтех, потом 19 лет отрубила на лампочке. Завод этот вы наверно знайте. А потом с завода меня уволили, по ихниму сократили. Я помыкалась-помыколас, но так ни куда и ни устроилась по спецальности. Спецальность моя сейчас никому не нужная. А тут еще беда муж зопил, шоферит он. у меня. Денег совсем нес тало. Вот думаю кошмар, а еще сын на ноги не стал, 18 ему армия на носу а в армии сами знаете. Очко зубной щеткой драить. Вобщем пошла я уж год в клиненговую службу. По нашему в уборщицы, может взятку в военкомате? Так я к чему это: книжка вот. еще некто непечатал… в папке адрес фирмы вашей и фамилия главного. редактора. главного. На страх свой и риск как говориться отправила. Приехать хотела сама, чтоб привезть, да времени небось знаете. мало. Встаю в полшестого, еду на одну работу, потом на другую – сплю, а все равно еду. Прихожу домой поздно. А дома… Ладно. не то разжалоблю. вобщем, ни поймите неправельно. Я эту вещь которая в папке прочитала – не все может и поняла, но как то задело оно меня это ее писание, чего-то как-будто во мне вспыхнуло и погасло тут-же. не пойму сама. Мне писание это покойная сестра оставила. Случайно. Забыла очень странно. Приезжала мне денег занять. Я просила до нового года. За день до смерти. Тройюродная. Умница была, высшее образование. И глаза как ночь черная, долго в них смотреть никто не моги. До костей пробирало, не потому что страшно, а потому-что не поймешь, толи боль вних в глазах этих ее черных, то-ли смех над тобой. Сгорела только быстро – Полиной звали. Полиной Андревной Белкиной. Где-то она говорила, ее рассказы печатали. Сейчас нормальную литературу почти не издают, она повторяла часто а потом умерла, хорошо хоть детей у ней не было много, только сынок один. Она его мальчишкой называла, ни когда по имени. Мальчишка, вставай или мальчишка пошли! Она к нему как к взрослому. относилась. Ни какого сюсюконья, потому и любил ее. Он сечас с бабкой остался в Бресте, отвезли его хоть не в детдом – да и не отдала бы. Нашла бы отца его убила бы, он же ни копейки за десять лет…

Так уж если вам понравится назовите просто повесть Белкиной.

Будьте здоровы. Здоровья вам.

Й.пк.н – слово, значение которого неизвестно.

Название черного узора, вышитого по белому.

Н. Ашмарин, «Словарь чувашского языка»

Да сволочь просто! А я-то, я-то чего? Завелась – хоть и на секунду, но завелась же! – чего? Все эти 0,33-набоковские вариации на тему возвращения – пардон-те – в прошлое, едва ли могут прельщать двуногое животное, хоть сколько-нибудь себя любящее. А я – такое вот двуногое животное, аморальный рот: минимальный объем – 0,33. Максимальный – не ограничен. Женский алкоголизм – вечный паёк нарколога! Хорошо, что Мальчишка в это время уже спит…

«Я … … – он говорит все то, что кем-то положено говорить в случаях, когда приближаешься к некоему нелегальному возрасту, а я подозреваю некий объем. Тару. Стеклянную емкость. Это он теперь говорит, не в том бородатом году. – Поженимся?» – «Спасибо, не хочется», – может быть, он тоже подозревает тару, стеклянную емкость, поэтому смеется. Смеюсь и я, услышав рефренное «Я … …» – но во второй раз добавляет, непонятно зачем, «до сих пор». Понятно, зачем! Мне пришлось засветиться: есть на свете сером вещи, которые необходимо сообщать и б.-у.шным возлюбленным. Сообщать тоном, не позволяющим этим самым возлюбленным определить собственную б.-у.шность.

Но меня злило то, что я разозлилась. На него. С его нелегальным возрастом. На голубые береты вэдэвэшников. На пыльный стол. Исписанный блокнот. Телефон, который вечно не вовремя. Итэдэитэпэ. Что такое вовремя? Когда оно наступает? Существует ли? Я смотрела в окно и слушала его голос. Он был, в сущности, прежним. Мне не хотелось осязать обладателя этого голоса: пожалуй, мы могли бы вместе выпить, не более – с обладателем. Но чем он, черт возьми, обладал? Когда-то – моим глупым пульсом, и только. И только?

«Слушай, – не отпускает, я же говорю: сволочь! – приезжай, а?»

В это время Кот прижимает уши к голове и, выжидательно глядя на меня, молчит. И тут я вспоминаю, что…

* * *

[НОРМАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК]…единственный нормальный человек в нашей веселой и счастливой семейке – это кот. Шерсть у него как у голубой норки, а морда «сладкая» какая-то – в общем, made с любовью, хоть и in Russia. Кота так и зовут: Коt.

Когда отец заложит за воротник (а закладывает он, вообще-то, не так уж редко – попробуй-ка, не закладывай при таком раскладе!) и мама истерично начинает гоняться за ним по квартире, будто Фрекен Бок за Карлсоном, все, кроме кота, шизеют крещендо. Сестра визжит, бабушка охает, дед хватается за ружье и сердце, отец или беспомощно улыбается, разводя большие свои ладони, или преподносит нам всем чудные уроки ненормативной лексики, – последнее зависит от степени его опьянения. Я в это время наблюдаю за котом, с высоты шкафьего полета возлежащего на пылящемся собрании никому теперь не нужных сочинений признанного классика: толстенные тома в добротных зеленых переплетах служат коту другой стороной баррикад.