Внезапная злость на Петро подступила к горлу. «Вот и заставлю платить!» – подумал он отчаянно и бессильно, потому что, несмотря на злость, знал, что это пустая угроза и такого он не сможет. Подумал он и о том, что на зумпф требуется щит, а щита нет, и виноват все равно будет он, старшой. А Петро он, пожалуй, может наказать за то, что тот оставил станок без присмотра, но и этого он тоже не сделает, потому что так поступают все работяги, не только Петро, и это все можно понять, что им и скучно, и холодно торчать напролет у станка – мало ли что требует инструкция… «Но этот щит меня доконает!» – думал Сергей. Он легко представил своего начальника, прикатывающего на своем «козле». И сытого самодовольного шофера, любимца, покуривающего в сторонке и с ухмылкой прислушивающегося к разносу. «Курит, сволочь! – подумал Сергей о шофере. – Сапожком поигрывает!» И бесчисленные свои заявки: досок, досок! – потому что из чего же соорудить этот щит, как не из досок, – вспомнились ему. Только кому он что докажет своими заявками и рапортами… Он и копий-то себе не оставлял. «Хорошо, коза, – скажет начальник, – а если бы ребенок?!» И ничто Сергею не поможет, когда он ответит, что сам не раз прежде говорил начальнику то же самое: а если ребенок? Начальник пропустит это его замечание мимо ушей, как бы не расслышит в пылу искреннего гнева рачительного хозяина на нерачительного работника. И Сергей вспомнит, как на его вопрос: а если ребенок? – начальник усмехнулся снисходительно: эх, молодо-зелено!.. – покачал головой и как бы ласково и убедительно сказал: ну какой ребенок, что вы говорите!.. «Чтобы завтра же был щит!» – крикнет начальник. «А доски?» – скажет Сергей. «Плевал я на ваши доски! Вам все подай да в рот положи! Завтра же чтоб было!» И уедет. Напылит и уедет. Пришлет потом с первой оказией приказ. «Распишитесь», – скажет этот кто-то и тоже уедет. А досок по-прежнему не привезут. А в приказе будет подробно и косноязычно разобран случай с козой. «Несмотря на неоднократные указания со стороны руководства, в результате халатного отношения со стороны…» Тьфу! Сергей даже усмехнулся, представив соединение столь высокого стиля с историей об утонувшей в глинистом растворе бабкиной старой козе…

«А, пустое!» – сказал себе Сергей и направился к молчаливой группе, наблюдавшей за рытьем козьей могилы.

– Довольно скорби, гражданская панихида окончена, – сказал он и удивился собственной тупости, но виду не подал и показал всем свои часы. – Через четверть часа тебе, Зимин, к смене приступать, а ты и не одет еще. Ступай. И вы тоже. Нечего вам тут делать.

«Вот и у меня стало получаться, как у начальника…» – с печальным удивлением заметил Сергей.

Он шел, потупившись, по Филиппике, главной улице села Филиппова, центра Филипповского района, шагом бодрым от недовольства собой. Шел он в Филипповский отдел милиции подавать рапорт о погибшей козе и о том, что он берет на себя возместить убытки по соглашению с пострадавшей (именно так составлял он мысленно текст заявления, посмеиваясь, имея в виду то козу, то старуху)… по соглашению с пострадавшей, без судебного разбирательства. Думал он и о том, как отнесутся к этому его поступку в бригаде, и казалось ему, и тут осудят его. Это будет им непонятно, как же он сам, без принуждения, согласился за козу заплатить. И долго потом, когда его уже не будет у них, а будет другой старшой, скорее всего, такой же пройдоха и жулик, как был до него… долго потом будут они рассказывать, какой глупый был у них однажды старшой и что образование впрок не идет… «А, господи! не все ли равно!» – думал Сергей. И снова лез ему в глаза разгневанный начальник: «Хорошо – коза! А если бы человек?! Если туда человек свалится?! А?» – «Господи, – устало отвечал ему Сергей, – помолчали бы. Свалился уже».

Саня спал в кабине, а Сергей сидел на бревне и следил за станком. Он пытался сидеть так неподвижно-собранно, чтобы тепло не уходило от него, стыл, дремал под шум станка, папироса все гасла, но лезть каждый раз за спичками значило впускать тот же холод, и он выплюнул папиросу. Он уже столько передумал разных невеселых мыслей о себе, своей роли начальника, далеком доме, о жене, что теперь уже ни о чем не думал. Ему просто было холодно, и он завидовал Сане, спящему сейчас в теплой кабине. Хотя это он сам отослал Саню спать, сказав, что последит за бурением. Потому что не мог же он как начальник оставить мерзнуть Саню, которого к тому же любил, а сам забраться в кабину и спать… Но Саня так легко согласился и забыл его одного торчать в мокром тумане у станка, что Сергею было обидно.

Понемногу начало светлеть, вернее, белеть. Сидеть на бревне уже становилось невозможно – так зябко. Сергей стал бродить вокруг установки. Совсем рядом возник топоток и по-брякивание – это выгоняли коз. Вышка, пропадавшая в тумане, виднелась все отчетливей. Долго, с трудом, туман редел, и светлело. Вокруг вышки обозначилась прозрачная сфера, и она как бы раздувалась, росла, и туман отступал все дальше. Наконец он присел, сник, прижался к земле. Он был все же высок, но видна была его верхняя граница, и она золотилась – солнце… Потом просветлели края, стали видны слабые еще силуэты ближайших холмов. А когда туман рассеялся настолько, что Сергей различал пасущихся на холмах коз, вдруг двинулся ветерок и стало теплеть. Тогда-то Сергей и понял, что означал тот топоток: как это он не заметил, когда их успели выгнать? – ведь тропа, по которой их выгоняли, была всего в нескольких метрах от станка. И выгоняли коз всегда в одно и то же время, и это совпадало с началом утренней смены… Сергей снял мокрый уже ватник и с наслаждением согревался. Воздух все теплел, и огромным золотым шаром обозначалось сквозь туман солнце. Сергею становилось все спокойней и уютней по мере того, как он согревался, и мрачные мысли вовсе покидали его. Он уже и не мог бы ни о чем думать – удивительное зрелище поглотило его: как все стремительней тает, разбегается туман, как золотой шар тумана уменьшается и становится ярче и отчетливей – вот уже ощутимо идущее от него тепло, и это уже солнце.

Он взглянул на часы: время, столь тянувшееся, вдруг прыгнуло – прошло уже полсмены.

Полдень.

– Вон! Вон! – услышал Сергей. – Летят!

Он оглянулся и увидел Саню, одновременно возбужденного и помятого сном – странное лицо… Тот показывал вверх. Сергей посмотрел туда – там, медленно махая огромными крыльями в пустом и густом для них воздухе, плыли большие птицы.

– Журавли? – неуверенно сказал Сергей.

– Они, – сказал Саня и направился к станку, давая понять, что Сергей отстоял свои полсмены, а теперь – его, Санины, полсмены, а Сергей может идти спать.

Сергей устраивался в кабине. Сон, только его позвали, легко и плавно спускался к нему. Сергей задремывал и думал с нежностью о Сане, который так просто и ясно относится к вещам: твои полсмены и мои полсмены… и Сергей засыпал и слышал как бы большой шорох журавлиных крыльев, и это чем-то напоминало ему, как солнце разгоняло туман.

...

Денег из банка еще не привезли. Они должны быть не раньше трех. Бобышев обрадовался, что ему удалось это все так ловко узнать и не натолкнуться на начальство. Что ему не пришлось делать бодрой мины: да, все в порядке, да, если ничего не произойдет, им удастся в этом месяце дать план… или, наоборот, если начальство насядет, жаловаться на снабжение, на организацию. В общем, всего этого удалось не делать.

Возвращаясь из бухгалтерии, он снова протиснулся боком мимо огромного черного дивана, занимавшего коридор. На диване никто не сидел, и это тоже было удивительно: все-таки день получки. Наверно, все знают, что деньги задерживаются, и только он не знает. Всегда он чего-нибудь не знает, и тогда из дверей, каких-нибудь из многих этих черных дверей, выходит начальник, который-нибудь из начальников, пожимает руку: а вы почему тут? не знали? Бобышев прошел мимо большого дивана, дальше были две самые опасные двери друг против друга: из любой могло выскочить по начальнику – но не выскочило. Он прошел по удивительно пустому коридору, мимо еще дверей и дверей, уже менее опасных, – но как будто бы никого не было – мимо шкафов с делами, вынесенных в коридор, мимо туалетов M и Ж, мимо… но он уже спускался по лестнице, еле сдерживаясь, чтобы не прыгать через ступеньку, и не прыгал тоже потому, что вдруг на изломе марша, на площадке, – начальник: здравствуйте, товарищ Бобышев; пожмет руку: а вы куда?.. Покурить, только лишь покурить, вот видите: и не бежал вовсе, а шел не спеша, – люблю, знаете ли, покурить на воздухе, когда время терпит. Но он уже был на улице, и тут – только бы этот узкий закоулок пройти: там уже вряд ли кого встретишь…

И он не встретил.

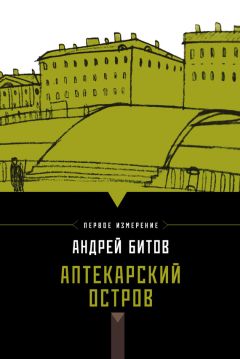

Он шел по Невскому, и совсем было хорошо. Было солнце.

И воздух был редкостно прозрачен. Это был тот самый любимый осенний Невский, хотя в той части, по которой он шел, даже деревьев не было – но Невский был осенний. Так он шел и некоторое время еще думал о том, почему и как это так получилось, что он дожил вот и испытывает разные такие чувства, как в коридоре, на лестнице и в закоулке, но погода была не та, чтобы долго думать об этом. Он еще подумал, что странно, что такой уже возникает мотор этих ощущений, что о них и не думаешь, что они как бы во сне проходят, неприятные и свинские, и потом будто бы их и не было. Он обо всем этом подумал, но как бы вскользь, так что его это нисколько не задело, и подумал-то так же: что потом и не вспомнишь, словно во сне, словно это когда-то давно-давно. Во всяком случае, когда он переходил Садовую, он уже ни о чем таком не думал, да и вообще ни о чем.