– Пока.

* * *

Лапин приходит домой. Он чувствует, что устал (весь день на ногах плюс загородный воздух). Но не спать же… Он начинает прибирать жилье: праздник есть праздник.

Вечер приходит незаметно. Лапин чистит картошку, ставит ее на огонь. Затем тихо и умиротворенно стоит у окна – наливает из бутылки в стакан и смотрит, как лениво скользят по крышам прожекторы. Город в полутьме будто бы дышит этими тихо двигающимися прожекторами.

– Ага! – он шагает к плите, затем не спеша приносит кастрюлю – живой пар валит от белой рассыпчатой картошки. Когда Лапин ест, за окном гроздья салюта с шипением и треском – залп за залпом – распарывают небо.

Его отстранили от следственной работы, к этому давно шло, точнее, перевели работать в архив, и он там определился окончательно: кропотливо возился с делами, что-то перекладывал и переписывал – он даже внешне согнулся, ссутулился там, в пыльной комнатушке, как сгибается и ссутуливается маленький забытый чиновник. Дома было то же: он вел жизнь угрюмого и одинокого холостяка. Он стал раздражительным, злым. Он очень быстро стал стареть.

Я помню, что в тот день, часов в одиннадцать вечера, мне кое-как удалось вырваться из круга знакомых. Висел звон и гул праздничного стола. Я вымолил у них немного времени и – бегом, бегом! – чтоб хоть на пять минут заскочить к Лапину и чокнуться с ним (праздник!).

– Да, да! Сейчас же вернусь! – возбужденно кричал я, перебегая двор, а они, высунувшись с сигаретами из окон шестого этажа, весело и пьяненько грозили мне пальцами. Я промчался улицей и с ухающим сердцем влетел в последний вагон метро.

У него было тихо, но свет горел – я толкнул дверь и вошел. Лапин спал. Дыхание было ровное (он лежал одетый, видимо, прилег, да так и заснул). «Юра», – я тронул его за плечо, позвал, но он не проснулся. Лицо у него было усталое, серое, и будить у меня не поднялась рука. На столе была еда и стаканы, я выпил вина и постоял немного. Минут пять, так оно и вышло. Перед тем как погасить свет и уйти, я еще раз оглядел эту комнату с начирканными на стене птичками.

Я представил себе на минуту, что я пришел и вот уже располагаюсь – в том дальнем углу. А здесь на полу (именно так бывало раньше) располагается Перейра-Рукавицын, стелет какое-то тряпье и, смеясь, что-то рассказывает. Кто как. Этот полулежит, читает, а эти только что пришли и медленно выискивают по ящичкам еду для позднего ужина.

– Включи приемник, музыку дай, – просит Рукавицын.

Я (уже лежа, уже засыпая) тянусь рукой и включаю что-то мелодичное, нехитрое: Рукавицын тоже улегся и рассказывает Бышеву – тот на диванчике – о реке Лене:

– Чистая, как слезинка! Ни пятна мазутного. А рыбы… господи, сколько там рыбы!

Музыка, какая ни есть, попадает в тон, и мы на сон грядущий думаем об огромной тайге с нехожеными лесами и долинами.

– Поедем как-нибудь, – говорит Лапин и ищет карандаш, чтобы что-то отметить себе на завтра. А карандаша нет – карандаш в шутку взял Сереженька и тихо, неуверенно смеется. Бышев спит, свистит носом. Я тоже зеваю, а кругом разбросанность, чьи-то пятаки валяются на полу, и чья-то рубашка упала, спозла со стула. Мы хорошо жили. Как вокзал была эта комната Лапина, или лучше сказать – жилье Лапина. Вокзал, с которого уже все поразъехались тем или иным образом.

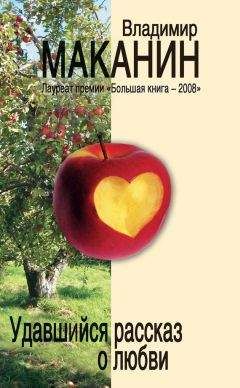

Удавшийся рассказ о любви

На склоне лет… Помудрев и уже заметно поседев… Что чувствует женщина, всю жизнь любившая одного-единственного мужчину?.. А ничего. Решительно ничего. Во всяком случае, ничего исключительного она, Лариса Игоревна, не чувствует. (Досаду на судьбу? Нет. Ничуть.) Как-никак была долго замужем. За другим мужчиной. Теперь живет одна. (Разошлась.) Уже давно одна.

Родила в замужестве дочку. Тут ей повезло. Хорошая, замечательная дочь! Уже тоже выросла, уехала. Врач. Живет и работает в Рязани.

Тартасов, которому Лариса Игоревна как-то намекнула (беседовали) – мол, всю жизнь любила… отреагировал с улыбкой, живо и пошло:

– Удавшийся рассказ о большой любви – большая редкость!.. А мог бы получиться. Вполне!

То есть у него, у пишущего, мог бы получиться. И Тартасов еще добавил, оправдываясь (как обычно) отговоркой – мол, мог бы. Но литература, мол, умирает… Увы!

Лариса Игоревна, наслаждаясь одиночеством, смакуя его, сошла с асфальтовой тропы на землю. Как славно! С тропки влево и теперь вперед. (Мимо лип.) По шуршащей листве.

А? Что такое?!.. Лариса Игоревна увидела в земле трещину. Прямо перед глазами. Трещина как трещина, неглубока, с едва проглядывающей оттуда темной почвой. Чернозем. Но неожиданное сравнение вдруг смутило ее: она подумала, что это… это лоно ее матери. Боже ж мой! что за мысли!.. Лариса Игоревна невольно съежилась. Суеверие искало испуг?.. Зачем ей это? Почему вдруг сегодня?

Метафизическая глубина, узкое место, мы все оттуда, сказал бы Тартасов. С улыбкой… Конечно, глубина. Кто спорит! Достаточно понянькалась она, Лариса, с пишущей братией. Слишком долго они (и он тоже) школили ее душу метафорами. Образным мышлением! Им все запросто, даже материнское лоно. Скоты!..

Она и себя укорила. За прошлое… С кем поведешься – от тех наберешься.

Однако глаза ее продолжали скользить по траве, по земле. Глаза сами искали теперь эти знаковые пугающие трещины. Лариса Игоревна с усилием оторвала взгляд от земли. Упорно смотрела вперед… на окна ближайших домов. Безликие окна пятиэтажек.

* * *

Тартасов на экране мил. Хотя немолод… Приодет, при галстуке. Ведет престижную беседу «Чай». (Писатель на ТВ.) Солидно и культурно. К примеру, с известным композитором… Да хоть бы и с модным мазилкой-абстракционистом!

У Тартасова оставался козырем его знаменитый запазушный вопрос. В самый пик телевизионной беседы. Один на один… Миллионы зрителей видели в этот момент живой пар над чашкой чая. Над обеими их чашками. А приглашенный гость, расслабившись, музыкант или художник, уже было считал, что на ТВ не все так политизировано и гнусно. И что можно, оказывается, пооткровенничать. И высказаться достойно, умно… Именитый гость уже вполне раскрепощенно, свойски протягивал руку за конфетой. К вазочке за шоколадкой… В этот самый момент Тартасов его спрашивал:

– Но ответьте наконец прямо. Вам (лично вам) было плохо прежде или вам плохо сейчас?

Что и заставало врасплох.

Альтернативный выбор всегда груб. И тем грубее, чем мягче гость. Да и как было впопад ответить?.. Сказать, что ему хорошо жилось при коммуняках, было бы безусловной неправдой. (Еще и глупостью.) Но и похвалиться нынешней жизнью как-то не с руки. Неловко. На виду у миллионов сограждан. На виду у недоедающих врачей, учителей…

На лице собеседника целая гамма растерянности. Рябь оттенков… Волнение, с тем чтобы выразить невыразимое. И рука не знала, что делать с только что взятой конфетой. А Тартасов с улыбкой, с кротким взглядом. Молчал – усиливал паузу.

Зрители колкий вопрос конечно же хорошо знали. Как знали и неответ. (Нам, зрителям, все по нутру. Пусть мелко, жалко, суетно… Но пусть забавно. Мы сами мелки, что поделать!) Миллионы, не меньше, волновались у экранов уже загодя. Предвкушали… Но ведь неплохо, чтобы у зрителя проклюнулся азарт! Званая знаменитость выбрасывала руку за шоколадкой, и только-только (крупным планом) хвать коричневый квадратик, вопрос:

– Ну?.. Прежде – или сейчас?

Знаменитость сбилась, лепечет невнятицу. А мы помним, как заикался в прошлый вторник пианист. Худощавый. Рыжий… Краска щек рыжего мужика! Его смущенье!.. Мы дети. Мы ребята, и ТВ – наш кубик. (Жаль, крупноват, не покатать в ладони.)

Разумеется, приглашались на «Чай» люди известные и амбициозные. (Тоже дети, только принаряженные.) Слишком занятые собой, они не очень-то следили за чужими промахами на ТВ. Не знали, что вопрос повторялся. И, как нарядные дети, ушибались об один и тот же камушек. Тартасов, тоже шалун, улыбался. Прежде? Или сейчас?.. Отвечайте, пжалста. Отвечайте. И чтоб не вилять!

В этот раз, застигнутый вечным вопросом, тянул свою руку (ручищу) к конфете скульптор П-ов. И ведь растерялся! Как все, здесь сидевшие. Как все они… бедный… Даже замычал.

Подарив зрителям долгожданную конфузную паузу (их законную игровую полуминутку), Тартасов уже спешил своего визави выручать. Своего чайного гостя! Дорогого друга!.. Тартасов его теперь подбадривал – помогал всплыть: мол, знаю, знаю, каково было в прежние времена!.. Мучил надзор. Мучила цензура. Как не знать! Доставалось на орехи и вам, скульпторам. (Как доставалось и нам, пишущим рассказы и повести. Как всем, всем, всем…)

– …У нас, у пишущих, – напоминал (зрителям) Тартасов, – цензоры вымарывали из повестей строки, целые страницы. Даже отдельные главы! А что и как было у вас?.. Они увеличивали у статуй фиговые листы? или округляли скромные греческие груди?.. Или эти господа (пауза…) отламывали у ваших Венер руки?

Скульптор, увы, не умел подхватить предложенный шутливый тон.