«Только по самым приблизительным подсчетам, число проституток и секс-рабынь в Камбодже не меньше 40–50 тысяч. Таким образом, одна из сорока рождающихся в стране девочек продается в сексуальное рабство».

Из отчета за 2005 г., подготовленного канадской неправительственной организацией Future Group

В 1986-м, когда меня продали в публичный дом, мне было около шестнадцати. В наше время в Камбодже проституцией занимаются девочки куда более юного возраста. В каждом большом городе продаются девственницы; иной раз предлагают девочек шести или даже пяти лет.

Ежегодно в Камбодже, да и по всей Юго-Восточной Азии, десятки тысяч девочек принуждают заниматься проституцией. Их избивают, насилуют; нередко это длится годами. Многие при этом погибают.

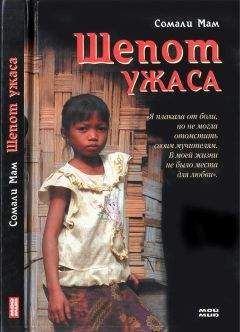

Я посвящаю эту книгу тысячам маленьких девочек, которых каждый год продают в публичные дома.

Меня зовут Сомали. По крайней мере, такое имя я ношу сейчас. Как и у всех камбоджийцев, имен у меня было несколько. По нашим обычаям, человек меняет имя, когда начинается новый этап его жизни, — он будто рождается заново. В раннем детстве меня звали Иа, а иногда Нон, что значит «младшая». Когда старик увел меня из леса, я звалась Айя, а когда мы переходили границу, он сообщил таможеннику, что мое имя Вирийя. Не знаю, почему именно это. Я привыкла, что меня как только не называли, часто бросая в мой адрес оскорбления. Потом, через несколько лет, один добрый человек, назвавшийся моим дядей, дал мне имя Сомали — «ожерелье из цветов, потерянное в девственном лесу». Имя мне понравилось, казалось, такая я на самом деле и есть. Когда же у меня появилась возможность выбрать имя самой, я решила оставить это.

Я никогда не узнаю, как меня называли родители. От них не осталось ничего, даже воспоминаний. Приемный отец как-то дал мне совет, прозвучавший в истинно кхмерском духе: «Не стоит причинять себе боль, копаясь в прошлом». Думаю, он знает о том, что произошло в действительности, но со мной об этом предпочитает не говорить. Пришлось собирать сведения о родителях по крупицам, опираясь на свои обрывочные воспоминания и узнавая подробности о тех событиях, которые происходили в то время в стране.

Раннее детство я провела на северо-востоке Камбоджи, среди холмов, окруженных саваннами и лесами, неподалеку от равнин Вьетнама. Даже сейчас, когда случается оказаться в лесу, я чувствую себя там как дома. Узнаю растения. Интуиция подсказывает мне, что съедобно, а что ядовито. Помню водопады. Этот звук все еще стоит у меня в ушах. Детьми мы купались под низвергающимися сверху струями и соревновались, кто дольше продержится под водой. Помню, как пахнет девственная чаща. Воспоминания об этом сохранились в глубинной памяти.

В деревне Боусра, где я родилась, жили пнонги. Это древнее горное племя, оно имеет мало общего с кхмерами, живущими в основном в долинах Камбоджи. От матери я унаследовала темную кожу. Для камбоджийцев мы слишком черные, а потому в их глазах некрасивые. На кхмерском языке слово «пнонг» означает «дикий». В Юго-Восточной Азии большое значение придается цвету кожи: чем она бледнее, чем ближе к «лунному», тем лучше. Полная белокожая женщина считается самой красивой и желанной. Я же была смуглой и тощей — словом, уродиной.

Еще в раннем детстве родители оставили меня на попечении бабушки по материнской линии. Может, они отправились на поиски лучшей жизни, а может, были вынуждены уйти. Я родилась в 1970 или 1971 году, в то самое время, когда беспорядки в Камбодже только начались. Мне не исполнилось еще и пяти, когда американцы накрыли страну ковровыми бомбардировками. Ну а потом в Камбодже установился кровавый режим «красных кхмеров» под предводительством Пол Пота. За четыре года режима, с 1975 по 1979-й, погиб каждый пятый камбоджиец. Людей расстреливали, морили голодом или изнуряли непосильным трудом. Многих закрутило в водовороте событий, вырвав из родных деревень, разлучив с семьями, — люди исчезали бесследно. Других переселяли в трудовые лагеря, где использовался рабский труд, или же заставляли воевать на стороне полпотовского режима. Существует множество причин, по которым мои родители могли уйти из леса.

Мне же хочется думать, что родители и бабушка всегда в первую очередь думали обо мне. У пнонгов национальность определяется по материнской линии. Отец был из кхмеров, но, несмотря на это, после ухода родителей моим родным домом стало местечко Мондулкири. Через некоторое время исчезла и бабушка. Я была тогда еще слишком мала, чтобы ее образ сохранился в моей памяти. Испокон веков люди из горного племени чуть что сразу срывались с насиженного места. В таких случаях объяснений от человека никто не требовал, а уж в те неспокойные годы и подавно. Поэтому когда бабушка ушла, никто не мог сказать, куда она направилась. Не думаю, чтобы бабушка меня бросила, скорее всего она решила, что в деревне, среди своих, я буду в большей безопасности. Разве могла она знать, что лес недолго будет моим домом?!

В нашей деревеньке было всего-то десятка два хижин, сгрудившихся на полянке посреди леса. Приземистые, крытые соломой домики были построены из бамбука. Чаще всего в одной большой хижине жило несколько семей. Никакой перегородки между общим спальным местом и кухней не было. Другие семьи жили отдельно. У меня не было родителей, не было семьи, и я спала одна, в гамаке. Я и в самом деле росла какой-то дикаркой. Ночевала то тут то там, ела где придется.

Мой дом был везде и в то же время нигде. Не помню, чтобы кто-то из других детей спал, как я, на деревьях. Я была такая одна. Может, никто не принял меня к себе из-за того, что я была полукровкой — наполовину кхмеркой. А может, я сама так решила — жить одной. В Камбодже сирот полно, и явление это до ужаса обыденное.

Я редко бывала несчастна. Помню только, что очень часто мерзла. В особенно холодные или дождливые ночи старик Таман пускал меня в свой дом. Старик был из чамских кхмеров-мусульман, но жена у него была из пнонгов. Не помню, как ее звали, но она казалась мне красивой: длинные черные волосы, завязанные в узел и заколотые бамбуковой палочкой, высокие скулы и шея в ожерелье из блестящего черного дерева и звериных зубов. Она относилась ко мне по-доброму. Иногда мыла мои длинные волосы, втирая в них золу особых трав, а потом смазывала свиным жиром и расчесывала пальцами, напевая. Жена Тамана носила черный с красным кусок ткани, замысловато перекрученный и обернутый вокруг талии. Некоторые женщины ходили с обнаженной грудью, но жена Тамана прикрывалась.

Таман, как и остальные мужчины, носил набедренную повязку, оставлявшую ягодицы открытыми. За спинами у мужчин висели луки, они украшали себя бусами, а в мочки ушей вставляли большие, цилиндрической формы кусочки дерева.

Дети чаще всего бегали нагишом. Мы играли или все вместе мастерили себе одежку из плотных глянцевых листьев, скрепляя их лианами. Жена Тамана чаще всего ткала, сидя на полу и вытянув ноги, к которым привязывала ткацкий станок.

Зубы у нее были подпилены, как лезвие ножа. У пнонгов девушки, когда становятся женщинами, подпиливают и чернят зубы, но я покинула деревню задолго до того, как подошло время совершить подобный обряд и мне.

Я все искала мать, мне хотелось, чтобы она обняла меня, чтобы целовала и гладила, как жена Тамана своих детей. Я чувствовала себя обделенной — матери были у всех, кроме меня. Мне не с кем было поделиться своими горестями, разве что с деревьями. Они понимающе слушали и едва заметно кивали. В этом мире они были моими единственными друзьями, они да еще луна. Когда приходилось совсем туго, я разговаривала с водопадами; я видела, что вода, которой я поверяла свои тайны, не могла повернуть вспять и предать меня. Даже сейчас, бывает, говорю с деревьями.

Пропитание я добывала сама. Бегала по лесу и ела, что находила: фрукты, дикие овощи, мед… В лесу было полно насекомых — кузнечиков, муравьев… Особенно мне нравились муравьи. Я и сейчас запросто могу найти фрукты и ягоды, знаю, что можно пойти за пчелой — она приведет к меду. И до сих пор помню, что в лесу нужно обязательно смотреть под ноги, где встречаются ядовитые змеи.

Если удавалось поймать какого-нибудь зверька, я относила его жене Тамана. Она готовила мясо под слоем золы — зола сама по себе солоновата. Иногда жена Тамана вялила небольшие кусочки мяса в буйволиных лепешках, смешивала их с горькими травами, рисом и готовила на огне. Когда спустя двадцать пять лет я снова оказалась в деревне, то вновь попробовала это блюдо и до того наелась, что мне стало нехорошо.

Земля в горах мало годилась для выращивания риса, поэтому трудились все вместе, сообща. Чтобы освободить землю под посевы, приходилось выжигать участок леса. Через несколько лет, когда земля истощалась, двигались дальше в поисках пригодной земли. Переходы совершали длительные, особенно долгими они казались мне, маленькому ребенку, — иной раз мы шли несколько дней. У нас не было ни повозок, ни домашнего скота, как у кхмеров, обрабатывавших свои заливные рисовые поля на буйволах, так что все свои пожитки приходилось нести на себе.