Александр Торин

Человек с ружьем

1.

Кажется, этот город стоял и будет стоять неизменным. С улицами Ленина и Первомайской, с рынком у железнодорожной станции — этим провинциальным центром жизни и сплетен. С перроном и вокзальными часами еще от царской власти.

Не город, а так, городок. Угрюмые дома красного кирпича, построенные пленными немцами в конце войны. Дом культуры, этакий местный Парфенон желтого цвета. Кусты шиповника и голубые ели около Горсовета.

А еще он был полон запахов — так всегда бывает в детстве. Рынок дышал солеными огурцами и свежими вениками. Подъезд — фиолетовой сыростью и квашеной капустой. Парикмахерская на Первомайской — сладким одеколоном и приторной пудрой. Новый Год — мандаринами, хлопушками, смолистой елкой и конфетами в подарочных наборах. Книжный магазин — глянцевыми плакатами и дермантиновыми школьными тетрадками.

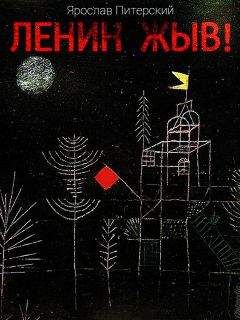

С плакатов на посетителей смотрел Ульянов-Ленин во всех своих ипостасях: от курчавого мальчика-ангелочка Володи, строптивого отрока, заявившего испуганной маме «Мы пойдем другим путем», до изможденного дедушки в картузе рядом с архаичного вида тетенькой. Тетенька напоминала мне нашу дальнюю родственницу, к которой меня бабушка пару раз таскала в гости. У нее в квартире всегда пахло пылью и лекарствами, поэтому в глянцевый запах мелованной бумаги тоненькой струйкой вливался аромат валерианового корня, бумажных цветов и пряного увядания.

2.

Поездки в Москву разрушали размеренную патриархальность. Суета переполненного перрона распластывала меня толстой теткой с корзинами, одуряющими прелой гнилью и селедкой. Очумленное пробуждение происходило в тамбуре — от кислого аромата табака.

— Помни, ты должен вести себя прилично, спрашивать разрешения, говорить пожалуйста, вилку держать в левой руке, нож — в правой, — почти кричит откуда-то из-за чужих спин бабушка. И вот, наконец: — Саша, пора выходить.

Ноги и руки скованы свинцом, прелая корзина вдавила меня в поручни.

Чудом я вырываюсь и… остаюсь один на перроне. Идет мокрый снег. Слева от меня — пути, справа — маленькая свалка, впереди, в тупике, — несколько ржавых коробок-гаражей. Я стою под бетонным столбом уличного фонаря.

Пространство высвечивается конусом падающих снежинок, и я неожиданно вспоминаю будущее. Вернее, это прошлое, потому что я вижу сон. На этой станции я окажусь еще много раз. Рядом построят здание ГАИ, в котором я буду сдавать экзамены по правилам движения. А на этом самом пятачке перед гаражами школьники будут тайком пить пиво, целоваться с девочками и курить сигареты. И я буду одним из них.

3.

В коридоре отчаянно пахло глянцевыми плакатами из книжного магазина. Пачка их занимала старое оцинкованное корыто, в котором соседка кипятила белье. Дедушка Ленин лежал в гробу. Вокруг скорбели революционные матросы. Но мешала примесь чего-то неистребимо жизненного — свежая капуста, мозговая косточка, корень петрушки… Букет этот бесстыдно вытекал из-под двери соседей. Означало это одно: тетя Клава варила щи.

Продавщица канцелярских принадлежностей, плакатов и всяческих учебных пособий, наша соседка по коммуналке тетя Клава, была замужем за дядей Ваней, вернее Иваном Алексеевичем, инженером стройтреста.

— Ну что, школьник, трудно учиться? — она появилась из-за двери, укутанная в сизое облако явно гастрономического свойства — в нем были винегреты, салаты, борщи, наваристые бульоны, каши гречневые и перловые, жаркое домашнее, холодец и заливное. Сама тетя Клава почему-то пахла грудным молоком.

— Не-а, тетя Клава, легко.

— Есть-то хочешь?

— Спасибо, я уже пообедал, благодарю Вас. (Так учила меня отвечать бабушка.)

— Да брось ты эти словечки, щи хлебать будешь? Я только что сварила.

— Спасибо, тетя Клава. Буду.

— Вот и молодец, это я люблю, когда дети кушают. Мой-то, Димка, не жрет ничего, приходится силой впихивать. Сидит, засранец, полный рот набирает, а как отвернусь — он под стол, на газетку выплевывает. На плакаты просто так засмотрелся или хочешь чего?

— Мне задали про Ленина стенгазету выпустить.

— Они бракованные из Москвы пришли, Ленина вверх ногами напечатали. Говорят — выкидывайте, а я сохранила на всякий случай. Бери, сколько надо. Вырежешь, наклеишь. Ленин, он и вверх ногами — Ленин, особливо если его перевернуть.

— Спасибо, тетя Клава, — я прижал к груди глянцевый плакат, пахнущий ладаном и валериановым корнем.

— Приходи вечером с Димкой поиграть.

— Спасибо, приду.

4.

Димка рос рыжеватым амбалом с веснушками. Никто не мог понять, на кого он похож, худощавая соседка из третьей комнаты тетя Галя с язвительными морщинами на щеках утверждала, что Димка — вылитый зам. председателя Горисполкома товарищ Дубовой. И именно по этой причине Ивану Алексеевичу и Клавдии Васильевне в прошлом месяце дали ордер на отдельную квартиру в новой пятиэтажке.

— Вы, Галина Алексеевна, не имеете права так плохо думать о Советской Власти, — возмущалась бабушка.

— Я? Я плохо думаю о Советской власти? — Тетя Галя надувалась и краснела, как рыбка-петух в период спаривания. — У меня муж на фронте погиб! Я в эвакуации в Сибири под открытым небом работала!

— Кушай, Саша, не слушай ее.

— Развели здесь интеллигентность… Над рабочим человеком измываются.

— Сейчас, — бабушка пошла в нашу комнату.

— Я с тобой, — гречневая каша осталась остывать на тарелке.

— Это не твое дело, — бабушка копалась в своей заветной кожаной сумочке, истертой до сухожилий. — Марш на кухню, и чтобы кашу доел.

— Не хочу.

— Как тебе не стыдно! Сестра твоей матери умерла от голода. Я бы все на свете тогда отдала за тарелку гречки, а ты… Вот, нашла.

— Что это?

— Удостоверение блокадника. Пусть она мне попробует хоть одно слово сказать, хабалка.

5.

У Димки в картонной коробке лежали изумительные игрушки. Немецкая пожарная машина красного цвета. Волчок с лошадками, испускающими огненные искры. Самострел — добротный, с крючком из прочной стали и упругой резины белого цвета — мечта дворовых мальчишек.

Этот пацан с рыжими веснушками был добр и общителен. Однажды он подарил мне моток заветной самострельной резины. Брат тети Клавы работал на районной фабрике игрушек, и резины этой у них было завались.

Потом Димка подрос и превратился в обычного любителя портвейна и папирос «Дымок».

Одна из девятиэтажек, построенная дядей Ваней в середине семидесятых, начала оседать. Назначили правительственную комиссию, обнаружили хищения, и Ивана Васильевича посадили на пять лет.

Помню, как тетя Клава приезжала к нам в коммуналку в гости, показывала бабушке письма, отправленные в ЦК КПСС, о чем-то советовалась.

А мы с Димкой часто ловили рыбу. В заливчике канала им. Москвы в те годы неплохо клевали окуньки с полосатой спинкой.

Я заканчивал десятый класс и думал о будущем — выпускных экзаменах и институте. Димка переходил в восьмой и был озабочен девушками.

— Вот если бы была война, — он мечтательно забрасывал удочку. — И наши заняли бы немецкий городок. Уж я бы этим фашисткам показал, я бы их всюду прижимал. В лифте, на улицах, в окопах. Уй, что бы я с ними делал…

Через три года Димку призвали. В Афганистан.

Отец его уже умер в заключении от воспаления легких. Тетя Клава все продолжала писать ходатайства в ЦК. Только с просьбой об увеличении пенсии.

Накануне отправки в Ташкент Димка ночевал у нас дома.

— А чего, послужу, — бодрился он. — Не всем же умными быть, кому-то надо и родину защищать. А это, кстати, тебе, на память. Помнишь, как мы вместе играли?

Под стеклянным колпаком прыгали наездники. Кремень стерся, лишь изредка из-под копыт игрушечных лошадей высекались тусклые искорки.

Дима вернулся домой в запаянном гробу. Я не увидел его мертвым.

6.

Смерти я боялся.

Смерть была чем-то неприятным и пугающим — вроде Александра Валериановича, высокого, бледного старика со слезящимися глазами из нашей огромной многосемейной квартиры. Во дворе его побаивались, считая немного сумасшедшим и даже колдуном.

Он подчас бывал пьян, — в пенсионные дни. В отличие от шумных, рвущих рубаху на груди соседей, он, как правило, пил где-то один, потом добирался до скамейки, стоящей около подъезда, и дремал на ней, как крокодил, греющийся на коряге, изредка приоткрывая глаза.

Помню, как соседские мальчишки начали его дразнить. Старик на малышню не реагировал, только время от времени просыпался и строил страшные рожи.

— Пьяница, просыпайся! — Расходились дворовые бузотеры. Полетели комья земли.

— Ну все, терпение мое лопнуло! — взревел старик и неожиданно проворным движением вскочил со скамейки. Росту в нем было под два метра, и худая фигура в старом распахнувшемся от резкого движения пальто вызвала суеверный ужас.