Ох, я его взаправду хотела; его исстрадавшееся сердце, его ребра-ножи, его веки, из-под которых сочился ослепительно-синий свет… Я так сильно его хотела, что мне показалось: ЭТОГО никогда не будет, ничем не закончится эта любовь, звучавшая в номере вслух, как песня. И я жутко удивилась, обнаружив, что тело мое в свой звездный час дезертировало — хлопнуло дверью и в бешенстве сбежало домой. То, что было простором, скрутилось в канат — а канат сплелся с моими кишками и зачалился за мое сердце, прочно зачалился, намертво. Я выплевывала даже мысли о своем англичанине — с такой яростью, что боялась вывернуться наизнанку, там, на вышитом покрывале, в тесном уголке заграничного отеля, который навечно остался Ирландией.

И после этих бескровных родов мои клетки научили меня забывать его, каждый день понемножку, а глаза мои отказывали мне в слезах, а моя матка оставалась спокойной и тактичной. — Сука, — сказала я и послала к черту политические принципы вместе с воспоминаниями о его голосе и о его абсолютной и непреодолимой правильности, которой я по сути вообще не была нужна.

* * *

Фрэнк что-то притих. Ноль шуток, Фрэнк? Ноль шуток.

Раз такое дело, мы начинаем трепаться о фильмах, которые когда-нибудь сделаем. Маркус думает снять комедию о Северной Ирландии — комедию, потому что это единственный способ не облажаться с этой темой — а может, фальшивый документально-садистский фильм с одной подлинной документальной сценой: чтобы уесть снобов. Я собираюсь снять кантри-ирландский триллер. О любви. О любви?

— Гомосексуальный «фильм-дорога», в стиле «кантри-энд-вестерн». Место действия — Киннегэд.

— С гомиками в Киннегэде туго.

— С дорогами в Киннегэде туго.

— Это вы плохо смотрели. Начинается фильм с трупа в автомобильном багажнике.

— Это и есть любовь? — спрашивает Фрэнк.

— Если тебя такая любовь устраивает — да. Начинается с трупа в автомобильном багажнике. Титры. Нет, ретроспекция. Один певец, работающий в стиле «кантри-энд-вестерн», снимает в баре парнишку совершенно заурядной внешности, этакого волчонка. Секса — немерено. Психопатический такой секс. Он селит его в своей квартире в Дублине, рояль там белый, ковбойская шляпа-ведро — тоже белая, спальня белая с овчинами вместо ковров, а однажды приходит домой — такой распаленный, взволнованный, слегка страдающий, в рассуждении заняться сексом — а на постели тело. И ладно бы просто неизвестное тело — а оно вдобавок мертвое. Ну, он садится на кровать и сидит, как пень. Потом протягивает руку и развязывает покойнику шнурок на ботинке, а тот его молодой дружок сидит в соседней комнате и подбирает мелодию на белом рояле.

— Не оставь своего мужчину в беде.

— Затемнение — и шоссе. Белый «бимер». Нет, красный «тандерберд». Нет, машина должна быть белая, и едут они под песню, которая звучит по радио.

— Не оставь своего мужчину в беде.

— Затемнение. Вид на машину сзади. Из багажника что-то капает. Из багажника капает кровь, потому что в багажнике труп, и кровь льется в багажник.

— И?

— И этот самый труп у них в багажнике.

— И?

— Ну, и они не знают, что делать. Просто едут, куда глаза глядят, под радиомузыку. Из багажника течет.

— Не тяни резину, — говорит Маркус.

— Тогда ты мне расскажи, — говорю я. Говорю вполне серьезно.

— Ладно, — говорит Маркус. — Они останавливаются пообедать.

— По-обе-дать?

— Это кино. Они останавливаются пообедать.

— Нет!

— Да, — говорит Маркус. — Останавливаются пообедать. В такой гостинице на главной улице, которая вообще-то всего лишь пропахший капустой жилой дом, и на раздаче работает надломленная жизнью женщина, похожая на его мать.

— А снаружи, — говорю я, — кровь все еще капает из багажника. Капает на пластиковый стаканчик в канаве.

На какое-то время мы задумываемся над этой сценой.

— Молодая девушка, — говорит Фрэнк, — официантка, волосы немытые, такая… невостребованная и сексапильная в стиле кантри…

— Можешь не продолжать. Малолетка.

— Не такая уж малолетка. Она приносит картошку и УЗ-НА-ET певца. Смотрит на него, а он смотрит на нее — и она ПОНИМАЕТ.

Мы замолкаем. Многовато неувязок. Маркус говорит:

— Он выбегает за дверь.

— Да, — говорит Фрэнк, — а когда он заглядывает в окно, псих все еще внутри, отсчитывает деньги из своей пачки, этак по-ковбойски, шутит с девушкой. Причем это деньги мертвеца.

— Тут я не уверена, — говорю я.

— Ладно, замяли, — говорит Фрэнк. — Кадр лежачей камерой: машина уносится вдаль, и мы видим пластиковый стаканчик в канаве. Затемнение. Девушка машет, вся трогательно-трагическая, потом опускает взгляд и видит стаканчик.

— И?

— Это не мой фильм.

— Да ладно тебе, Фрэнк, — говорю я. — В багажнике труп.

— Девушка видит стаканчик.

— Короче, они едут по шоссе, — говорит Маркус. — И встречают на своем пути препятствие. Застревают в стаде коров. Годится?

— Нет, не годится, — говорит Фрэнк.

— Серьезно, коровы чуют запах крови и пугаются. Они лезут на капот, и тут еще собака — багажник облаивает. И еще фермер.

— Ой, не знаю, — говорит Фрэнк.

— Псих вконец теряется, дает задний ход и давит собаку? Да?

— Нет! — говорит Фрэнк. — Девушка видит стаканчик.

И только тут до нас доходит. Фрэнк влюблен. И теперь все, что может закончиться, его не устраивает.

— Я раз брал интервью у мужика, — говорит Маркус, — который чуть не утонул из-за стада коров. Они как ломанулись с кормы парома…

Но Фрэнк влюблен — против него не попрешь. Маркус смотрит на меня поверх столешницы. Дело серьезное. Кто она? Прежде Фрэнк всегда выходил сухим из воды.

Потому что женщины Фрэнку нравятся. Ему нравятся их волосы и их руки, нравится, что они говорят интереснее мужчин. Ему нравится, как они заявляют ему «Пшел на ХРЕН». Когда они молоды, ему нравятся их груди, когда постарше — украшения. Он упивается их сложными характерами и даже вероломством. Ну а женщинам Фрэнк тоже нравится. Он нравится им в постели, поскольку он откладывает введение на столько, на сколько советуют умные люди — правда, для некоторых дам это слишком медленно и поздно. Ну и жена у него есть, разумеется.

Но Фрэнк всегда был осторожен. Он постоянно твердил, что женские тела усеяны коварными дырками. Когда тебе уже невмоготу терпеть, они захватывают тебя и держат, и когда ты вновь опускаешь свой член на простыню, ты сам и все твое остается внутри. ТАМ. Я ему сказала, что женское тело выматывает нервы еще почище, когда сама в нем обитаешь. Он мне не поверил. А теперь все покатилось под откос — и его трусоватое здравомыслие, и все остальное.

* * *

Отец утверждал, будто знает секрет счастья. Говорил, что от счастья лучше держаться подальше. Ему-то почем знать? От него в комнате остался только один огрызок — все остальное мертво или не здесь.

Кусок моего отца, сидящий на нижнем этаже, хитер, как черт. Его рабочий глаз прижмурен, а мертвый — налит яростью. Он знает, как остаться в живых, он собаку съел на мести. Он говорит: «Учитель, который драл меня за ухо, мертв, да и ухо мертво». Он говорит: «Я покупал этот дом двадцать пять лет. Банкир умер, деньги иссохли, дом полумертв — как и я. Но лишь наполовину».

У матери тоже есть свои мелкие злодейства. Она наливает ему чай, она оставляет телевизор включенным на полную катушку. Иногда застигает его за попытками нажимать на кнопки палкой и тогда отбирает у него палку со словами: «Разобьешь кинескоп — весь ящик взорвется».

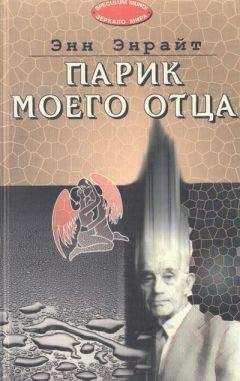

Это неправда, что мать не любит отца. С какой любовью и терпением она ухаживает за его париком. Могла бы уже сто лет назад его выбросить — но нет. Скривившись, она надела резиновые перчатки, содрала парик с его головы и швырнула в стиральную машину. Мне нравится воображать, как он там кружится в компании ее трусиков и лифчиков, точно крыса в вихре вальса, но для таких извращений моя мать слишком хороший человек. Парик был выстиран отдельно. Сначала она замочила его в дезинфекционной жидкости, чтобы прикончить наверняка. Основная стирка производилась с целой пачкой биопорошка. Вместо умягчителя она добавила бальзам-кондиционер для волос — вот какая она предусмотрительная и добрая.

Парик был вывешен на веревке, где впитывал в себя солнечные лучи и изводил кошку. К концу дня его было не узнать. Правда, он немножко сел — но, к счастью, с головой отца произошло то же самое.

Теперь по утрам, повернувшись спиной к черепу моего отца, она причесывает парик. Энергично водит туда-сюда щетинной щеткой, потом оборачивается и коронует отца — одним изящным жестом. Одергивает парик сзади и еще раз — обеими руками, симметрично — по бокам. Все это делается в молчании. Они оба смотрят в пространство; правда, иногда отец неотрывно пялится на нее своим мертвым глазом. Она никогда не произносит запретных слов (лысый, детский чепчик, парик). В их возрасте это должно быть получше секса.