«Привыкнуть к разлуке? К какой разлуке?» — не поняв, спросил я.

«В один прекрасный день мы больше не будем вместе», — поправил ее мужчина.

Молодая женщина села на корточки перед каталкой и положила голову отцу на колени. При этом она не отрывала от меня глаз.

«Не грусти, — добавила она, — в такую минуту преступно быть грустным. Нельзя жалеть о расставаниях. Жалеть нужно только о том, что ты не доделал в настоящем. О том, что пока еще не поздно исправить. О том, чтобы не было поздно».

Она взяла мою руку в свою и сложила мои пальцы в кулак, потом отпустила меня и отошла, как волна, которая отхлынула прочь, оставив чистым песчаный берег. Я долго провожал ее взглядом, не в силах вымолвить ни слова. Молодая женщина вложила мне в руку свернутый листок, который она вырвала из записной книжки. Там было стихотворение, написанное от руки. Она сочинила его совсем недавно, в то время, пока я на нее смотрел. Вот оно:

Ты уходишь, медленно тает твой

силуэт между черных стволов

Поднимается ветер

Вянут сны, набухшие от слез, а ты

Уходишь

Небо смеется в твоих глазах,

последний раз

В твоих глазах улыбается небо

Твои шаги вздымают горсть

опавших обещаний,

Как ворох листьев

Земля — ничто

Под ними нет земли

Земля — огромная

Отверстая могила».

Стоя перед пустой кассой, Годзилла покупает билеты на себя и на меня. «Там же никого нет», — говорю я, шмыгая носом от холода. Годзилла протягивает деньги в окошко кассы и достает оттуда билет.

«Эй, я же сказал, что нас двое! — возмущается он. — Или вы не заметили?»

От кассы он тащит меня на балюстраду, по которой я однажды гулял, к поезду. Вагончики дергаются, трогаются рывками, их трясет и покачивает. Мы идем вдоль ряда расписных вагончиков, вдоль защитного парапета, который отделяет нас от рельсов и механизмов адской железной дороги. Вот наш вагончик, он ждет нас. Он красного цвета, отделан какими-то барельефами и мудреными орнаментами, пластиковой лепниной и накладками под деревянную резьбу прошлых веков и покрыт странными натеками, как в пещере, а посреди всего этого торчит голова чудовища, скалящего зубы.

Мы устраиваемся на сиденьях. Годзилла защелкивает перекладину безопасности, которая прижимает нас к креслам, и выбрасывает билет. Обратной дороги нет. Несколько секунд ожидания, и мы едем.

Звучит детский хор. Он поет «Песни об умерших детях» Малера.

Перед самым нашим носом стремительно распахиваются двери и захлопываются сразу вслед за нами. Мы въезжаем в затененный, сумеречный коридор. На стене болтается старый подвешенный скелет. Неожиданно над нашими головами со всех сторон, как эхо в бездонном подвале, раздается сардонический смех. Годзилла не шелохнется. Запись?

Дальше мы въезжаем лицом в паутину, которая виснет на нас. Потом нам навстречу открываются гробы, из гробов встают покойники, окоченевшие и негнущиеся, с застывшими гримасами на лицах. А некоторые из них еще попутно корчат рожи.

Вот на нашем пути встречается процессия вампиров. У них худые, скрюченные руки. Вампиры иссиня-бледные и дрожат. Миновав вампиров, мы выезжаем на рельсы, которые выносят нас вверх на следующий уровень. Под сиденьем раздается скрежет колес. Из динамиков по бокам то и дело с треском вылетают обрывки мрачных мелодий. Как будто кто-то пытается прокашляться и спеть, отхаркивая мокроту. Нотки оборванных струн арфы пробиваются сквозь эту хрипоту, как капли мутной отравы. Микстура.

А вот и камера пыток. Обнаженный по пояс палач, на нем кожаный фартук в пятнах от кровяных брызг — все как полагается. Он смотрит, как мы проезжаем. В следующей комнате (клацанье дверей и жужжанье механического мотора) на полу корчится чье-то тело: это малыш с плюшевым мишкой в руках.

Проезжая, мы задеваем его, касаясь его кожи. Его глазницы пусты, протерты кулачками до дыр.

Я судорожно сглатываю.

Дальше — больничная палата или процедурная. Пациент без обеих рук, привязанный ремнями к кровати, умоляет о чем-то, пытаясь закричать, но понять его невозможно. Следующая комната вся прошита лазерными лучами — стробоскопические молнии охраняют ее. В ней отчаянно кричит мужчина, ревет, как загнанный зверь, не то от нестерпимой боли, не то зовет на помощь. Я поворачиваюсь к Годзилле, но не вижу его.

Струи пара и кислотного тумана заполняют все окружающее пространство. Воздух пропитан горечью. Из тумана нам навстречу всплывают изможденные скорченные фигуры, у них искаженные болью лица, они беспомощно тянут к нам свои хрупкие руки, а точнее, то, что от рук осталось. В их тела со всех сторон впиваются железные крючья, которые мешают им дотянуться до нас.

Следующая дверь — зал ожидания. Кто-то плачет, кто-то листает журнал. Вдруг раздаются крики. Один мужчина убит горем, подавлен. Он еле держится на ногах, как в случае получения рокового известия, его шатает. Друг пытается ободрить его, утешить. Остальные вокруг лишь молча опускают головы. Никогда еще мое сердце так не сжималось от скорби, как при виде этого печального зрелища.

Мы погружаемся в полную темноту.

Прямо над нами всплывают какие-то фигуры, словно вырванные из темноты. Их лица, иссиня-бледные, как у мертвецов, залиты слезами, щеки блестят от влаги. Они тихо стонут, заламывая руки, иногда вскрикивают. Это маленькие девочки, они умоляют кого-то, стоя на коленях.

Проплывает стол с хирургическими инструментами. Или это орудия пыток? Окровавленные бинты, опрокинутые склянки.

Музыка сменяется гулом не то цеха большого завода, не то реактивного двигателя. Этот звук парализует меня.

Следующая комната совершенно пустая, с голыми стенами. Неожиданно в стенах разверзаются бездны, где кружатся вихревые воронки, засасывая со свистом воздух. По комнате кружится в танце одинокая пара. У мужчины отсутствует рот. Женщина неподвижна в его объятиях, как тряпичная кукла. Я не хочу, чтобы она поворачивалась лицом ко мне, я не хочу встретиться с ней взглядом. Я не хочу знать, кто это.

Затем мы проезжаем холл, полный мертвых тел, одни тела лишены рук, другие без ног, без голов. Часть тел изуродована взрывной волной. По стенам разбрызганы мозги. Складывается впечатление, будто здесь только что прогремел взрыв. Прямо в гуще толпы. Торсы разорваны вдоль и поперек, открывая взору все внутренности. Головы свисают с плеч на самых неестественных переплетениях вывернутых мускул, сухожилий и раздробленных костей. Все это покрыто красной кровавой смесью с черными сгустками. Глаза всех трупов выпучены от нечеловеческой боли, рты разрывает прерванный крик. Бегающие пучки света, пересекаясь, на мгновения выхватывают из темноты их застывшие взгляды, полные невыносимого горя.

Наконец, вагончик идет на спуск. Мы съезжаем с горки в непроницаемой темноте. Я готов к тому, что меня сейчас начнут щупать, что невидимые губы коснутся моего уха и кто-то шепотом поведает мне ужасные тайны. Но ничего не происходит. Раздается только пронзительный скрежет, и в воздухе появляется едва уловимый запах копоти или гари.

Что-то покидает меня.

Я чувствую, как меня тянет к выходу, как будто засасывает невидимый гигантский пылесос, я не в состоянии даже пошевельнуться, моя воля полностью парализована. Я могу лишь наблюдать за тем, что происходит, словно со стороны. Я могу только отдаться несущему меня потоку, совершенно подчинившись неведомой силе.

И вдруг меня ослепляет ярчайшая белизна. Наш вагончик с силой врезается в последние двери, они распахиваются, и мы вылетаем наружу в море света — на свет Божий. Блеск солнечного дня такой яркий, что я невольно пытаюсь защитить лицо, и так и сижу, прикрыв глаза руками, пока наш вагончик не останавливается окончательно и планка безопасности не отскакивает, отпуская нас, а механический голос не сообщает, что развлечение окончено, и просит нас освободить места.

Я растираю виски и поворачиваю голову налево.

Годзиллы рядом со мной нет.

Я вылезаю из вагончика. На балюстраде кроме меня по-прежнему никого.

Я оборачиваюсь.

Поезд снова трогается, устремляясь в жерло аттракциона ужасов. Поезд абсолютно пустой. Годзилла как сквозь землю провалился.

Я приставляю руку козырьком ко лбу, чтобы защитить глаза от яркого солнечного света.

Я стою один-одинешенек неизвестно где среди бела дня.

Парка каруселей как не бывало. За моей спиной только поезд ужасов со своими вагончиками кружится сам по себе в чистом поле. Передо мной раскинулась изрытая ямами равнина, усеянная мусором, — сломанными садовыми лежаками, обломками килей и стрингеров, остовами сгоревших легковушек.

А чуть дальше, за клочьями утреннего тумана, насколько хватает глаз, четко вырисовывается город с небоскребами и всем-всем-всем, искрящийся на солнце. Я еще раз поворачиваюсь вокруг собственной оси, чтобы осмотреться. Но я уже знаю, что бесполезно кричать, звать на помощь. Теплый бриз нежно веет над опустошенной равниной.

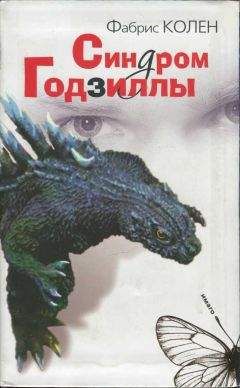

![Фабрис Колен - КОЛЕН Ф. По вашему желанию. Возмездие[]](https://cdn.my-library.info/books/75333/75333.jpg)