Графиня изобличила графа. Она застала его с воспитательницей в охотничьем домике. Графиня тотчас же уволила воспитательницу.

Барышня присылала из дальних краев слезливые письма. Но граф их не получал. У графини была куда более щедрая рука, чем у него. Этой белой ручке был подвластен и письмоносец. Впрочем, графа это не печалило. Право же, эту мадемуазель Аннету он водил в лес не за тем, чтобы увеличить число своих корреспондентов. Но графа весьма печалило то обстоятельство, что графиня влияла на сыновей и теперь оба великовозрастных гимназиста смотрели на своего папашу с молчаливой насмешкой.

— А папенька-то, оказывается, шалун! Ха-ха, ха-ха!

Граф потребовал от жены объяснений.

— Как далеко, милостивая государыня, вы еще намерены зайти в раздувании этого, я бы даже не сказал, проступка?

Графиня отвечала, поджимая губы так, что рот становился величиною с пуговицу:

— Верность — это нечто еще более чувствительное, чем мои бриллиантовые часики. Следовало бы вам это знать, сударь. — Она прикоснулась тонким белым указательным пальцем к крохотным изящным часикам на запястье.

— Если не ошибаюсь, я-то вам и подарил эти часики, — сказал граф, уставившись на портрет усатого предка своей супруги. — И насколько помнится, именно я позаботился о том, чтобы все наследство и состояние ваших предков было сохранено и, с позволения сказать, приведено в известный порядок. Посему я просил бы вас…

Глаза графини увлажнились.

— На вашем месте, ваше сиятельство, я постыдилась бы смешивать любовь и деловые вопросы.

На этом разговор закончился. Граф не стыдился своего маневра. Он снова стал полноценным членом семьи в своем замке. Его камердинер Иозеф, тощий призрак с острой бородкой, даже разведал, как именно удалось графине выследить своего неверного мужа.

— Так это был мальчишка?

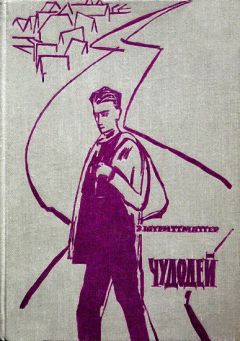

— Мальчишка, ваше сиятельство, но всамделишный чудодей.

— И в моей деревне…

— Имеет широкую практику, кожаное кресло, библиотеку, лекарства со всего света.

Граф сопел, стоя в халате перед зеркалом. Чтобы придать своим словам большую решительность, он даже сорвал повязку, которая прижимала его усики.

— Выкурить! Немедленно!

Призрак изогнулся в поклоне. Он доверительно наклонился к уху графа.

— Мальчишке покровительствует милостивая госпожа. Осмелюсь доложить вашему сиятельству…

— Пусть милостивая госпожа покровительствует церковным делам — мирскими ведаю я.

— Прошу прощения, ваше сиятельство, что осмеливаюсь обратить ваше внимание на то, что этот случай некоторым образом промежуточный. Говорят, на этом мальчике, простите за смелость, почиет божья благодать.

Граф рассматривал в зеркале свои плотно приглаженные к губе усы.

— Божья благодать? Ну что ж, тогда пусть им займется жандарм. Все!

Густав разорил приемную чудодея. Он тяжело вздыхал при этом. Книжная полка, на которой стояли два медицинских справочника, затем подарок учителя Клюглера, книжка «Психология лиц, страдающих недержанием мочи» и семейная библия остались на месте. В конце-то концов, нельзя же запретить иметь в доме несколько книжек! Полочку для мазей Густав сделал в уборной, на случай обыска.

— Святых последних дней будут преследовать, сказано в писании, — говорила Лена, погруженная в сосредоточенное раздумье.

Станислаус копался в огороде, сеял, полол и все время упорно думал. Вот ведь Иисус тоже мог своим взглядом исцелять больных, увечных и грешников. А его арестовали и распяли на кресте. Неужто теперь и его, Станислауса Бюднера, арестуют и распнут? Он поглядел на цветущие маки, и его пробрало легкой дрожью. Бабочка-лимонница порхала вокруг маков, пылающих, как солнце на закате.

— Эй, скажи-ка своей королеве, что мне плохо живется.

Порыв ветра пробежал по траве и цветам, наклонил мак вместе с сидевшей на нем бабочкой.

— Я передам твое послание, юный Бюднер.

— Как ты думаешь, мой желтый вестник, Хорнкнопф собирается меня распять?

— Ни добром, ни злом не сковать взгляда. Если выколете мне глаза, я буду видеть руками.

Лимонница давно уже пролетела над ветками старой сливы в сторону клеверного поля тетки Шульте, а Станислаус все еще раздумывал над этими словами. Он произнес их про себя, поскреб землю и повторил их снова. Папаша Густав неслышно подошел к нему. Заметив отца, Станислаус начал напевать эти слова и жужжать им в тон: «Выколите мне глаза, ззумм, зузуммм, я буду, зумм-зумм, видеть руками, ззумм-ззумм». Никто не должен знать, что Станислаус, который уже принял первое причастие и закончил школу, разговаривает с бабочками.

Прошло несколько дней, и Станислаус позабыл о жандарме и о своем страхе быть распятым. Он затеял игру с растениями, так же как раньше играл с птицами. В саду все буйно росло и зацветало. Воображение мальчика было возбуждено. В каждое гнездо раннего картофеля он сажал по две горошины сладкого гороха. Ботва раннего картофеля стремительно росла, и горошины высовывали зеленые носы из темной земли, тянулись вверх и оглядывались по сторонам, как мотыльки, выползающие из коконов. Они вытягивали гибкие нитяные лапки, изгибали их и помахивали ими. Они все тянулись и тянулись вверх, и Станислаусу представлялось, что они становятся на носки. А вот они уже поворачиваются и так и этак и кружатся, и перед Станислаусом на грядке гороха разыгрывается великолепное зрелище — празднество нежно-зеленых гороховых плясуний. В глазах мальчика стебельки кружились сначала медленно и осторожно, потом все быстрее и быстрее, и вот уже все слилось в изящную и пылкую пляску. Он видел, как тоненькие зеленые ниточки-ручонки хватаются за водянисто-зеленые стебли картофельной ботвы, как, изгибаясь, подымаются весенние плясуньи и обвивают своих возлюбленных. Щедрая радость переполняла Станислауса. Он пел и бормотал, свистел и вскрикивал и никак не мог до конца излить свою радость.

Густав поглядел на стебли сахарного гороха, вьющиеся в картофельной ботве, — два урожая с одной грядки. Новое чудо в его доме! Он поскреб затылок.

— Какая жалость, что такое благословенное дитя должно закапывать свои чудеса в землю!

А жандарм разыскивал свой палаш. Дома его не оказалось. Куда только он задевался? Это… это может ему дорого обойтись, еще уволят, чего доброго. На третий день он стал подумывать, не посоветоваться ли со Станислаусом. Но это не годилось: граф мог узнать, что он прибегал к услугам того самого мальчишки, которого обязан был «выкурить». Правда, граф не являлся его начальником. Но жандармский капитан был частым гостем в замке, непременным участником графских охот. Стоит графу сказать словечко, и жандармский кивер свалится с головы Хорнкнопфа, как переспелая слива.

Господин обер-вахмистр провел две очень тревожные ночи. Но его жена некогда служила буфетчицей в трактирах. Она-то знала, в каких именно местах могут господа жандармы забыть порой свое казенное оружие. Жена Хорнкнопфа села на велосипед и отправилась в путь.

В первом трактире:

— Здравствуйте, я жена обер-вахмистра. Вероятно, вы меня знаете. Скажите, пожалуйста, мой муж не оставил у вас случайно свое оружие?

— Что вы, госпожа обер-вахмистерша, да случись такое, оружие давно было бы у вас, ведь мы считаем вашего супруга, господина жандарма, нашим другом!

Во втором трактире:

— Мы не стали бы даже руки пачкать, притрагиваясь к полицейской сабле.

В третьем трактире:

— Да, да, совершенно правильно, палаш. Он, видно, выпал и лежал там, где стоял велосипед господина вахмистра. Он тогда все не мог сесть на велосипед, потому что был… да, потому что было темно! Да, да, палаш тогда здесь валялся. Ребятишки поиграли им. Клинок, кажется, немного заржавел. Я тогда подобрал его и спрятал. Так что палаш в полном порядке, только слегка затупился. Ребята рубили крапиву в саду.

Хозяин вытащил из-под прилавка палаш. При этом он опрокинул бутылку «медвежьей наливки». Его неловкость была явно нарочитой. Бах-трах! Бутыль с «медвежьей наливкой» раскололась о край стойки.

— Ничего, кроме убытков, не принес этот проклятый па… тьфу черт!.. парадный обед садоводов на прошлой неделе. — Трактирщик нагнулся к стойке и стал схлебывать разлившуюся наливку. Супруга жандарма улыбнулась, хлопнула трактирщика по плечу и взглянула на него ласково, именно так, как некогда глядела на всех мужчин.

— Мой муж возместит вам убытки.

— Он, конечно, того… конечно, беспокоился насчет своего палаша, — проворчал трактирщик.

Жена обер-вахмистра кивнула. Она завернула палаш сначала в газеты, а затем в скатерть, которую захватила из дому. Сверток походил на хорошо упакованную копченую колбасу.

В тот день, когда жандарм вторично пришел к Бюднерам, чтобы покончить с неприятным делом о запрещенном чудодействе, он всем своим видом, казалось, выражал глубокое облегчение. Он ни словом не упомянул о злоключениях своего палаша. Осмотрев большую комнату Бюднеров, жандарм убедился, что приемной чудодея больше не существует.