— Позвольте, я донесу пирог до вашей тележки, госпожа Паттина.

— Вы так любезны, господин Фриц!

— А как здоровье фрейлейн? Надеюсь, ваша дочь уже оправилась от бледной немочи?

— Благодарю, господин Фриц, ей, слава богу, лучше. — И госпожа Паттина совала Фрицу в карман тридцать пфеннигов.

Станислаус тоже снимал с листов пироги клиенток. Но он делал это молча, только глаза его дружелюбно светились. Ему не давали чаевых. Клиентки привыкли к Фрицу и к его нагловатой вежливости. Они не ценили скромного Станислауса.

— Он так смотрит, так смотрит, точно насквозь, совсем насквозь вас видит. Невольно думаешь, а чистое ли на тебе белье, — говорила госпожа Паттина.

— Он же из деревни.

— Настоящий зевака.

У Фрица Латте были и другие источники доходов. Он носил хлеб мясникам и при этом выменивал у тамошних учеников бракованные пирожки на бракованную колбасу. В корзинке у его постели всегда был небольшой запас пахучих сосисок.

И Станислаусу приходилось носить хлеб мясникам. Он добросовестно сдавал все, что полагалось, но получал за это только «спасибо».

— Ты еще, как говорится, зеленый, — дразнил его Фриц. — Давай условимся: ты будешь каждую субботу так чистить мой костюм, чтобы дамы не могли уже за десять метров догадаться, что я пекарь, а я зато научу тебя, как добывать колбасу.

Станислаус, жуя, отрицательно покачал головой. Он вовсе не собирался наниматься в слуги к Фрицу, уж лучше есть дешевую ливерную колбасу.

Фриц щелкнул себя по лбу.

— Ты, видать, настоящий верблюд!

— Да, но не верховой… — сказал Станислаус. — Только что наездник шлепнулся.

Лишь на улице Латте сообразил, что это о нем Станислаус сказал: «наездник шлепнулся».

— Этот франт Фриц еще добегается со своими девчонками до того, что сделает какой-нибудь ребенка, — сказала Софи и намазала ливер, оставленный Фрицем, на пирожок Станислауса. — Вот из тебя, парень, еще будет толк. На, закусывай.

В пекарне стрекотали сверчки. Софи убирала посуду. Станислаус очень устал. Он опустил голову на стол.

— Поют сверчки, соловьи запечные — значит, к дождю. — Софи пила ячменный кофе прямо из кофейника.

Станислаус вскинул голову:

— Что? Где?

— Дождь, дождь, говорю! Запечные соловьи все поют и поют.

— Так они же каждый вечер поют. А ведь не каждое утро дождь идет.

— Но сегодня у меня спина зудит и чешется. Это значит — дождь будет. — Софи терлась спиной о дверной косяк. — Ну словно у меня тараканы под сорочкой! Ты бы посмотрел, пощупал, что там у меня.

Станислаус испугался, представив себе, каково ощупывать жирную спину Софи.

— Тараканы под сорочкой? Нет, Софи, такое не бывает.

— Но вот же все чешется и чешется.

— Это кровь такая, Софи. От этого мой отец жевал чай для очищения крови, когда мы еще с ним занимались чудодейством.

— Чай? Какой чай? Как это можно чаем расчесывать спину?

Софи продолжала яростно тереться о косяк.

— Этот чай очистит тебя, Софи. Спокойной ночи!

Станислаус лежал в холодной каморке учеников. И словно кто-то скреб его сердце маленьким напильником; его томила тоска по дому, по лугам, по бабочкам над полевыми кашками. Когда отец привез его в это мучное гнездо, было заключено соглашение, что Станислаус на целый год останется в городе и не посмеет показываться в Визендорфе. Хозяин ссылался на свой опыт. Необходимо, чтобы обыкновенный человек, в жилах которого еще не было крови пекаря, привык к муке, тесту и жаре, чтобы мучная пыль проникла в его кровь.

Однажды в воскресенье Станислаус забрался на чердак, где хранились мешки с мукой. Он искал мышиные норы. От скуки ему захотелось приручить мышь. Так, чтобы она садилась на задние лапки и ела у него из рук. Может быть, удастся ее даже обучить по команде пищать — «фи-и». Он ее спрашивал бы: «А скажи-ка, что у Фрица Латте в голове?» — «Фи-и!»

Станислаус действительно нашел мышиное гнездо, но мышата были еще совсем крохотные. Он продолжал поиски и нашел под балкой пыльный колпак пекаря и несколько свернутых фартуков. Кто знает, какой подмастерье запрятал здесь свои пожитки. Может, хозяин выгнал его, а вещи так и остались на чердаке. Под фартуками лежало несколько книжечек. На обложках были ярко размалеванные картинки. Одна из них изображала мужчину и девушку. На девушке было платье с большим вырезом, из него торчали кирпично-красные груди. А мужчина в черном костюме нагибался к девушке. Под картинкой Станислаус прочел: «Когда набухают почки». Но он не видел никаких почек на картинке. И в книжке ничего не говорилось про садоводство.

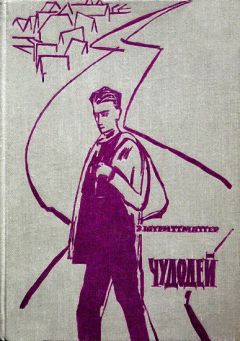

Одну из книжек Станислаус разглядывал особенно долго. На обложке был изображен человек в белом халате. На голове у него красовался индийский тюрбан, а лицо было коричневое, как кофе. Из глаз этого человека вылетали огненные лучи. Они устремлялись в полуоткрытые глаза молодой красивой девушки, очень сонной. Внизу было написано: «Искусство гипноза». Все воскресенье Станислаус просидел на мешке муки, читая эту книгу.

Иной день таскали муку. Ученики носили ее с чердака в творильни. Станислаус кряхтел под тяжелыми мешками.

— Привыкнешь. У пекаря ноги постепенно приспособляются. — Фриц Латте показал на свои кривые, изогнутые колесом ноги. — Вон, мои уже привыкли, я могу просунуть между ними мешок, не раздвигая пяток.

Но Станислаус все-таки стонал.

— Чем площе будут ступни, тем легче стоять, когда месишь и у печки возишься. — Хозяин указал пальцем, облепленным тестом, на свои ступни. Они распластались на полу пекарни, как два куска масла.

Мука становилась тестом, тесто — хлебом и пирогами. К вечеру и пекарня и булочная пустели. Новую муку нужно было превращать в тесто, новое тесто — в хлеб и пироги. Радость садовника, которую приносят ему цветы и кустарники, длится целый год, а порой и дольше, а той радости, которую доставляют пекарю его создания, хватает на один день, на несколько часов. Узорные коржики, румяные булочки и рогалики переходят с листов на прилавок, оттуда в корзинки и сумки хозяек, потом на столы, за которыми едят люди. Все это разжевывают в бесформенные комья и смывают глотками кофе в глубины желудков. Как скучна была Станислаусу эта жизнь! И как хорошо получилось, что в руки ему попалась книжка «Искусство гипноза».

Он полюбил ее, как друга. Она рассказывала ему о чудесных силах, которыми природа наделяет некоторых людей. Не могло быть сомнения, что ему присущи такие необычайные врожденные свойства… Разве он не разговаривал с бабочками? Разве эти пестрые и нежные существа не приносили ему вести, которых не слышал никто другой?

Станислаус садился на постели и таращился в карманное зеркальце. Он тренировался, добиваясь «центрального взгляда», которого требовали правила, написанные в книжке.

Нужно было смотреть, ни разу не моргнув. Глаза щипало, но Станислаус не позволял себе мигнуть. Он и не заметил, как заснул с зеркальцем в руках. Он как будто и во сне смотрелся в зеркало.

Фриц вернулся из кино и разбудил его.

— Можешь таращиться сколько влезет, усы у тебя все равно не вырастут. Сперва нужно стать мужчиной, таким, как наш брат.

— Какие еще усы? — плаксиво пробормотал Станислаус и зевнул. Карманное зеркальце и книжку о гипнозе он спрятал под подушку.

Дни проходили в серой мучной пыли и жаре. На городок опускался вялый летний вечер. Вонь от стоячей воды в сточных канавах вдоль тротуаров проникала в открытые окна. По булыжной мостовой, дребезжа, катилась запоздалая повозка. С ярмарочной площади долетали отрывки модных песенок, теплый ветер разносил их вдоль улиц, словно бумажки от конфет.

Хозяин с хозяйкой ушли пиво пить. Такое уж правило: «Он ест мои булки, я пью его пиво».

Фриц Латте, чемпион по качелям, спешил на ярмарочную площадь. Софи должна была подвить его рыжие волосы горячими щипцами.

— Когда вьются кудри, девчонки не замечают веснушек, — сказал он.

Станислаус и Софи поужинали. Тикал будильник. Софи подперла рукой голову и задумалась.

— Слышишь, как тикают часы?

— Слышу, Софи.

— При каждом тиканье в чрево вечности падает горошина. Вся твоя жизнь — это много-много горошин. Но однажды вот так же «тикнет», и покатится последняя горошина. И тогда уж тебя не будет, умрешь.

Станислауса не интересовали горошины.

— Скажи, теперь у тебя под рубашкой уже не ползают тараканы? — Он уставился на Софи «центральным взглядом». Широко открыв глаза, он смотрел ей в переносицу. Там сходились ее брови, похожие на две полоски войлока. Софи вздрогнула.

— Вот, стоило тебе сказать, и опять начинается.

Она вскочила, подошла к двери и стала тереться спиной о косяк. Радостный испуг пронизал Станислауса. Вот оно — это все его сосредоточенная воля. Он загипнотизировал Софи, и ей мерещатся тараканы на спине.