– Конечно, говори, прошу тебя! – отозвался Масуд.

– Когда я говорю, что люблю тебя, я не имею в виду что-то поверхностное или преходящее. Я говорю, что хочу прожить с тобой всю свою жизнь. Не рядом с тобой, не параллельно твоей жизни, а именно с тобой. Я имею в виду…

Морган запнулся, смысл, который он пытался передать, ускользнул от него.

– Но ты всегда со мной, Морган, – проговорил Масуд.

– Нет, я говорю не то и не так, – покачал головой Морган, жестом выражая свою беспомощность и неудовлетворенность теми словами, которые даны нам для выражения невыразимого.

– Что я хочу, так это… – храбро вновь начал он, – я имею в виду… я хочу…

То, что он желал высказать, висело между ними, так и не получив словесного выражения.

– Я тебя понимаю, – сказал Масуд немного сердитым тоном. – Но это невозможно. Пожалуйста, поверь мне – будь это возможным, я бы дал тебе это. Но я не могу.

Морган посмотрел на свои пальцы. Они выглядели так, словно не принадлежали ему – бледные, странные и нелепо сегментированные. Он представил их себе так, как видел всегда: вот они держат перо, наносят ряды слов на лист бумаги. И он понял, что его пальцы никогда не смогут коснуться тела другого человека – так, как он этого хочет.

– Понимаю, – сказал он.

Уже более мягким тоном Масуд продолжал:

– Я понял это. Понял некоторое время назад, мой милый. Сначала я испугался, но потом…

Теперь объясниться должен был он. Он пожал своими широкими плечами, коротким удрученным вздохом всколыхнул свои усы и наконец сказал:

– Морган! Ты мой лучший друг. И я не хочу, чтобы это исчезло.

– Я понимаю, – глухо отозвался Морган.

Повисло напряженное молчание, которое прервал Масуд – он потянулся, нарочито широко зевнул и сказал:

– Думаю, нам стоит пойти на прогулку, нагулять аппетит перед обедом.

Самое важное, что было между ними, так и осталось невысказанным. Оставшиеся дни совместного житья на границе с Италией они провели в спокойной дружеской атмосфере, не подверженной воздействию со стороны сильных эмоций, за исключением тех, что сопровождали соблазнение довольно уродливой официантки – Масуд не особо стремился скрыть от друга свое приключение.

* * *

Морган вернулся в Англию и впал в свое обычное болезненное состояние. Его бабка по материнской линии, Луиза, несколько месяцев назад умерла, и это событие подкосило Лили. Что до Моргана, то он любил Луизу и думал, что она хорошо прожила свой век. Ее уход из жизни погрузил его в печаль, но сама ее жизнь была во всех отношениях достойной, и он нес с собой ее последний подарок – чувство благодарности за то, что сам он живет на этом свете. Но Лили не смогла справиться с ударом. Она громко рыдала все последние часы жизни Луизы. Когда же мать отошла, словно тень смерти повисла над Лили; горе ощущалось ею почти как физическая ноша, и она, не прекращая, жаловалась.

Морган надеялся, что за время его отсутствия в течение месяца что-нибудь изменится. В самом начале года, сразу после того, как он пытался объясниться с Масудом, его собственное здоровье слегка пошатнулось. Может быть, его силы подтачивало разочарование, но так или иначе он вдруг почувствовал себя значительно старше, как будто время его жизни резко сократилось. Врачи поговаривали о туберкулезе. Его опсонический индекс был чрезвычайно низок, что говорило об ослабленной сопротивляемости к болезням, а потому его доктор настаивал на поездке в санаторий. Но в Моргане, глубоко под кожей, шла борьба, и постепенно его тело и его дух восстановились и окрепли. И он твердо намеревался не дать второму по счету разочарованию вернуть его в то болезненное состояние.

Однако теперь ему приходилось бороться не только со своей печалью, но и с печалью, которая отравляла душу его матери. Она постоянно ворчала и обвиняла его в многочисленных проступках, что выбивало у него почву из-под ног. Более того, он оказался в точке, откуда движение вперед было совершенно невозможным. Недавно Морган опубликовал сборник коротких рассказов, но даже литературная форма, в которой раньше он находил особое удовольствие, ему больше не давалась. Он подошел к этому жанру с другой стороны – украдкой, ощущая, что совершает нечто запретное, и вновь начал писать рассказы.

Рассказы были эротическими – воплощение того, что Морган раньше осмеливался только представлять себе. Писал он их не для того, чтобы выразить, но для того, чтобы возбудить себя. Хотя некоторые из рассказов ему нравились, он понимал, что в чем-то повторяется и что не способен отказаться и отвязаться от одного и того же героя – высокий, темнокожий, атлетически сложенный красавец, тот появлялся в сюжете, и все остальное было предопределено. В реальной жизни подобного человека не существовало. Хотя, может быть, наоборот, он пребывал повсюду – прекрасный и недостижимый.

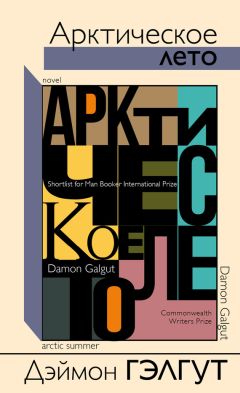

Показать эти рассказы миру Морган не мог. Они хранили в себе его стыд и память о его тайном возбуждении; они несли в себе значительнейшую часть его жизни! Эти истории проникли даже в слова, которыми он пользовался, и отравили их. Он начал было очередной роман, который назвал «Арктическое лето», но сразу почувствовал, насколько пустым получается повествование, насколько тщедушной и нелепой выглядит история. Идея романа родилась в Базеле, на станции, когда он, возвращаясь из Италии, оказался на платформе в ужасной толпе английских туристов, едва не столкнувших его под поезд. Дело было в том, что об этих людях он уже писал. Нелепые английские путешественники, которые теряются, а потом вновь находят друг друга в Италии, – что еще мог он о них сказать? Морган знал их слишком хорошо, и они не стоили его внимания.

Может быть, ответ на мучающие его вопросы лежит впереди, в индийском романе, о котором он думал? Теперь Индия обретала в его сознании черты все большей определенности. Его роман «Говардс Энд» хорошо продавался, и деньги на поездку были. Он грезил почти наяву, хотя и не признался бы никому, что вот, мол, он отправится в Индию и там пропадет, исчезнет без следа. Он не умрет, нет, но просто перейдет в другую жизнь, станет другой личностью и никогда не вернется ни к себе самому, ни к Англии.

Эти грезы были тем интенсивнее, чем хуже с ним обращалась мать. Однажды вечером она так жестоко трепала ему нервы, упрекая во всевозможных грехах и проступках, что он едва не потерял над собой контроль. Матери понадобилось уйти из дома вечером, чтобы навестить приятельницу, но она громогласно заявила, что не может себе этого позволить, поскольку в доме за целый день никто не сделал ни одного полезного дела, горничная и повар ушли, а Моргану доверять нельзя – вряд ли он в ее отсутствие правильно себя накормит. И еще у нее болела спина оттого, что она, склонившись, возилась в саду. А может быть, это снова ее ревматизм?

– О, мой несчастный мальчик, – стенала она. – Почему я такая слабая? И почему я просто не могу уйти? Исполнить все свои обязанности и уйти? Только какой смысл говорить об этом? Какой вообще во всем смысл?

В конце концов она ушла. Морган остался один. Стоя в гостиной, он почти физически ощущал, как давит на него своими острыми зазубренными углами стоящая возле стен молчаливая мебель. Невыносимо было знать, что он вынужден будет делить с этой женщиной дом до конца дней – своих или ее. А ведь ей всего пятьдесят шесть! Годы и годы тусклого существования простирались перед ним, затягивая его словно вакуум. И ясно было – больше ему не выдержать и минуты.

Подойдя к камину, Морган одним отчаянным движением руки смахнул на пол все, что стояло на каминной полке. Какофония падающей бронзы и разбивающегося фарфора слилась в единый аккорд с хаосом, царящим в его душе. Все! Больше он не будет невидимкой; покончено с тайной, тщательно скрываемой жизнью. Кто бы догадывался, что под маской полного спокойствия зреют такая ярость и такой гнев? Знал ли он сам об этом? Нагнувшись, он поднял валяющийся там осколок фарфора и без колебаний полоснул им себя по горлу. Боль и струя алой крови несли и утешение, и ощущение свободы. И, бросившись к двери, он выбежал из дома в темноту и холод ночи.

Совершил ли он все это? Увы, нет. Он стоял перед каминной полкой, уставленной всевозможными безделушками, и, пока восстанавливалось дыхание, смотрел, как его красное дрожащее лицо, отражающееся в зеркале, обретает нормальный цвет. И когда мать его вернулась со своей встречи, он ждал ее у двери, внимательный и заботливый – маленький Попснэйк, готовый принять мамино пальто. Как он ненавидел себя в ту минуту!

Только чуть позже Морган осознал, что вечер, когда он так и не дал волю своему безрассудству, пришелся на годовщину смерти его отца. Может быть, это обстоятельство объясняло плохое настроение и матери, и его собственное. А может быть, это обстоятельство не объясняло ничего – его отец ушел из жизни так давно, что само его отсутствие служило формой присутствия.