Артем сыпет в котелок ржаную муку и соль. Иван вырезает узоры на палочке орешника.

— А что, ребята, не поспать ли нам? — говорит Иван.

— Да, хорошо бы, — отвечает Артем. — Но вот приказ…

Мы седлаем коней. И снова глухой стук копыт и только ветер. А впереди окопы. Они вспыхивают ружейными выстрелами. Мы все ближе. Я вижу, как пулеметчик вставляет новую ленту. Задергался черный ствол. Моя шинель дымится от пулевых пробоин.

Мы проскакиваем окопы. Останавливаемся. Оглядываемся. Позади тишина, и только белые березы позванивают мелкими листьями.

Мы проезжаем еще немного — и перед нами распахивается бескрайняя синева. Белые чайки и белые гребешки волн. И как не надоело морю тысячелетиями вздыхать, ворчать, ворочаться, шуршать галькой и биться о берег!

— Вот, — говорит Иван, — вот наши отряды. Прощай, Алексей.

— Почему, прощай? — спрашиваю я.

— Я пойду с отрядами, — отвечает Иван, — пробиваться к нашей дивизии. Меня убьют вон там, за тем пригорком.

— Прощай, Алексей, — говорит Артем, — я умру через год в Белгороде от сыпняка. А тебе пора в Москву.

Красная площадь. Луна, закутанная в лисий мех, зажигает миллионы снежинок. Тихо, как памятники, стоят синие деревья. Из Кремлевской стены выходят люди, которых я любил, которых я знал и с которыми работал. Они стоят все в серых шинелях, таких же, как у меня, дымящихся от пулевых пробоин. Я еду тихо, вытянувшись, как на параде, положив руку на эфес шашки. Люди у Кремлевской стены смотрят на меня, и я поднимаю правую ладонь к шлему.

На набережной я пускаю коня в карьер. Я скачу вдоль сугробов с узкими поперечными траншеями для пешеходов и вдруг резко останавливаюсь.

— Знаешь, Алексей, я давно хотела тебе сказать, — говорит мне черненькая девушка.

— Ты правильно сделала, Фаня, — отвечаю я. — Он хороший человек.

И снова я один в степи. А где-то канонада.

Я даю шпоры коню. Глухой стук копыт и только ветер, и вылетаю в дымное зарево атаки. Снаряды ухают, и на месте разрывов поднимаются черные земляные цветы. Справа от меня идет Артем. Впереди маячит взводный. Вдруг яркая вспышка, и все потонуло в пламени, и боль прошла через все тело, и повисли, выплыли из тумана стены и потолок моей палаты.

Надя сидела рядом на стуле. Она не заметила, что я открыл глаза. Она смотрела в окно и улыбалась.

— Надя, — сказал я.

Она не слышала.

— Надя, — сказал я.

Она вздрогнула, лицо ее изменилось, она нагнулась.

— Позовите врача, — сказал я.

Она поняла, что я хочу, и выбежала из палаты. Белый потолок заколебался, и пошел туман. Врача мне не дождаться. Больше я никого не увижу. Все.

Старик в распахнутом, очень длинном пальто, в шапке, одетой небрежно и наспех, остановил меня.

— Где здесь почта? Ближайшая?

— Но боюсь, что сегодня закрыто.

— Разве?

— Да, — сказал я, — все закрыто. Идите на Центральный телеграф.

Но он слушал меня уже только из вежливости. Он поблагодарил и пошел. Шел он медленно и обреченно.

Я подымался по переулку. Фонари «по случаю праздника» были разбиты. Дома всосали в себя людей, и на темном теле квартала светились окна, как тусклые елочные стекляшки.

Дул теплый ветер, таял снег, и тишина вечера давила меня, и хотелось философствовать или сделать что-нибудь значительное, и вообще послать к черту праздники.

Бессмысленно, когда город штурмует винно-водочные отделы магазинов и в определенное время все разом поднимают бокалы и начинают наливаться алкоголем.

Стоят огромные дома, излучая свет, музыку, веселье. Но если скинут покров стен, то зрелище предстанет необычайное. Во всех домах, на всех этажах одинаково расположены комнаты, кровати, столы, ванны, унитазы. Всюду звон рюмок, бессмысленная болтовня, лихорадочное пожирание закуски, старые анекдоты, сплетни и одни и те же песни. Люди, обычно такие не похожие друг на друга, под Новый год становятся одинаковыми. Почти одновременно на всех этажах отодвигаются столы, начинаются танцы, потом гости расходятся, а хозяева (словно чертик какой-то нажимает на рычаг) начинают одновременно зевать, тушить свет, раздеваться (весь дом торопливо сбрасывает одежду на стулья) и, наконец, — о радость! (чертик опять нажимает на рычаг) — спать!

В эту ночь хорошо сидеть одному и работать.

Но в последний момент приходит жена или раздается звонок по телефону — и ты мчишься впереди собственного визга в такую же, как и у всех, компанию, бессмысленно болтаешь, вспоминаешь бородатые анекдоты, сплетничаешь, поешь старые песни, танцуешь с толстыми дамами — в общем, веселишься.

Утром тебя мутит, или ты долго не понимаешь: кому это все было нужно? Потом ты шляешься по улицам, идешь смотреть кинохронику, отсыпаешься. Вечером бежишь за четвертинкой и возвращаешься рысцой по безлюдному переулку, и тут-то на тебя нападает охота философствовать, и тебе становится грустно (то есть происходит размягчение мозга), и ты встречаешь старика, который вдруг вырывает тебя из твоего личного мира, и тебе хочется помочь этому человеку.

Ты проходишь еще несколько домов и понимаешь, что помочь ему не можешь. Из подъезда выносят ногами вперед что-то накрытое белым и кладут на носилки в санитарную машину.

Дома ты запираешься в комнате. Есть над чем задуматься. Еще год прошел! Что же делать? Что приобрел ты? Десяток картин, сложенных в кучу на полу. Что потерял ты? Двух самых близких людей.

С одним ты всю жизнь был: «здравствуй, до свидания, как дела, есть что-нибудь поужинать, надену свитер, посиди с Машей». Ты уезжал на несколько месяцев из дома и редко вспоминал этого человека. У тебя вроде были одни интересы, у него — другие. Казалось, мы не понимали друг друга. Спартанское воспитание: «Как здоровье? Ничего. Ну скорее выздоравливай. Не вмешивайся в мои дела. Я человек самостоятельный». Но теперь ты с ним все время встречаешься. Ты его видишь каждую ночь во сне. И вот тогда-то опять начинается разговор, тот разговор, о котором ты мечтал, и которого так глупо избегал, и который так и не состоялся. Мильон раз ты пытаешься доказать: «Отец, неужели ты думал, что мы другие? Ты не мог так думать». И пошло. Об искусстве. О времени. О преемственности поколений. Оратор. Демосфен. А уже поздно. Понимаешь? Поздно. Не успел. Есть в русском языке такое слово — «поздно». Теперь нечего говорить. Надо доказать делом. Доказать, что на баррикаде революции ты должен заменить отца. Высокие слова, не правда ли? Но хоть раз ты их должен сказать? По-моему, уже время. И даже не сказать, а почувствовать, что теперь, именно теперь твоя очередь. И не увиливать и не увертываться. Хватит.

Вот тут уже потребуются не слова. Здесь нужны дела. Теперь у тебя все должно быть только по большому счету.

Но этому человеку уже ничего не докажешь. Поздно. Вы уже никогда не встретитесь. Вот еще один урок для тебя.

Другую ты можешь увидеть в любой момент. Но ты ее не увидишь. Ты не должен ее видеть. Пожалей ее.

И опять же пароходик, океанский лайнер, регулярный рейс через каждые двадцать минут по изъеденной мазутом реке. И последние солнечные лучи, а на берегу грязные листья, привычные аксессуары осени. Необыкновенная девочка, спустившаяся к тебе из романтической, сказочной страны несбывшихся мечтаний, плачет и бьется в истерике, как плачут все обыкновенные женщины, когда на них сваливается несчастье. И ты сидишь истуканом, холодный как пепельница, и знаешь, что тебя, паразита, надо утопить. «Ира, перестань, не надо, люди смотрят» и прочую чушь наворачивает твой язык, да почему-то еще приходят мысли, что на очередную выставку ты опять не попал, и какая пыльная скамейка, и что за нелепый нос у этого пенсионера. И ты продолжаешь говорить какие-то бессмысленные, пошлые слова, пытаешься даже шутить — и знаешь, что самое главное — это выдержать, не поддаться, сыграть до конца. Потому что единственное хорошее, что ты сейчас можешь сделать, — это уйти от нее, не мучить больше. Ты еще никто, ты еще ничтожество, неоперившийся птенец, и единственное, что ты пока умеешь, это сломать человека, который всего себя отдал тебе. Еще один урок: теряя, ты приобретаешь. Что? Не ясно, но что-то важное. Нет, эта школьная программа бесконечна. И еще какие-то рассуждения.

Но эта девочка, на которую ты не можешь смотреть спокойно, и у тебя — все по-прежнему — бешеные удары сердца, словно ты бежишь пятую стометровку подряд, — и где и как появилось на свете ее лицо, которое не повторят никакие портреты? — эта девочка опять плачет. За что мне так?

Сказки не получилось, леди и джентльмены!

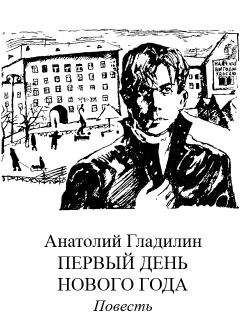

Первый день нового года.

Подсчеты, минусы и плюсы. Ничего себе годовой баланс!

И становится страшно. Те двое, самых близких мне людей, теперь мне не помогут.

Но мне нельзя ни уйти, ни спрятаться.

Хватит играть в детство. Теперь ты взрослый. Все.