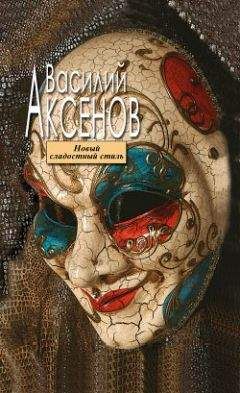

Аврелий тащит Корбаха к буфету. На ходу берет каких-то женщин за зады, демонстрируя недремлющее, как КГБ, советское либидо. Мокрое пятно на его пиджаке меж лопатками напоминает Остров Крым. Тебе хвост омара и мне хвост омара! Бери еще! Бери три хвоста омара сразу! Видишь, я бутылку зажал? Это «Столи», она завоевывает весь мир. Соу уот?[146] Соу суй ит в рот! Этот Краппивва – миллиардер, фак его суп! Давай выпьем, Сашка, за наше поколение, за новую свободу, фак ее вымя! Так что, свобода для тебя – это корова, подонок Аврелий? Да, это корова! Врешь, расфакованный фак, свобода – это крылатое существо, это новый сладостный стиль! Здорово, давай выпьем за это!

Когда первоначальные эмоции чуть утихли, Аврелий заплетающимся языком рассказал свою историю. Он теперь поселился в Лос-Анджелесе навсегда. Однако те, кто думают, что он перебежчик, в корне не правы. Он просто живет тут как свободный человек, вот и все; таковы новые веяния. У него тут баба, вот и все. Это вулканическая женщина, богатая и крэйзи, как Крез! Она дизайнеровские шмотки продает на Родео-драйв, понял? Да вот и она, мисс Гулия Паперджи! Он схватил пышненькую брюнетку, в костюме бикини, дополненном горжеткой из рыжей лисы. Сашка гениальный, ты бы знал, как тебя все наше поколение любит! Как ты убежал от советской пули, от стакана с отравой, от тюрьмы, от психушки, дайка я на ухо тебе скажу кое-что. Бег ёр пардон,[147] сэр, мое ухо для вас не закуска. Позволь, я не жую твое ухо, а говорю в него. Тогда повтори то, что сказал, но без, бля, соприкосновения. Странный ты стал какой-то, Саша, не свой, но все равно слушай. Есть тайное решение кончать. Как что кончать? – Исторический эксперимент. Не удался. Решено сворачиваться, спасать остатки, понял? Исполнение возложено на КГБ и комсомол. Горбачев тайно встретился с Рейганом и Папой Римским, оповестил. Извинился за покушение на обоих. Сказал, что виновные понесут ответственность. В общем, старик, верь не верь, но скоро СССР прекратит существовать. Жуешь? Всасываешь?

У АЯ закружилась голова. Хорошо, возле буфета росла пальма. Он схватился за нее и стал сползать. Аврелий продолжал без соприкосновения гудеть в ухо. Ничего, старик, не тужи. СССР развалится, а Россия вытянет, такая уж это лошадь. А я тужу, задыхался Корбах. Вся моя жизнь прошла в злодейском СССР, чему же мне радоваться? Я не могу без грязной советской родины, Аврелий, лауреат… умираю.

Нора нашла его лежащим под пальмой. Дергался подбородок. Аврелий что-то с жаром объяснял собравшимся гостям. Один из них, недавно набравший силу киноброкер, с интересом наблюдал агонизирующего. У этого парня точно такой же пиджак, какой был у меня три года назад. Сьюзан сдала его тогда в магазин подержанных шмоток.

Остаток вечера и часть ночи Саша и Нора провели в «Первом Дне», сидя на видавшем всякое диване в той части заведения, что называлась гостиной.

Ты меня со своими людьми познакомила, а я тебя со своими, говорил он, усмиренный и почти протрезвевший, поглаживая ее по спине. Спина моей любви ничуть не хуже, чем ее груди, думал он. И живот моей любви идет вровень с вышеназванным, а носик ее ничем не хуже пупка. Она не просто красавица, а собрание красавиц. Каждый взгляд ее – красавица, и голос ее – красавица, в чем мы убеждались по телефону. В этом месте нужно соврать, и я сейчас совру. Мы будем вместе, как были, всегда и никогда не остынем друг к другу. Если только ревность нас не пожрет, думала в ответ Нора. Что это значит, «будем всегда, как были»? И во времена Первого Храма? И во Флоренции «белых гвельфов»? И за пределами «воздушного существования»? В космической, что ли, данности, в до-Адамовой цельности? Так, что ли? Ищи тебя тогда свищи в археологических стратах Земли, улыбалась она. Лучше уж не теряться.

«Первое Дно» пребывало в пьяной полудреме. Генри, клюя носом, раскатывал рулады Шопена в своей интерпретации к «бэби». Матт меланхолично бродил с кием вокруг бильярдного стола, примеривался, будто охотник на мух, потом наносил оглушительный удар и улыбался Норе: все под контролем. Бернадетта, возвышаясь, как осадная башня, томно танцевала с Пью. Мел О’Масси мирно спал в полуразвалившемся кресле. Бруно Касторциус, подчиняясь хорошо развитому у него чувству солидарности, тоже был здесь. Он раскладывал карты и улыбался своими неровными, мягко говоря, зубами.

«Видишь, Нора, какая идиллия, – сказал Алекс. – А ведь эти гады чуть меня не убили однажды в разгар „холодной войны“. – „Ты, конечно, спал с этим женским кентавром?“ – спросила Нора. „Разве это могло быть иначе до того, как ты появилась на сцене, мой Ренессанс“, – ответил Алекс в самовопрошающем сладостном стиле. Берни тем временем приблизилась сзади, лизнула Нору в ухо и прошептала: „Я люблю твоего папочку, киска“.

Генри внезапно заснул на своих клавишах, и в наступившей тишине очередное заявление телевидения достигло этой страницы: «Семьдесят процентов американцев не удовлетворены своим сексуальным опытом».

Сладкая ночь на краю континента, имеющего смутное сходство с песочными часами.

В этот момент мы снова как бы слегка и не по своей воле, а скорее по законам модернистской композиции начинаем фокусничать с хронологией и с зазевавшимся читателем. Кричим «стоп! стоп!» и быстро гоним камеру назад (или вперед?), ну, в общем в осень 1986 года, в «Вествуд колониал паркинг», где АЯ стоит в куртке, набитой сотенными бумажками и порошками кокаина. Нам кажется, что именно в данный момент мы можем закрыть изумленно распахнутый рот молодого человека с трепещущими на ветру челкой и галстуком. Почему именно в этот момент, почему мы не продолжили рассказ о трех годах, что должны были уложиться между двумя зафиксированными мгновениями? Ну, во-первых, потому, что такой рассказ в полном виде мог бы переполнить даже наш «Макинтош», а во-вторых – и это более важно, – мы не хотим нарушать ритм нашего повествования.

Итак, долговязый испустил немыслимый вопль «Саша Корбах!» и закрыл рот. Теперь, после восстановления нашего «хронотопа», для завершения части мы начинаем передавать события в лапидарном изложении. Долговязым любителем сахарку оказался некий Родней Помретт, фанатик современного театра, который когда-то, сто лет назад, приезжал с группой Фрэнка Шеннона в Москву для ознакомления с театром «Шуты».

Кокаинная вялость у долговяза испарилась и уступила место взрыву памяти. В течение нескольких минут он засыпал Корбаха цитатами из собственных маэстро изречений. Отправил Лероя Уилки за театральным народом. Через час после опознания великого режиссера современности, то есть через четыре года после его прибытия в США, на крыше паркинга началась «вэлкам парти»…

Единственной машиной на крыше оказался красный ЗИС-101. Народу набралось не менее двух дюжин: кто из «Театра на Бетховен-стрит», кто из «Заднего кармана», кто из «Арго», ну и так далее. Все обнимали маэстро, которого давно уже считали выбывшим из числа живых. Многие плакали. Саша отпустил все тормоза, хохотал и тоже смахивал слезу: наконец-то среди своих, среди авангарда, среди бессребреников! К утру узнали, что Фрэнк Шеннон летит из Нью-Йорка со всем своим классом, а с ним и представитель Группы театральных коммуникаций. Корбах нашелся, Мейерхольд нашего времени!

В последующие дни газеты напечатали несколько статей с фотографиями. Одна фотка оказалась особенно удачной: на отшлифованной макушке Александра Яковлевича поместился масляный блин. Газетчики, конечно, раньше не слышали ни его имени, ни мейерхольдовского. Главной новостью оказалась не находка Помретта, а то, что московский режиссер, к тому же носящий имя одной из главных американских корпораций, четыре года работал парковщиком машин в Вествуде.

– Вы «сделали новость», мой друг, – сказал седовласый, сияющий от счастья профессор актерской школы Шеннон. – Вы знаете, как это у нас водится в Америке: если собака укусила человека – это не новость, новость – это когда человек укусил собаку.

Алекс кивнул:

– По этой логике новостью будет американский парковщик, ставший режиссером в Москве, верно? – Он почесал затылок. – Хорошо, что газетчики не нашли в «Вествуд паркинге» еще более увлекательных деталей для этой новости.

Так или иначе, произошла некоторая, пусть умеренная, сенсация, и Александр, к тому времени уже достаточно американизировавшийся, ждал, что последуют какие-нибудь предложения из театров (ну, скажем, «Арена Стэйдж», или «Кокто», или «Ля Мамма», назовите сами), а то даже с Бродвея или из Голливуда. Он все же еще недостаточно американизировался. Только позже он понял, что люди, которые делают «предложения», никогда не читают в газетах новостей о парковщиках.

Местный театрик «Арго» все-таки предложил ему поставить у них Чехова. Его давно уже слегка подташнивало от бесчисленных сценических вариантов сестер-дядьев и чаек-с-вишнями, но все-таки он завелся и предложил им в ответ некую постмодернистскую Чеховиану. Увы, «аргонавты» хотели более традиционный, то есть все-таки более коммерческий, вариант. За все про все маэстро Корбаху была предложена сумма, которую он зарабатывал в неделю у Тихомира Буревятникова. Получалась какая-то идиотическая ситуация: возвращаться на паркинг после «сенсационного раскрытия» было невозможно, прокормиться без паркинга было нечем.