Пойду на риск — пусть поколение, которое не будет знать националистического помешательства, судит меня с запальчивостью. Со временем оно узнает, что мой отказ служить прилежным пером делу свержения нацистской Германии таит в себе манифест футуризма. Слова, что пошли по рукам в культуре, основанной на зле, и развратничали вместе с солдатами, уже не смогут снова беременеть и рожать. Им не осталось ничего иного, как исполнять роль музыки.

Я нашел в этом основание для оптимизма: есть способ отмыть загаженные враньем слова в чистой микве[84], чтоб они вновь могли выражать идеи. Быть может. После того, как добрые разобьют злых и отмоют свои руки от крови.

С обновленными силами радостно сел я за письменный стол.

Словно католическая монахиня, избравшая уделом своим любовь к Богу, стал я плести тонкое кружево, какого никогда не знавал перегруженный идеями немецкий язык.

Я работал, чувствуя, как исполняю свое предназначение: тем словам, что убивает герр Геббельс, я шью шелковый саван.

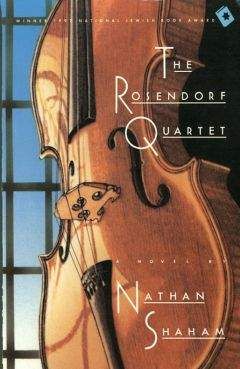

По правде говоря, идея эта пришла мне на ум еще раньше, когда я встретил Розендорфа и он рассказал, что собирается создать квартет. Но тогда это была лишь одна из полудюжины идей, что теснятся в мозгу, наперебой стараясь привлечь к себе внимание. Я не предполагал, что в тот миг отыскал бальзам для своих ран.

Как и всякая спасительная идея, она представляется мне слишком простой, чтобы быть осуществимой.

Контуры романа

Вопрос о форме решится в свое время. Содержание ясно: жизнь, разорванная в поисках гармонии. Четыре персонажа с разными характерами стремятся создать единство вне времени и места. Стремление к возвышенной жизни, осуществляемое с помощью упрощения.

Обдумать еще раз: сколько повседневного можно ввести в фон? Сколько музыкальных понятий, ничего не говорящих читателю, не имеющему музыкальной подготовки? В рамках романа будут проверяться и взаимоотношения между реальными лицами. На окончательном этапе будут вынесены изменения, необходимые для сохранения ритма сюжета и его достоверности.

Действующие лица:

1. Курт Розендорф, первая скрипка. Родился в 1900 г. в Берлине. Высокий, светловолосый, голубоглазый, чувствительный до болезненности, образ чисто арийский, в нем больше немецкого, чем в немцах.

2. Конрад Фридман, вторая скрипка. Родился в 1911 г. в Вюрцбурге. Среднего роста, умная обезьяна с головой Паганини, но без его подвижности. Очень еврей. Резкий ум. Талмудист. Мог бы быть коммунистическим пропагандистом из тех, кто верят: если каждый убьет по мухе в день, мир избавится от мух.

3. Эва Штаубенфельд, альт, родилась в 1909(?)г. в Кенигсберге. Розендорф в женской ипостаси, но без болезненной чувствительности. Скрещение противоречий. Глаза излучают теплоту, а губы — злость. Очень сдержанна. А когда играет — беспредельная чувственность, словно сменила характер.

4. Бернард Литовский, виолончель, родился в 1898 г. в Шлезвиг-Гольштейне. Атлет, развлекающийся виолончелью. Играет опасными идеями, как укротитель змей, уверенный в своей силе. За кажущейся поверхностностью прячется лукавство, которое трудно понять. Женат. Детей нет.

Обдумать: сколько второстепенных персонажей имеет смысл дать в трех измерениях? Грета, жена Розендорфа, и его дочь Анна, обе в Берлине, присутствуют в отдалении. Гела Бекер, влюбленная в Розендорфа. Марта, жена Литовского, угасшая женщина, очень умная, подруга Эвы. Хильда Мозес, рассказчик и другие.

Техника

Некоторое время я забавлялся тем, что такой роман можно писать параллельно, наподобие мозаики, где каждому персонажу посвящена своя фраза, причем логическая непрерывность сюжета создается, если связать каждое предложение с четвертым до и четвертым после него. От этой идеи я очень быстро отказался. Техника такого типа, как и техника потока сознания, отягощает бедного читателя загадками, и его мысль занята их разгадыванием вместо того, чтобы углубиться в действительно важные проблемы. Тогда мою книгу придется читать с помощью специальных таблиц, которыми пользуются при расшифровке кодов. Оставим эти развлечения нашим друзьям-футуристам. А мне довольно и того, что я путаю читателя непонятными ему ходами, да еще тем, что даю ответы на вопросы, о существовании коих он и не подозревал. Нельзя перегружать вещь музыкальной информацией. Можно включить факты, дающие некие общие сведения. Нет смысла вводить терминологию, знакомую лишь специалистам.

Ограничения

Главный недостаток, когда пишешь о музыке, состоит в том, что слишком часто приходится прибегать к прилагательным и инфинитивам. Потому-то я завидую способности музыки переходить от одного настроения к другому, не имея нужды оправдываться за обуявший тебя вдруг оптимизм. «Доказательства» у музыки «математические» — вот что вызвали данные сочетания, тогда как слова запутываются в двойных значениях и задыхаются в паутине, что сами себе сплели. Сегодня пользоваться техникой монтажа — значит стать рабом моды.

Вся жизнь — монтаж. Цель искусства — нить связь между несвязанными сторонами жизни-переживаниями, вещами, временами, словами, картинами, звуками, мечтами. Задача мозаики — создать впечатление связанности деталей, а не расщепленности целого.

Вывод: при всем отвращении к сизифову труду-копировать действительность на бумаге, у меня нет иного выбора, кроме как привязать себя к людям, фактам, времени и словесному синтаксису мечты.

Я ведь не сбегу в безумие, это последнее убежище честного немца. Многие художники избрала его, чтобы продемонстрировать истории, что не намерены снова вмешиваться в ее ход. Я пойду своим путем: логический синтаксис вернет Германии благоразумие, которое трудно поддерживать в северном климате. Миф и мечта верно служат посредственным талантам, обслуживающим нацистов. Мой протест в самой теме — музыка.

Курт Тухольский говорил: «Ввиду неблагоприятных погодных условий немецкая революция произошла именно в музыке». Там, где миф сильнее человеческого чувства, можно устроить культовую казнь под возвышенную музыку Баха. Лишь слой могут защитить человека.

Я познакомился с Розендорфом по дороге в Палестину. До того я видел его в в Берлине на расстоянии двадцати пяти рядов кресел. Его игра полюбилась мне не только качеством звука, но и своей сдержанностью, что было мне особенно по душе в те дни всеобщей истерии. Он не усердствовал, выделяя партию первой скрипки, и хотя был одарен способностью выражать крайние чувства, не злоупотреблял театральными эффектами.

В свое время я хотел сказать ему об этом, но остановил себя. Я недостаточно хорошо разбираюсь в музыке. После концерта, во время приема, я заметил в лице Розендорфа тень отчуждения. Он протягивал шумным поклонникам свою длинную ладонь так, словно опасался, что они станут пожимать ее чересчур сильно. Глаза его взывали о помощи всякий раз, как ему восторженно трясли руку. Я решил убраться оттуда. Еще один анонимный поклонник ничего не прибавит и не убавит.

Увидев его модильяниевское лицо на палубе, я сразу узнал Розендорфа. Он единичен, неповторим в своей форме, где все удлинено, все тянется ввысь. Природное благородство не нуждается в благородных манерах, сказал я себе. Даже самое неуклюжее его движение (когда он, например, тащил тяжелый шезлонг) пронизано изяществом.

В рассеянности стоял он на палубе, словно опустил на миг скрипку, чтобы сосредоточиться. Когда он нагнулся, чтобы поднять выпавшую из рук газету, мне вспомнилось, что я восхищался даже его стилизованным поклоном — без излишней признательности, поклон человека, склоняющегося лишь перед искусством. Он ходил по палубе как персонаж немого фильма, совершенно равнодушный к шуму, запахам и попыткам сближения со стороны скучающих людей, которые полагают, будто совместное путешествие в плавучем ящике делает нас единым обществом.

Я не подошел к нему. Я и сам остерегаюсь дружб, что завязываются на палубе парохода. Попутчики, отличающиеся вежливостью на суше, на корабле позволяют себе красть ваше время всякий раз, как им вздумается поболтать. Не для меня.

Кто-то представил нас друг другу. Розендорф читал «Величие древности» и хотел со мной познакомиться. Я рад был увидеть скрипача, читающего книги. Он обрадовался писателю, увлекающемуся музыкой. Завязалась на удивление краткая беседа — я говорил о музыке, он о литературе. Если бы он говорил о новых книгах (а я провозгласил бы себя поклонником Баха), наша дружба наверняка не продержалась бы более десяти минут. Но он заговорил о книге Фогеля, посвященной Моцарту, а я сказал, что пытаюсь понять Шенберга из интеллектуального любопытства, хоть наслаждаюсь его музыкой редко, и потому мы сразу стали друзьями. Я с особой симпатией отношусь к людям, читающим старые книги и не пытающимися всегда быть в курсе новинок.