– Это была шутка. А кто еще не попал, кроме Шемякина?

– Илья Глазунов. И Церетели не взяли…

– Вот это да! Как же вам это удалось – не взять Церетели?

– Не буду здесь обсуждать художественный уровень его работ; достаточно сказать, что на выставку мы не взяли ничего.

– Странно! Вы – не взяли, при том что он монумент ставит в Нью-Йорке в память башен-близнецов! Забавный, кстати: такая вертикальная прореха, и капля болтается. Весьма сексуально; хочется думать, автор не имел в виду, что Нью-Йорку – пиздец.

– Нет-нет. Трагического в этом никто не усматривает; люди, наоборот, смеются.

– Действительно, что ж в этом плохого… В такой аллюзии…

– Ну да. Мы вообще много кого не взяли… Один невзятый художник, который живет в Нью-Йорке, написал письмо директору музея: типа он уже был репрессирован, сидел в лагере, а теперь новая политическая репрессия – его не взяли на выставку, и мы, по его мнению, «рабы Кремля». Вот такую херню написал…

– А эта выставка даст, кстати, прибыль?

– Мы некоммерческая организация.

– Некоммерческая? А билеты по 18 долларов – это что?

– В Музее современного искусства и вовсе по 20 долларов билеты, и что с того? Эта выставка нам обошлась в 4 миллиона баксов. 3 миллиона дали спонсоры, а миллион своих мы надеемся вернуть с продажи билетов и каталогов.

– Кто ваши спонсоры, русские?

– Русские. Это Фонд Потанина и «Синтезнефтегаз». Они строят свой имидж. В Фонде Потанина искусством занимаются Лариса Зелькова и Наташа Самойленко. Сам же Потанин возглавляет попечительский совет Эрмитажа. Это, кстати, первый в России музей, где появился попечительский совет.

– Кстати, об Эрмитаже; вот его директор Пиотровский носит шарф даже летом. Это работа над имиджем – или как ты это понимаешь?

– Я могу только сказать, как у него появился шарф. Это я подарил. Когда я занимался пиаром «Люфтганзы», мы заказали партию кашемировых шарфов с эмблемой авиакомпании – с журавликом. И Пиотровский влюбился в этот шарф. Кстати, шарф тогда носил директор Лувра.

– А, так это ты завез в Россию такую моду…

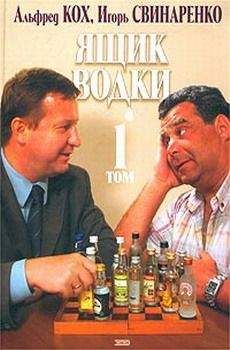

КОММЕНТАРИЙ АЛЬФРЕДА КОХА RUSSIA!

Нью-Йорк. Музей Гуггенхейма. Выставка «Russia!». Тысяча лет русского искусства. По контрамаркам от Ильина пролез без очереди, как в старые добрые времена застоя. Испытал удовольствие. Свинство.

Два впечатления. Хорошее и плохое. Какое сначала? Хорошее? ОК.

Организаторы выставки продемонстрировали не только хорошие менеджерские способности, но и отменный вкус. Продемонстрировали понимание глубин и корней. Природу и источники. Это действительно выставка русского искусства. Это действительно – про Россию.

Я не знаю, как молодежь, а мне прямо по нервам: И. Шишкин «Рожь». Учебник «Родная речь». Второй класс. То есть я к чему: устроители понимают не только первый, художественный слой картин, но и их второе, и третье звучание, значение для русской ментальности, знаковость.

Это действительно антология русского изобразительного искусства. Поднимаясь по спирали, ты продираешься через толщу веков и проживаешь эту нелегкую историю вместе со страной, с народом. Возникает ощущение полноты, целостности, достаточной широты захвата.

Здесь и русская икона, и портретная живопись XVIII века, и академизм с передвижниками, и Серебряный век, и авангард. Затем сталинский «вампир», соцреализм и, наконец, нонконформисты. История всех примирила, всех уложила в ленту времени, так образно и наглядно показанную самой конструкцией архитектурного шедевра Райта.

Как принято говорить в классических текстах – единство формы и содержания.

А какой это труд чисто организационно! Вытащить на полгода ключевые для отечественных экспозиций вещи, застраховать их, перевезти, разрекламировать… Подтверждаю: даже по прошествии нескольких месяцев народ ломится. Американский народ, не бывшие наши (хотя и они – тоже). Стоят часами под проливным дождем и с интересом смотрят, удивляются, разводят руками: вот те на, вот русские дают, оказывается, у них уже столетиями было изобразительное искусство! Не хуже, чем у французов с англичанами!

И вот тут начинается ложка дегтя. А что, собственно, «ух ты»? Нужно наконец набраться смелости и сказать: никакого особого «ух ты» нет! Да, господа, нет. Печальная констатация.

Русская икона? Сначала прилежное школярство у Византии, а потом деградация через поточное производство – это когда один рисует «лик», другой – «горки», третий малюет одежду. Одним словом – детская раскраска. Искусствоведы-почвенники, конечно, замашут руками, начнут говорить про своеобразие и колорит. Но стоит посмотреть на коллекцию византийских икон, ну хотя бы в Уффици, что во Флоренции, или на мозаики Стамбула и Равенны, и все станет ясно без слов. Эпигонство. С отставанием этак лет на триста – четыреста.

ПортретXVIII века? Без обсуждения. Эти беспомощные парсуны напоминают мне галерею портретов турецких султанов в Стамбуле. По-моему, на всех портретах изображен один и тот же человек. Меняется только одежда и ордена с оружием. Ну, попозже, Левицкий с Боровиковским. Но – не спасает. Все – жалко и вторично. Не Тициан и не Рембрандт. И даже не французская портретная живопись XVII века. Будем откровенны.

Русский академизм – повторение французского ампира (типа Жан-Луи Давида с его «Клятвой Горациев»), но с отставанием минимум лет на тридцать.

Передвижники – европейская жанровая живопись. Лаг – сто лет.

Серебряный век. Мда… европейские (прежде всего – французские) импрессионисты, постимпрессионисты и модернисты так работали на сорок лет раньше. Интересно, что на выставку, для наглядности, привезли из Эрмитажа Моне, Ренуара, Гогена и Сезанна. Так что можно все увидеть сразу и сразу же все понять. Интересно, зачем они это сделали? Может, такой специальный кукиш в кармане от европейца Ильина? А наши-то и не сообразили… Хотя вот Врубель и Петров-Водкин – это откровенно хорошо.

Авангард. Это – да! Такого до нас не было. Такого еще не бачили. Но, при всей свежести и неожиданности, есть ощущение провокации и «постановки». Дурят нашего брата. Ей-богу, дурят. Особенно с этим «Черным квадратом». Чисто за мудаков держат.

Сталинский ампир и соцреализм. Скучно и вторично. Тот же Ильин делал выставку «Москва – Берлин». Там все раскрыто. Добавить нечего. Искусство «Третьего рейха». Мясо и жир. Пахнет машинным маслом (пролетариат) и коровьим навозом (трудовое крестьянство). Интеллигенты – в очках. Все – барахло. Разве только Дейнеко? Да и то…

Нонконформизм. Политики больше, чем искусства. Коллаж заменяет технику. Беспомощные попытки Бугаева (Африки) погнаться за Уорхолом. Занавес. Грустная периферия Европы. Захолустье. Типа Румынии или Финляндии.

Не мною сказано: русские – кочевой народ. И хорошо они делают только искусство, которое можно запомнить наизусть или положить в карман и унести с собой вдаль. А это – литература и музыка. Это у нас действительно мирового уровня. Толстой и Чайковский. Чехов и Рахманинов. Мусоргский и Достоевский.

А живопись, скульптура и архитектура – не наши жанры. Громоздко, хлопотно, неоперабельно.

Я пересек Централ-парк по диагонали и подошел к Линкольн-центру. Валерий Гергиев давал серию концертов. Стало веселее. На душе отлегло. Я засвистел мотивчик из «Щелкунчика» и пошел по Бродвею к Тайм-сквер.

Просто так.

ИЗ ПЕРВОЙ ВОЛНЫ

– Ник! Вот недавно в Москве перезахоронили твоего родственника, философа Ильина.

– Дальнего родственника. Я даже не знаю степени родства.

– Тебе понятен пафос этого перезахоронения?

– Не знаю… Лежит человек под землей – ну и пусть лежит спокойно. Вот Бродский лежит в Венеции – и пусть лежит… С другой стороны, Ленина хорошо бы перезахоронить, чтоб лежал в Петербурге.

– Расскажи про своего отца.

– Мой отец, Владимир Николаевич Ильин, занимался религиозной философией, писал книги и преподавал в Париже в богословском институте. Если сравнивать его со знаменитым однофамильцем, то можно сказать, что Иван Ильин был ярый славянофил, а мой отец – евразиец с западной ориентацией. У нас в Париже, возле Ecole Militaire, был русский эмигрантский дом, немного сумасшедший: к нам постоянно приходили какие-то люди, собиралось человек по десять, пили чай и громко спорили. О смысле жизни, о России, философии и религии; типичные эмигрантские темы… Много разговоров было о Бердяеве, с которым мой отец в свое время поссорился. Посиделки эти происходили и днем, и ночью…

Мы были бедные. Помню, как я тянул мать к богатым витринам, требуя подарок на Рождество, – но всегда безуспешно. Одежду мне всегда покупали на распродажах, на благотворительных американских базарах…