Ознакомительная версия.

— Он показал свой?..

Сара кивнула.

— Я, конечно, отвернулась. Нам было страшно за него стыдно, и Генри вытолкал его из комнаты. А потом Генри сказал, что пора прекращать общение с вами обоими. У него просто пар из ушей шел. Клянусь, этого с ним никогда не случается.

Меня замутило.

— Кто его за это осудит?

— Но по отношению к тебе он смягчился. На самом деле против тебя он ничего не имеет. Но, Зельда, Скотту нужна помощь. Как ты это выносишь — оставаться рядом с ним?

Я пожала плечами.

— А когда ты сама последний раз показывалась врачу?

— Это не имеет значения, — ответила я. — Они не могут меня вылечить. У Скотта все равно нет денег, чтобы им заплатить, а своих сбережений у меня тоже нет.

Я перевела взгляд на окно. Бледно-серые облака, серые здания и темно-серая вода в заливе.

— Может быть, тебе пожить у Тутси или Тильды?

Я снова пожала плечами.

— Ты что-нибудь пишешь?

— Мне запретили. Врачи согласны со Скоттом, что это может мне навредить. Вероятно, они правы.

Сара снова начала кашлять. Казалось, это продолжалось бесконечно. Когда она убрала от губ платок, на нем остались следы крови.

— А когда ты последний раз показывалась врачу? — спросила я, когда ее отпустило.

— Генри заставляет меня ходить на прием дважды в месяц. Но, конечно, никто ничего не может поделать.

Эти слова, открывающие истину о ее жизни, и моей жизни, и жизни в целом, просочились в мой разум и беспрерывно повторялись у меня в голове. Никто ничего не может поделать.

Я держалась за них, как за мантру, читая вышедшие в журнале главы «Ночи», в которой ожидала увидеть трагическую, но, несомненно, окутанную романтическим флером и хорошо прописанную историю, основанную по большей части на нашем опыте. Но нет, нет… Скотт использовал целые абзацы выстраданных мною писем, которые я писала ему из «Пранжена». Он превратил свою не-меня в почти кровожадную жертву инцеста, которая в конце концов исцеляется, только полностью высосав жизнь из своего когда-то восторженного мужа. Я не могла отстраниться от этой истории, не могла разделить себя и Николь.

Я ничего не сказала. Я налила себе выпить. Потом еще раз. И еще.

Никто ничего не может поделать.

Наверное, эти слова отразились у меня в глазах и на лице, и в какой-то момент Скотт это заметил. Так я оказалась в палате Фиппса.

— Расскажите, что вы чувствуете.

— Расскажите, о чем вы думаете.

— Вы злитесь? Вам больно? Страшно? Грустно?

Я ничего не отвечала.

Мне было пусто.

В Фиппсе отказались браться за лечение такой непокорной пациентки. Скотт посоветовался с доктором Форелом, и меня отправили в «Крейгхаус», лечебницу в Биконе, штат Нью-Йорк.

«Очередное долгое путешествие на поезде в никуда», — подумала я.

Поначалу все, что я могла видеть, когда у меня было достаточно ясное сознание, чтобы видеть хоть что-то, — это бесконечная замерзшая пустошь. Я была рада успокоительным, плавно засасывающим меня в марево полузабытья. Я лежала, раскинувшись без движения, пока бригада медсестер подготавливала меня к инсулиновой шоковой терапии, и предвкушала блаженную пустоту, которая придет следом за судорогами. Я ни с кем не разговаривала — о чем говорить?

Пробуждалась весна, и вскоре земля ожила, покрывшись ослепительно-белыми подснежниками и режуще-синей горечавкой. Едва увидев цветы, я поняла, что их необходимо запечатлеть в акварели.

— Я бы хотела получить бумагу, краски и кисти. И этюдник, — сказала я доктору Слокуму, моему новому надзирателю однажды утром, когда он проводил ежедневный осмотр.

— Простите? — потрясенно переспросил он. — Вы можете говорить?

— А вы проницательный, — даже попыталась улыбнуться. — Цветы за окном очень красивы, смотрите. Мне не терпится нарисовать их.

Он взглянул в окно, затем снова на меня.

— Давайте вы оденетесь и поподробней расскажете мне об этом нетерпении, когда я закончу осмотр других пациентов.

Я так и поступила, и после первой же беседы мы заключили сделку: художественные принадлежности в обмен на различные пустяковые беседы, которые так по душе психиатрам.

Проходила неделя за неделей, в ходе бесед я исподволь просила снизить дозу успокоительного, сократить инсулиновую терапию и включить в мой рацион бисквиты с персиковой начинкой. Теперь я чувствовала себя пожилой дамой на отдыхе. Для пациентов, которые не проводили дни в дурмане успокоительных или привязанными к кроватям, а бывало, и привязанными и накачанными лекарством одновременно, «Крейгхаус» был чем-то вроде санатория. Множество новых друзей, отдых и минимум раздражителей. Я могла только догадываться, сколько Скотту стоило держать меня здесь.

— Я хочу, чтобы мне разрешили писать, — сказала я доктору Слокуму примерно через месяц после того, как меня положили в эту лечебницу. — У меня просто мозг зудит от сюжетов для рассказов.

Он переплел пальцы на своем внушительном животе.

— Важно, чтобы вы не перетруждались.

— Тогда, возможно, я могу писать вместо занятий гольфом или массажа?

Он слабо улыбнулся.

— Вот что меня беспокоит, миссис Фицджеральд: ваша болезнь была в латентном состоянии, пока у вас не случился подъем амбиций…

— Дело не в амбициях, — отмахнулась я. — Возможно, мой муж не упоминал, но он по уши в долгах. Я подумала, что смогу продать несколько рассказов, может, очерк-другой, и какие-то из своих картин — но только для того, чтобы оплатить мое лечение. Считайте это эквивалентом того, как женщины начинают шить, чтобы помочь мужу покрывать расходы. Швея из меня никудышная, но могу рисовать и писать достаточно хорошо, чтобы выручить за свои работы те же деньги, что и за платье на заказ или перекройку. Мне нужно помочь мужу чем удастся.

— Ваш порыв заслуживает уважения, однако ваш муж ясно дал понять, что запрет должен оставаться в силе. Вы сами рассказывали, что самые серьезные ссоры между вами случались как раз на почве вашего желания написать еще одну книгу.

— Потому что он был неправ, и другие врачи тоже. Мне становится лучше, когда я пишу.

— Но за этим следует неизбежное разочарование в результатах ваших трудов, и вам становится хуже. Рисование однозначно идет вам на пользу, используйте его для экономического вклада в дела семьи, и все будет хорошо.

— Думаете? — спросила я.

Я отдалась рисованию со всеми усилиями и настойчивостью, какие раньше вкладывала в балет.

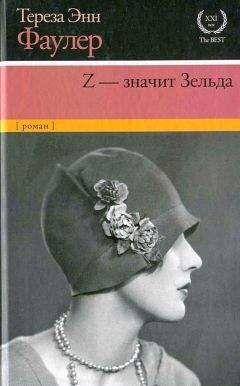

— «Parfois la Folie Est la Sagesse», — зачитала я в одной из брошюр, которые были отпечатаны для моей выставки. Порой безумие — это мудрость. Мы со Скоттом находились одни в моей палате, днем, пока мои соседи были на массаже. — Выглядит отлично, Скотт. Настоящая работа профессионала.

— Так и есть. Может, это все, к чему ты так долго стремилась, дорогая. Наконец ты получишь признание, которого ждала и заслуживаешь.

Мои работы будут выставляться в художественной галерее в престижном квартале Манхэттена на протяжении всего апреля. Мы познакомились с владельцем галереи в прошлом году в Антибе, он потерял голову от моей «Девушки в оранжевом платье» и верил, что мне обязательно нужно организовать выставку. Скотт позаботился обо всех мелочах, подойдя к делу с таким же энтузиазмом, как в свое время к постановке Молодежной лиги в Сент-Поле.

Я подошла к окну. Тусклые краски зимы уступили благословенной, ослепительной зелени листьев и молодой травы. Вдалеке на холме под клочковатыми облаками виднелась россыпь точек — стадо пасущихся коров.

— Даже не знаю, Део. Я предпочла бы не обнадеживаться раньше времени.

— Надежда — это то, что ты заслуживаешь больше, чем получаешь, — сказал он, подходя ко мне сзади.

Когда я обернулась, он поцеловал меня с нежностью, со всей страстью и вожделением, какие раньше мы считали чем-то само собой разумеющимся.

— Что ж, тогда надеюсь, что ты еще раз так меня поцелуешь, — заявила я, когда он отстранился.

— Да?

— Да.

Он запер дверь и повиновался. Мы занялись любовью, сладко и торопливо, уверенные, что нас поймают, смеясь и задыхаясь одновременно.

— Боже, как я по тебе скучаю, — сказал он, когда мы закончили и застегивали все, что успели расстегнуть. — Скучаю по нас, скучаю по нас вот таким — и где только живут эти люди? Почему их так трудно найти?

Я посмотрела в его глаза цвета Ирландского моря.

— Мне очень жаль, — только и могла вымолвить я.

* * *

Для выставки я выбрала восемнадцать рисунков и семнадцать картин. Некоторые из них были эксцентричными вариациями на тему французского искусства семнадцатого века, которое я изучала в Эллерсли. Другие изображали измученного вида балерин — я хотела показать, как они сами видят себя, а не какими предстают в глазах публики. Третьи представляли собой линейные фантазии, на которые меня вдохновили работы Пабло и Жоржа Брака. Я рисовала гигантские цветы и кормящих матерей. Я рисовала Скотта с перьями вместо глаз и в терновом венце.

Ознакомительная версия.