Бесшумно переставив в изголовье белую корявую табуретку, Смолин сел. И тихо позвал:

— Степаныч, а Степаныч…

Лежащий абсолютно не пошевелился — только веки поднялись, и Смолина передёрнуло не столько от жалости, сколько от отвращения к тому, что сейчас перед ним лежало. «Не-ет, — подумал он смятенно, — всё же не стоит доживать до таких лет, вообще лучше б застрелиться вовремя, так оно будет приятнее и себе, и людям…»

— Васька…

Голос был слабый, севший, шелестящий какой-то, но всё же в нём не ощущалось распада, маразма, кончины. Вполне осмысленно таращится дед, и голос звучит вменяемо…

— Капут мне, — внятно выговорил Кащей. — Капут кранкен…

Смолин помалкивал: сочувствие выражать было бы как-то глупо, а с констатацией столь упрямого факта ни за что не поспоришь, судя по виду, и в самом деле капут подкрался…

— Васька, — сказал старик, глядя на него немигающе, как филин. — Ты, конечно, сука, немало я от тебя потерпел…

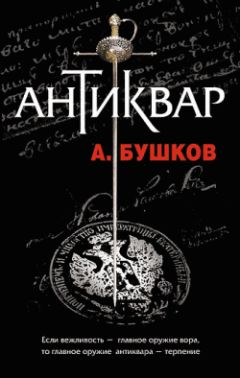

«Я от тебя тоже, Никифор, мать твою», — мог бы ответить Смолин чистую правду. Все в этом весёлом бизнесе потерпели от всех. Дружбы в их ремесле попросту не водится, как не водится в Антарктиде ишаков. Настоящей вражды, впрочем, тоже не встретишь. Тут другое: вечное, изначальное соперничество — перехватить вещицу, охаять чужое, перенять покупателя и уж в особенности поставщика, выявить чужие «грибные и рыбные места» и побраконьерничать там, если удастся… да мало ли? Главное, не впадать по этому поводу в ненужные истерики и уж тем более не устраивать вендетты — относиться легко, как к неизбежным издержкам производства, поскольку все повязаны одной верёвочкой, иногда приходится дружить или по крайней мере сплачиваться против всего остального мира…

— Паразит ты, Васька, — продолжал Кащей тихонько. — Глаза б мои тебя не видели, и знал бы ты, как не по душе видеть напоследок именно твою рожу… Но так уж карта легла, что делать… Дай попить.

На тумбочке стоял почти полный стакан с чем-то красноватым — на дне лежали мятые чёрные ягоды. Взяв питьё, Смолин с величайшим тщанием наклонил стакан, позволяя Кащею пить мелкими воробьиными глоточками и не пролить при этом на подбородок. Уловив момент, когда бледные губы сомкнулись, отнял стакан от провалившегося рта, поставил на место. В нём взбудораженно колыхались ягодки.

— Сука ты, падло, мизерабль и прохвост… — заговорил Никифор, медленно облизав синюшные губы синюшным языком. — Пробы ставить некуда, зэчара поганый…

Смолин философски подумал, что за стариканом, если вдумчиво прикинуть, числилось разных предосудительных забав уж как минимум не меньше, чем тех, за которые Смолин от звонка до звонка оттарабанил свои срока. Скорее, надо полагать, поболее, учитывая, что в антикварке старик подвизался лет на тридцать больше. Любого в нашем интересном ремесле можно брать за шкирку и без церемоний сажать лет на несколько, он, что характерно, не будет стенать: «За что?», а станет думать: «На чём я прокололся?» Профессия такая…

— Это всё лирика, — проговорил старик. — Что толку тебя поносить… Будем практичными, Васька… Это капут. Наследников у меня нет…

Смолин этому откровению ничуть не удивился: миллионный Шантарск в некоторых отношениях — большая деревня. В узком кругу всем было прекрасно известно, что Кащей давным-давно, ещё при историческом материализме, расплевался всерьёз что с сыном, что с дочкой. Случается такое с роднёй у фанатиков-коллекционеров, частенько. Редко встретишь родных и близких, которые прониклись бы тем пламенем, что сжигает тебя самого. Наоборот, вовсе даже наоборот. Родные и близкие ноют годами, открыто высказывая недоумение и неудовольствие: по их практичному разумению, следовало бы эти приличные денежки не в хлам впаливать, а тратить, подобно человеку разумному: машина, дачка, шубы-хрусталь, щедрая помощь детишкам и прочие приземлённые, чисто бытовые нужды. Со временем сплошь и рядом кончается разрывом отношений и вечными взаимными проклятьями, что в нашем случае и имеет место. Дашке старик временами подкидывал какую-то мелочёвку, но златом никак не осыпал — а взрослые дети уж с четверть века как добрым словом папашу не поминали и отношений не поддерживали даже дипломатических…

— Будешь наследником, зараза, — сказал Чепурнов, явственно кривясь, словно лимон кусанул. — Ты, конечно, сука та ещё — но ты, по крайней мере, понимающий. Так оно лучше для всех. Этот козлик с козлихой всё равно размотают наспех, бездарно и по дешёвке… а ты хоть пристроишь… Рад, поди? А?

— А чёрт его знает, если откровенно, — сказал Смолин. — Тут бабушка надвое сказала…

— Сволочь, — сказал Никифор с бледным подобием улыбки. — Умён, чего уж там… Умён. Ну хорошо. Будешь наследником… спасибо хоть скажи, урод!

— Спасибо, — серьёзно сказал Смолин. — Нет, правда. Спасибо.

Радости особенной не было, она ещё не успела оформиться. И потом, он пока что не видел легендарных закромов. Было что-то вроде облегчения, не более, и лёгкого удивления от того, что всё обернулось именно так.

— А кому ещё? — словно угадал его мысли, прошелестел старик. — В музей… чтобы растащили половину, ещё не донеся, а остальное — в самом скором времени… Не дождутся. Дашке… просвистит со стебарями… Пользуйся… помни мою доброту… в тумбочке… футляр кожаный…

Без излишней поспешности Смолин извлёк из тумбочки кожаный футлярчик на «молнии» размером с половину сигаретной пачки — судя по ощущениям пальцев, там лежали ключи, разномастные.

— Как только сдохну, пойдёшь в закрома, — чётко выговорил Никифор. — Не раньше, зараза, не раньше… Слушай условия, будут и условия… я тебе всё ж не благодетель из индийского кино.

— Да? — бесстрастно произнёс Смолин.

— Памятник мне… и Лизе. Эскизы в зелёной папке. Строго по эскизам, уяснил? И чтоб не вздумал мелочиться, иначе приду и возьму за глотку, веришь ты в это или нет…

— Да ладно, — сказал Смолин, наклонясь к постели. — Считайте меня кем угодно, но ведь помните, надеюсь, что слово я всегда держу…

— Помню, помню… Памятники обоим, строго по рисунку… Дашке… Дашке… ну, дашь ей потом денег на квартиру, на машину, на шмотки-цацки… Не мелочись и не перегибай. Двухкомнатку, не обязательно в самом центре… машину японскую, но так себе… и баксов… с десятку… ага, десятку… Не жмись, сам будешь не в накладе… Понимаешь?

— Ну да, — сказал Смолин. — Ещё что-нибудь?

— Японца с коробочкой — мне в гроб… Непременно… Там поймёшь… японца мне в гроб… И всё. Остальные обойдутся, идут они боком через буераки… — он медленно-медленно выпростал из-под простыни руку (во что пальцы, ладонь превратились за три дня — жуть берёт), свёл пальцы на запястье Смолина.

Пальцы оказались холоднющие, липкие, но Смолин терпел, только теперь начиная осознавать, принуждённый склониться к самому рту, стараясь дышать только ртом, чтобы не втягивать ноздрями кисловато-затхлый запах, слушал самое важное — где, как попасть…

Всё. Он чуть-чуть шевельнул запястьем, давая намёк на то, что хочет освободить руку. Старик не отреагировал, наоборот, стиснул его ладонь вовсе уж клешнясто и, вперившись немигающим взглядом филина, повысив голос чуть ли не до крика, совершенно чётко выговорил:

— Васька, ищи броневик! У меня не получилось… Ищи броневик, зараза, тварь! Такое бывает раз в жизни, нельзя отдать случайным, на сторону… Я не успел… Васька, ищи броневик! Броне…

— Какой броневик? — плюнув на брезгливость и почти касаясь ухом жабьего безгубого рта, настойчиво спросил Смолин.

— Ищи броне…

Что-то клокотнуло над самым ухом — и Смолин, инстинктивно отшатнувшись, вырвал ладонь из склизких пальцев. Что-то мерзко, пронзительно залилось электронным писком над его головой — он теперь только рассмотрел, что на полочке стоит белый ящичек, мигает лампочками, и окошко светится зелёным зигзагом, писк всё сильнее…

Он и сам не понял, как так получилось, что его, ухватив за локоть, приподняли с табуретки, а там и вмиг вытеснили в коридор зеленоватые халаты в количестве трёх. И кинулись к постели, над которой всё так же пищало непонятное устройство — вот только в их суете Смолин не отметил ни живости, ни настоящей заботы…

Крепыш с широким усталым лицом, в таком же зеленоватом халате на голое тело заглянул в палату, дёрнул крутым сильным плечом и, вернувшись в коридор, окинул Смолина достаточно равнодушным взглядом:

— Сын?

— Племянник, — сказал Смолин.

На лице врача отобразилось явное облегчение — ну да, так ему проще, вряд ли стоит предполагать, что племянничек возраста Смолина примется заламывать руки и оглашать обшарпанный коридор рыданьями, узнав, что дядюшке восьмидесяти с лишним лет настал трындец… Впрочем, и родные кровиночки в таком-то возрасте вряд ли будут биться в рыданиях — мы ж реалисты, такова се ля ви, особенно в данном конкретном случае. То-то, кстати, и не видать безутешных чадушек… Может, не знают?

— Что там? — спросил Смолин приличия ради.