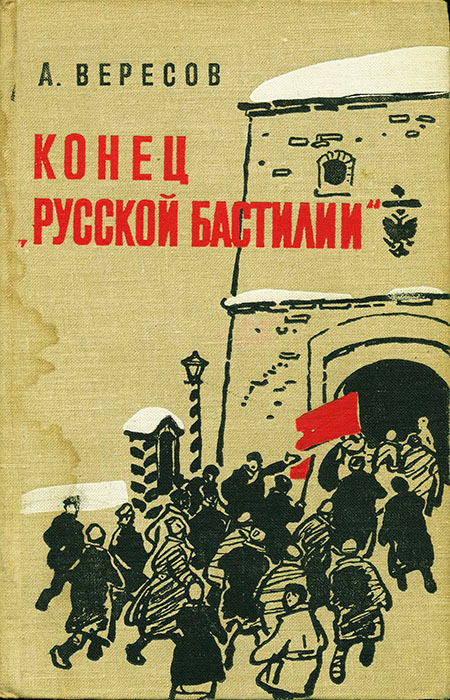

А. Вересов

КОНЕЦ «РУССКОЙ БАСТИЛИИ»

У этой повести — три источника: документы, хранящиеся в фондах Музея Революции СССР (Москва) и Ленинградского архива Великой Октябрьской социалистической революции; воспоминания участников описываемых событий; предания, которые и посейчас можно слышать в семьях старых ладожцев. Использован так же ряд литературных материалов.

Исключительно ценные сведения и советы дали мне живые герои повести, родные и друзья героев, живущие в Москве, Ленинграде, Петрокрепости, Тбилиси, Алма-Ате, Пскове; бывшие узники Шлиссельбургской крепости — И. К. Гамбург, В. Я. Ильмас, И. Н. Никитин, Ф. Н. Петров, Ф. А. Шавишвили; красногвардейцы Шлиссельбургского рабочего батальона — И. И. Вишняков, П. А. Саратов, С. М. Федоров, а также — И. И. Денисова (Васильева), М. А. Ермаченкова, В. Н. Осипова, Н. И. Пьяных, Г. А. Тихов, З. М. и Н. М. Чекаловы, А. Г. Чекалова.

Большую помощь в собирании материалов мне оказал председатель городского совета г. Петрокрепость (Шлиссельбург) А. А. Гормин.

Только благодаря их участию стала возможной эта работа. Приношу им глубокую благодарность.

Несколько лет назад вышла в свет моя первая повесть о Шлиссельбургской крепости — «Орешек». Она посвящена героической обороне острова в годы Отечественной войны. «Конец Русской Бастилии» — вторая повесть. Она — о революционных годах в Шлиссельбурге.

Обе повести совершенно самостоятельны по сюжету, но они — об одном: о жизни, отданной отечеству.

Отзывы и пожелания о прочитанной книге присылайте по адресу: Ленинград, Д-187, наб. Кутузова, 6. Дом детской книги издательства «Детская литература».

События этого дня проносились в памяти сбивчивой чередой. Почему-то яснее всего запомнился крик конвойного старшины:

— Шашки вон! Шагом марш!

Он кричал, и на шее у него напрягались жилы, щеки раздулись, округлились глаза. Видно было, что он очень старательно и долго, наверно годами, учился подавать эту команду, так чтобы оглушить ею, испугать человека.

Каторжане, окруженные жандармами, вышли из двора пересыльной тюрьмы.

Иустин на полголовы возвышался над толпой. Он жадно дышал. Осеннего холода не чувствовал. Распахнул суконную куртку.

Никогда раньше не бывал он в Санкт-Петербурге, царской столице. Так вот она какая. Камень под ногами. И глаза упираются в камень. Неба не видать.

Конвойные подгоняли. Спешили до света выйти из людных городских улиц. Вот и деревянные окраины Петербурга. Дома неровные, есть длинные, есть пузатые, навалившиеся на дорогу. В окнах загорались утренние огоньки.

Дворник, опираясь на метлу, строго смотрел на каторжан. Из проулка вывернулась старуха, попятилась, крестясь. Собачонка, прижав уши, метнулась поперек улицы.

Иустин остро завидовал дворнику, старухе, собаке. Их никто никуда не гонит. Грязь, перемешанная со снегом, заползала в рваные сапоги. Железный звон над движущейся черной толпой не умолкал ни на мгновение.

От человека к человеку ползет шепот: «Выборгская сторона», «Охта». Эти названия ничего не говорили Иустину.

Он уже привык подниматься среди ночи, выходить на этап, шагать под обнаженными шашками жандармов. Куда? Этого никто не говорил. Остановились около какого-то кирпичного сарая. Белыми буквами написано на черной жести: «Ириновская дорога».

Долго еще шли по шпалам, по сплетению рельсов. Возле неосвещенного вагона конвойные развернулись, образуя узкий коридор, замкнутый с трех сторон, четвертая открыта. Перед ней — расшатанные ступени, поручень, дверь.

Потом, когда колеса стучали и ветер врывался в разбитые окна, забранные железом, Иустин подумал: почему вагон такой маленький? Узкоколейка! А по узкоколейке далеко не повезут.

Тогда впервые возникла догадка, от которой стало не по себе. Неужели везут туда, в самую страшную тюрьму России? Ведь это — гибель. А жить хотелось. Вон сквозь решетку видно, как солнце поднимается над лесом. Оно расплавило воздух и землю. И стволы деревьев мелькают в белом, слепящем пламени.

Незаметно для себя Иустин застонал.

Грохочут колеса. Позади остаются леса и болота.

Паровозик домчал вагон к озеру, лязгнул сброшенными крюками и начал пятиться прочь.

За неширокой водной полосой — это и есть начало Невы — видна Шлиссельбургская крепость. Толстые стены. Выше их поднимаются красные тюремные здания.

Каторжан погнали на пароход. Он продвигался к острову, разбивая неокрепший ледок. В огромной квадратной башне с прибитым в высоте орлом и надписью: «Государева» распахнулись полосатые, черно-белые ворота, за ними — другие, на кованых пудовых петлях. Две ступени вели вниз, в темноту. Войти в эти ворота, прошагать по этим ступеням было страшно. Казалось, они отрешают человека от прошлого, от жизни.

Ход в толще стены делал поворот и выводил во двор. Здесь каждого из прибывших подхватывали двое солдат и бегом волокли до самых дверей комендантской.

Молодому каторжнику не запомнилось, как переодевали, как перековывали. Он вдруг увидел маленького благодушного человечка. У него были пухлые розовые руки, говорил он тихо и очень ласково:

— Арестант Жук… Так-так… Пожаловал к нам из Смоленского централа… О, что же ты там бушевал? Очень это нехорошо… Ну, у нас успокоишься. Здесь тебя услышат только волны Ладожского озера!

Маленькие розовые ручки потерли одна другую. Голос стал вкрадчивым:

— Понадобится — выпорем. Заслужишь — повесим. А ты как думал?

Повернувшись — надзирателю, через плечо:

— Во второй корпус.

Перед глазами, как в дурном сне, проплыли высокое строящееся здание в лесах, белые стены церкви, ворота в соседний, меньший двор. Посреди двора — оштукатуренный длинный дом.

Открылась и закрылась дверь. В камере, куда втолкнули Иустина, находились еще несколько человек. Но он никого не видел. Со света, в темноте, двигался как слепой.

Только одно твердил про себя Иустин: «Я здесь навечно. И не будет больше ни леса, ни солнца, ни дорог… Вот и Яким, наверно, погиб в таком же кирпичном гробу, и никто не услышал его последнего крика… Надо же взорвать это чертово безмолвие!»

Он что есть силы ударил кулаком в дверь. Никто не откликнулся.

К вновь прибывшему подошел один из обитателей камеры. Жук в полумраке разглядел рыжеватую бороду, впалые виски. Рыжеватый дернул его за рукав.

— Не шуми, не положено… Что, защемило? Это у всех здесь бывает в первый-то день.

К вечеру Иустин понял, что тюрьма не беззвучна. Крепость жила шорохами. Вскоре он начал различать отчетливые постукивания. У них был свой ритм. Они правильно чередовались, упорно, снова и снова повторяясь. Еще в Смоленском централе Иустин научился тюремной азбуке. Сейчас он многого не разбирал. Но два слова угадывал.

— Кто новенький? Кто ты? Кто ты? — спрашивали стены.

О том, что произошло в начале девятьсот девятого года в Смелянке, на Киевщине, писалось во многих газетах. Едва