Берлин был чрезвычайно доволен своей ленинградской поездкой. «Ленинградская интеллигенция чувствует себя гораздо свободнее по сравнению с московской. <…> Ленинградцы выглядят нормальнее, чем москвичи, и отношение к своему городу у них более здоровое. Восстановление города продвигается быстро. <…> в Ленинграде я не замечал ксенофобии, хотя в Москве много об этом слышал. Люди воспитанны, да и питаются лучше, чем в Москве». Из увиденного он делает оптимистический вывод: «Стоило бы создать в Ленинграде консульство». Весьма характерно для того периода, предшествовавшего началу «холодной войны», что Фрэнк Робертс, тогдашний посол Великобритании в Москве, с воодушевлением поддержал предложение Берлина и переслал его министру иностранных дел Эрнесту Бевину.

В то же время Берлин смотрел на вещи трезво и прекрасно видел неустойчивость, переходность послевоенной ситуации в СССР. Даже относительную свободу ленинградской интеллигенции он объяснял тем, что там пока «не обосновались зарубежные организации, учреждения и граждане». Он заметил, как велика разница в положении привилегированных и рядовых писателей: «Члены партии, правда, не обременены материальными заботами, зато вынуждены писать по партийному заказу».

Положение писателей он оценивал в общем скептически: «Для литературы нынешние времена выглядят довольно спокойными. Однако это, скорее всего, затишье перед бурей. <…> Писатели <…> должны избегать неофициальных контактов с иностранцами. Тех, у кого такие контакты есть, чаще всего преследует тайная полиция. Писатели, как правило, с иностранцами не встречаются, даже если те — коммунисты».

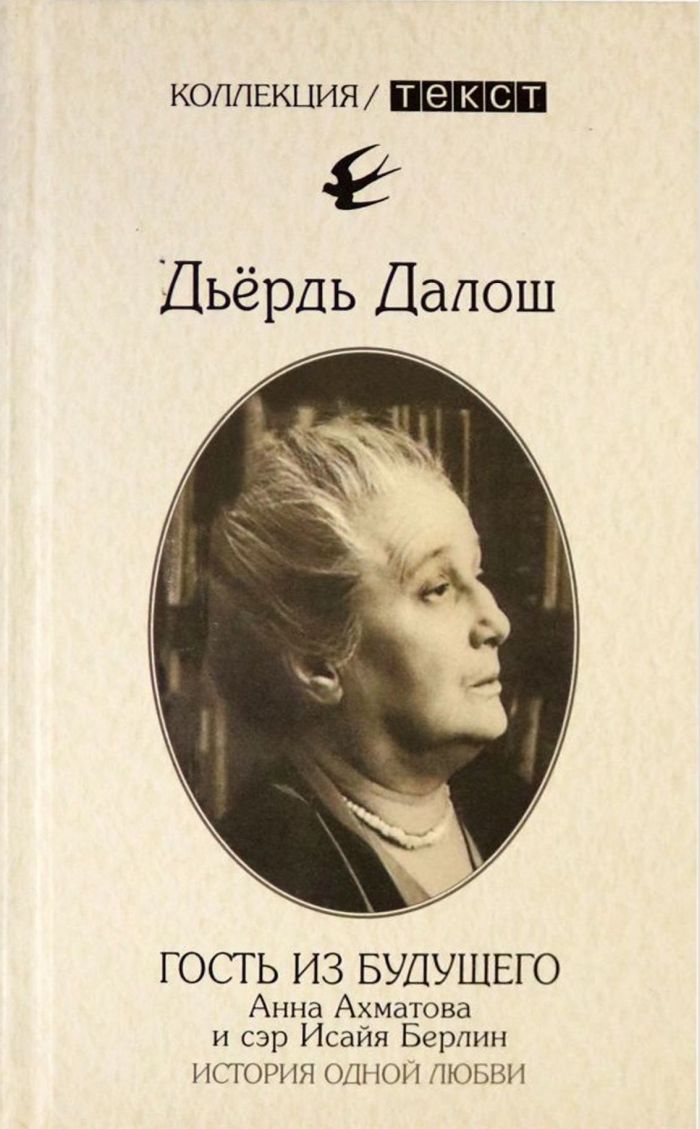

Некоторые места в отчете Берлина имеют прямое или косвенное отношение к Ахматовой; иногда в его словах можно услышать отзвуки ее мнения. Более того, Берлин упоминает о посещении «одного писателя, которое организовал ему знакомый из книжного магазина», и добавляет, что писателю этому впервые после 1917 года пришлось разговаривать с иностранным гражданином. Из контекста становится ясным, кто имеется в виду под «одним писателем».

«С новыми знакомыми, — пишет Берлин в отчете, — мы с большой осторожностью касались политических тем. У меня создалось впечатление, что публика ясно понимает, кто из советских писателей чего стоит <…>. Каждый считает, например, само собой разумеющимся, что Пастернак — гениальный поэт, Симонов же — болтливый журналист». Цитировавшийся выше донос, написанный практически одновременно с отчетом Берлина, позволяет без труда установить, кто послужил Берлину первоисточником в таком бескомпромиссном разделении зерен и плевел.

Несмотря на свой скепсис, Берлин, конечно, не терял надежды на относительную либерализацию Советского Союза, надежды, которая в то время питала и многих российских интеллигентов. Вернувшись в Оксфорд, что означало для него одновременно и возвращение к научной деятельности, Берлин затеял головокружительную по тем временам авантюру: он попытался организовать приглашение в Оксфорд Бориса Пастернака, где его должны были избрать почетным доктором литературы. Конкретный план этого благородного, но заведомо обреченного на неудачу намерения можно восстановить по письму (от 1 июля 1946 года), в котором мистер Ливингстон, проректор университета, пытается открыть младшему коллеге глаза на истинное положение дел.

«Несмотря на всю убедительность вашего письма, у меня есть некоторый скепсис относительно вашей идеи. Прежде всего, я не уверен, что степень почетного доктора стоит присуждать по политическим мотивам (хотя, знаю, в случае с Пастернаком есть и причины другого характера). Кроме того, я полагаю, настоящий момент не самый лучший, чтобы делать какие бы то ни было жесты в адрес России. Если Баура захочет поставить этот вопрос перед Британским советом, то учреждение, конечно, выскажет свое мнение на этот счет. Во всяком случае, идея визита Пастернака в Англию представляется мне сомнительной, да и август, как вы сами говорите, не лучший момент для церемонии награждения».

Если иметь в виду катастрофу, которая произошла с Пастернаком позже, в связи с присуждением ему Нобелевской премии, то, пожалуй, можно испытывать даже некоторую благодарность к мистеру проректору, предотвратившему это опасное для жизни приглашение. С другой стороны, возможно, это и хорошо, что Исайя Берлин не отказывался от этой идеи в течение целых двух десятилетий до того момента, когда она стала реальной. Правда, Пастернака уже не было в живых, однако была жива Ахматова — и во время последней своей зарубежной поездки она попала-таки в Оксфорд.

Во втором случае, когда Берлин, направляясь по дипломатическим делам в Финляндию, остановился проездом в Ленинграде, в отчете своему послу он написал, что поездка в дипломатическом плане прошла без событий. И, подводя итог двум своим посещениям Ленинграда, добавил: «Думаю, в Ленинграде самым интересным для меня было посещение поэтессы. Сразу после нашего ночного разговора она написала новое стихотворение».

Позже, уже в Оксфорде, Берлин получил от Бориса Пастернака письмо, датированное 26 июля 1946 года. Поэт взял на себя экзотическую роль любовного почтальона. «Когда здесь была Ахматова, — писал он, — каждое третье слово ее было о вас. Как драматично и загадочно она о вас говорила! Например, однажды ночью, в такси, возвращаясь домой с литературного вечера, усталая и в то же время воодушевленная, почти на небесах, она вдруг шепнула мне по-французски: „Notre ami…“ Ее друзья, которые невероятно завидовали Ахматовой за то, что она встречалась с вами, засыпали меня вопросами: „Борис Леонидович, опишите нам Берлина: кто он, что за человек?“ Я принялся расписывать вас — и тем причинил Ахматовой настоящую сердечную боль. Здесь вас все очень любят и говорят о вас с большой теплотой».

Когда писалось это письмо, Анна Ахматова, как можно предположить, ходила по ленинградским улицам, все еще ощущая «солнце в теле» («иду, как с солнцем в теле») и готовясь творить все новые и новые чудеса. Однако власть хотела совсем иного. Вскоре после встречи Ахматовой с Берлиным в ее комнату поставили подслушивающее устройство, вокруг нее засуетились стукачи. Как вспоминает Надежда Мандельштам, в те летние месяцы Анна Ахматова уже находилась под неприкрытым наблюдением органов.

7 августа 1946 года Анна Ахматова вышла на сцену ленинградского Большого драматического театра. Город отмечал 25-ю годовщину смерти Александра Блока, основателя русского символизма. Выступление Ахматовой в Ленинграде было прямым продолжением ее московского триумфа. «При ее появлении на сцене, — вспоминает литератор Дмитрий Максимов, — все присутствующие в зале, стоя, приветствовали ее полными жара и восторга, несмолкающими аплодисментами».

Я пришла к поэту в гости.

Ровно полдень. Воскресенье.

Тихо в комнате просторной,

А за окнами мороз.

И малиновое солнце

Над лохматым сизым дымом…

Как хозяин молчаливый

Ясно смотрит на меня!

У него глаза такие,

Что запомнить каждый должен;

Мне же лучше, осторожной,