по вас скучать — если вы по мне не скучаете. Я так же забуду вас — как вы меня, а —

если вы меня уже забыли —

уже забыла.

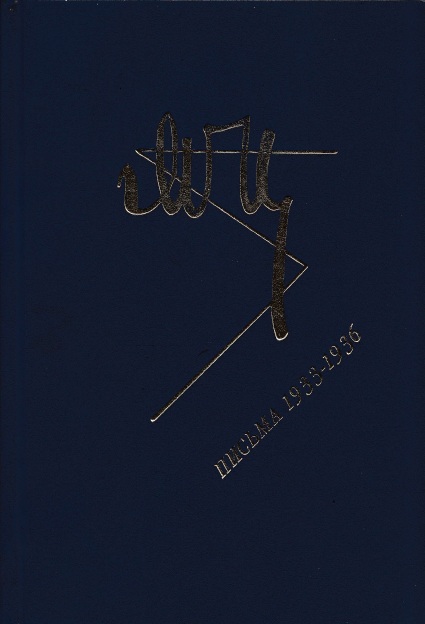

Начало письма (кончая словами «Руки и») печ. впервые по черновику, хранящемуся в РГАЛИ (ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 26, л. 113). Продолжение письма впервые — Марина Цветаева в XXI веке. 2011. С, 257. Печ. по тексту первой публикации.

<Октябрь 1935 г.>

Дорогой Борис. Отвечаю сразу, — бросив всё (в то полу-вслух, как когда читаешь письмо). Иначе начну думать, а это заводит далёко.

О тебе. Тебя нельзя судить как человека, ибо тогда ты — преступник <вариант: чудовище>. Убей меня, я никогда не пойму, как можно проехать мимо матери, на поезде — мимо 12-летнего ожидания. И мать не поймет — не жди. Здесь предел моего понимания, нашего понимания, человеческого понимания [1389]. Я, в этом, обратное тебе: я на себе поезд повезу, чтобы повидаться (хотя м<ожет> б<ыть> так же этого боюсь и так же мало радуюсь). Не проси понимания от обратного (обратнее нет. Моя мнимая резкость). И здесь уместно будет одно мое наблюдение: все близкие мне — их было мало — оказывались бесконечно-мягче меня, даже Рильке мне написал: Du hast recht, doch Du bist hart [1390] — и это меня огорчало, п<отому> ч<то> иной я быть не могла. Теперь, подводя итоги, вижу: моя мнимая жестокость была только — форма, контур сути, необходимая граница самозащиты — от вашей мягкости, Рильке, Марсель Пруст и Б<орис> Пастернак. Ибо вы в последнюю минуту — отводили руку и оставляли меня, давно выбывшую из семьи людей, один на один с моей человечностью. Между вами, нечеловеками, я была только человек. Я знаю, что ваш род — выше, и мой черед, Борис руку на сердце, сказать: О не вы! Это я — пролетарий [1391]. Рильке умер, не позвав ни жены, ни дочери, ни матери. А все — любили. Это было печение о своей душе. Я, когда буду умирать, о ней (себе) подумать не успею, целиком занятая: накормлены ли мои будущие провожатые, не разорились ли близкие на мой консилиум, и м<ожет> б<ыть> в лучшем, эгоистическом случае: не растащили ли мои черновики. М<ожет> б<ыть> от того, что буря (как женщина) любит домоводство.

Собой (ду-шой) я была только в своих тетрадях и на одиноких дорогах — редких, ибо я всю жизнь — водила ребенка за руку. Но именно п<отому> ч<то> всю жизнь — заботилась, всю жизнь и огрызалась — отгрызалась. На «мягкость» в общении меня уже не хватало, только на общение: (служение, бесполезное) жертвоприношение. Мать-пеликан, в силу создавшейся системы питания — зла. — Ну*, вот. —

О вашей мягкости. Вы — ею — откупаетесь, затыкаете этой ватой <над строкой: гигроскопической> дыры <варианты: зевы, глотки> ран, вами наносимых, вопиющую глотку — ранам. О, вы добры, вы при встрече не можете первыми встать, ни даже откашляться для начала прощальной фразы — чтобы не обидеть <над строкой: человек не подумал, что…>. Вы «идете за папиросами» и исчезаете навсегда [1392]. И оказываетесь в Москве, Волхонка, 14, или еще дальше. Роберт Шуман забыл, что у нею были дети, число забыл, имена забыл, факт забыл, только помнил <вариант: спросил> о старшей девочке: — Всё ли у нее такой чудесный голос?

Но — теперь ваше оправдание — только такие создают такое. Ваш был и Гёте, не пошедший проститься с Шиллером и X лет не проехавший во Франкфурт повидаться с матерью — бережась для Второго Фауста (или еще чего). Но — скобка — в 74 года осмелившийся влюбиться и решившийся жениться — здесь уже — сердца (физического!) не бережа. Ибо в этом вы — растратчики, ты — как «все». И будь я не я, Рильке ко мне бы со смертного одра приехал — последний раз любить! Ибо вы от всего (всего себя, этой ужасной жути: нечеловека в себе: божества в себе), как собаки <над строкой: собственным простым языком от ран> лечитесь — любовью, самым простым. И когда Ломоносова мне с огорчением писала о твоей «невоздержанности», по наивной доброкачественности путая тебя с Пушкиным и простой мужской страстностью истолковывая твой новый брак, — да, милая, — слава Богу! ибо это его — последний прицеп.

Только пол делает вас человеком, даже не отцовство.

Поэтому, Борис, держись своей красавицы.

_____

«Абсолюты»… Слова не помню (да и не личное) — очевидно: «рассчитывала на тебя, как на каменную гору, а гора оказалась горбом анаконды (помнишь, путешественники развели костер на острове, а остров, разогретый <над строкой: раздраженный огнем>, перевернулся — и все потонули <вариант: пошли ко дну>…» Такое?

Ну, что ж… И все-таки на меня со стены глядят: твоя Мария Стюарт (Car mon pis et mon mieux — sont les plus d*serts lieux [1393], эту строку, подаренную мне тобой, у меня перед смертью выпросил Рильке, словами, робкими. Это было им последнее на земле полученное. Последняя получка) — в бок глядит, с условным коварством всех женских лиц того времени (Марины Мнишек время?) — подавленная <варианты: утвержденная, держимая, упроченная> своим кольчужным платьем — в одной руке перчатки, в другой, взятый на отвес, медальон — и руки не знают <вариант: ведают>, что творят [1394]. И Рильке глядит — ею, последней, одаренной (М<ария> Стюарт — ты — я Рильке — о, цепь!) и годовалый Мур глядит с сен-жильского плажа [1395] (Ich kann nicht zu Dir nach Wallis, ich habe einen einjahrigen Riesen — Napoleon — Sohn, der meiner <пропуск одного слова> bedarf [1396]) и еще, Борис, мой пражский каменный рыцарь [1397], самый человечный из всех вас.

Я сама выбрала мир нечеловеков, что же мне роптать???

— Это как Розанов, однажды, Асе: — Ты же понимаешь, что кроме Людей Лунного Света — нет никого [1398] (нет ничего стоящего).

_____

Моя проза. Пойми, что пишу для заработка: чтения вслух, т. е. усиленно членораздельно, пояснительно. Стихи — «для себя», прозу — «для всех» (рифма — успех). Моя вежливость не позволяет час стоять и читать моим «последним верным» явно-непонятные вещи — за их же деньги. Т. е. часть моей тщательности (то, что ты называешь анализом) вызвана моей сердечностью. Я — отчитываюсь. — У меня было так, но (ряд примеров) ведь и у вас было так, вы только забыли… А Бунин еще