была просто жадноватой женщиной. С моим сводным племянником Юрой я, конечно, дружил. Один год я жил с семьей Бориса на даче в Малоярославце, но не прижился, чувствовал себя одиноко и уехал в Москву. Именно здесь были друзья и девочки. К этому я вернусь. Ведь мне исполнилось 16 лет. (В Малоярославце я быстро наладил контакты с местными старшеклассницами, возвращался со свиданий очень поздно. Леля, может быть, и не возражала бы, если бы я не таскал с собой Юру, обучая его тонкому искусству любви, в котором сам достаточно преуспел.)

С Кирюшкой меня связывала хорошая братская дружба. Он не только посылал мне карманные деньги, но покупал книги, научил их любить не только за содержание, но как самую прекрасную, достойную коллекционирования, вещь. С Кирюшкиной легкой руки я стал собирать книги. Когда выяснилось, что я кое-как достаю до педалей, Кирюшка подарил мне свой великолепней велосипед. Ездил я на опущенном до предела седле, вертя задом, как утка, шагающая по земле. Тем не менее, ездил. Со своим соседом Степаном Александровичам Байрашевским я прокатился до Воробьевых гор и обратно. Штаны из прочной материи, именуемой чертовой кожей, выдержали. В том-то и беда, что ехали не только штаны. Ехала моя кожа, а не чертова.

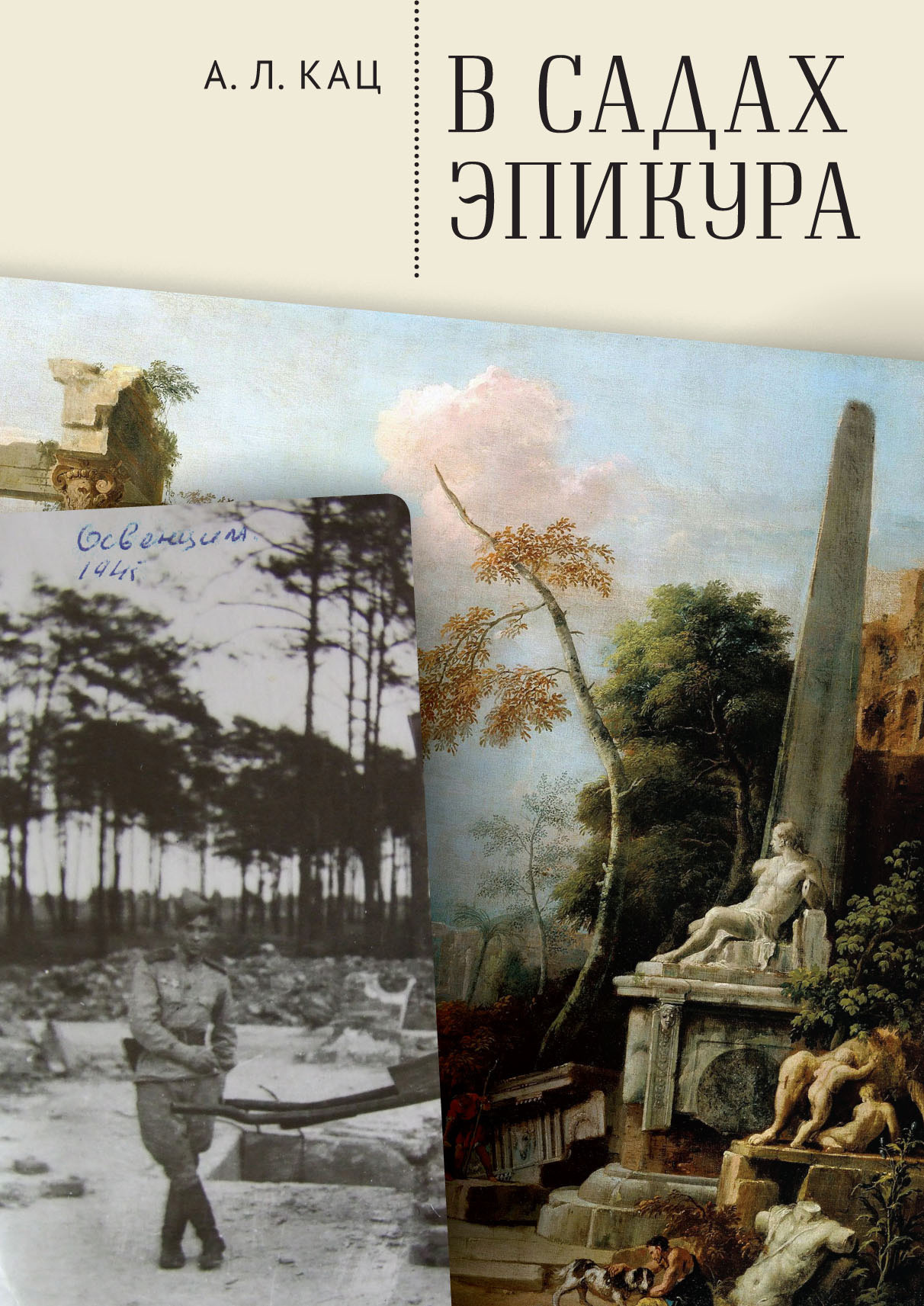

Кирюшка поощрял мои занятия фотографией, охотно снимался с моими товарищами. Сохранилась фотография: Кирюшка, Женька Вольф – мой закадычный друг – и я чокаемся на фоне бутылок. Кстати о выпивках. Мы (т. е. я и мои приятели старшеклассники) временами собирались, устраивали складчины и выпивали. Разумеется, это случалось не так уж часто. Я хочу сказать, что нас никто мелочно не регламентировал, а мы ничем не злоупотребляли, ни от чего не отказывались, никого не боялись. Я уже писал, что отец выпивал стопку водки перед обедом. На дне всегда оставался недопитый глоток. С детства, сколько я себя помню, этот глоток допивал я. Пил с удовольствием, но пьяницей не стал. Кирюшка вообще обращался со мной на равных. Я бывал у него в Калинине, в Рязани. В честь моих приездов устраивались празднества, в мы с ним выпивали. Потом я читал стихи. Кирюшка любил послушать мою декламацию. Бывая в семье Бориса на всякого рода праздниках, я тоже допускался к напиткам на общих основаниях. Мне кажется, что именно такое отношение к винно-водочной проблеме сделало меня на всю жизнь вполне компанейским человеком и белее, чем равнодушным, к выпивке. Она никогда не была для меня запретным плодом, и я не старался заполучить его.

Кирюшка учил меня сложной теории любви. Об этом следует сказать подробнее. Начиная с 6-го класса я хорошо учился, был активным участником литературного кружка, писал очень плохие стихи. Я не был незаметной фигурой в школьной массе. Поэтому я пользовался безусловным успехом у девчат. Абсолютному триумфу мешали некоторые факторы: я был мал ростом, стригся под машинку и, по милости матери, ходил в коротких штанах на помочах, в то время когда мои приятели щеголяли в длинных брюках. Вот почему Валька Савицкий, рослый, красивый парень, имел больший успех, чем я. Кажется, в 1937 г. Валька Савицкий с матерью и братом поехали на лето в Хорол на Украине. Там жили их родственники. Взяли меня с собой. Быстро пролетели два чудесных месяца. Мы с Валькой ходили на реку Хорол, заросшую камышами и лилиями, катались на лодке, ухаживали не без успеха за девчонками. Валька Савицкий был к тому же и футболистом. Его даже приняли в виде исключения, на один только день в хорольскую команду, т. к. к моменту ответственного матча с полтавской командой, какой-то игрок сгинул. На следующее утро местная газета писала, что один из хорольских футболистов – Пучицкер бил полтавских гостей по щиколоткам вместо того, чтобы бить по мячу. Свидетельствую, как очевидец, что газета совершенно правильно определила эту особенность игры Пучицкера – парня с носом, как у химеры с собора Парижской Богоматери. Итак, Валька Савицкий шел впереди меня в делах любви. Это факт. Но не стану роптать на судьбу: она и меня не оставляла своим покровительством. Мои шансы особенно возросли, когда я добился все-таки брюк клеш, достаточно широких, чтобы зачерпнуть Тихий океан. Итак, я любил. Любили и меня. Изменяли мне. Изменял и я. Страдал я. Страдали и из-за меня. Не стану перечислять имен. Моя любовь ничем не отличалась от любви Тома Сойера. Были некоторые особенности, определявшиеся разницей эпох. Но это не существенно.

Так вот: о женщинах, о том, как с ними следует обращаться, как к ним относиться я узнал от Кирюшки. Часто бродили мы с ним по милым московским бульварам, и он с большим тактом и знанием дела говорил о женщинах. Опыт у него был колоссальный. Но его рассказы не были хвастовством распутника. Кирюшка говорил о женщинах не только пылко, но и глубоко уважительно. Разумеется, мы не сомневались, что нет женщины, способной устоять перед любовью настоящего мужчины. Но такая уверенность не унижала женщину: мы говорили о том, что ее может склонить высокое чувство любви; неотъемлемые качества мужчины – благородная мужественность, ум, неназойливая умелая ласка. Детали уточнялись. Понятно, что к шестнадцати годам я был готов ко многому, и когда меня впервые приласкала женщина, я не растерялся, не ошалел. Я склонил перед ней голову в глубокой благодарности и отплатил ей высоким накалом чувства. Практика любви давалась легко. Спасибо ей, этой женщине. Но Кирюшке я обязан своей отличной теоретической подготовкой. С того времени начался мой, так и не завершившийся, поиск женской любви, которую я находил, умел ценить, и умер, не постаравшись остановить самого чудного мгновенья, потому что чудеса любви границ не знают и за каждым чудом обязательно следует новое.

Теперь о моих школьных делах. Не могу сказать, чтобы у меня были любимые предметы. Любимые учителя – да. От них и зависел уровень моей увлеченности. Вспоминаю историка со странной фамилией – Эскеджи Костак. Он был страшен непомерной требовательностью и глубоко уважаем за блеск преподавания. До сих пор помню его уроки о предреволюционной Франции XVIII в. Рассказ о Джоне Ло [4] вообще потряс меня. Я так хохотнул на уроке, что Эскеджи-Костак на мгновение прервался.

Учительница Анна Федоровна Сазонова, преподававшая русский язык и литературу, организовала литературный кружок. Его режиссером стал милейший человек отец Вальки Савицкого – Виктор Болеславович. Мы устраивали литературные вечера и инсценировали произведения некоторых писателей или разыгрывали отрывки из пьес. Дело это увлекало многих. Кружок был большим, хорошо известным не только в школе, но и в Москве. Мы даже выступили