жизнерадостность. Я тогда написала для себя: Нет в мире дружеской руки, Которая бы удержала В час огнедышащей тоски Меня от гибели паденья.

Но, повторяю, я ошибалась: Юрий Терапиано не только поддержал меня, но и вернул в литературу.

Как это ни странно, но мы с Юрием Константиновичем почти не были знакомы до моего переезда в Ганьи – вернее, наше знакомство было чисто шапочное, как говорили в те далекие довоенные годы.

Конечно, мы встречались на литературных вечерах – их тогда бывало очень много, на воскресных чаепитиях у Мережковских и на собраниях «Зеленой лампы», но – в отличие от Георгия Иванова, не пропускавшего ни одного из них, – завсегдатаем их я не являлась. К тому же я всегда была окружена друзьями, а Терапиано к числу их не принадлежал и не бывал у нас. Но я все же чувствовала симпатию к нему за его благородный и безрассудно смелый поступок: в самый разгар вражды Ходасевича и Георгия Иванова он, которому Ходасевич всячески покровительствовал, после появления «Роз» Георгия Иванова прочитал доклад о них. И впервые «провозгласил» Георгия Иванова первым поэтом эмиграции, с чем, впрочем, уже тогда были согласны Зинаида Гиппиус и Мережковский, но публично никто не называл Георгия Иванова первым поэтом. Этим докладом Терапиано заслужил вечную ненависть Ходасевича, отрекшегося от него.

Хотя Ходасевич вскоре и помирился с Георгием Ивановым и даже сблизился с ним, Терапиано он измены не простил до самой своей смерти и старался всюду и всегда мстить ему. Георгий Иванов был на редкость равнодушен к хвале и хуле и даже не поблагодарил его и не защищал его от несправедливых нападок Ходасевича. Так этот акт чистого благородства принес Терапиано – как это, к сожалению, часто бывает – одно зло. Но он все же вызвал мою симпатию к нему, хотя она тогда ничем не проявилась.

То, какую роль ему предстоит сыграть в моей литературной жизни, я тогда не предчувствовала. А роль эта, без преувеличения, оказалась очень большой.

После смерти Георгия Иванова я решила распроститься с литературой раз и навсегда. Решение мое, как мне тогда казалось, было непоколебимым и вызывалось следующими обстоятельствами: в литературных кругах стали распространяться слухи, что после смерти Георгия Иванова мне придется уйти из литературы, так как писать я не умею и все романы и стихи за меня писали сначала Гумилев, а потом Георгий Иванов. И я решила действительно замолчать. Об этом решении в первый же день моего переезда в Ганьи я сообщила Терапиано, спросившего меня, что я теперь пишу.

– Ничего не пишу и писать не буду. Кончено! Ни строчки больше не напечатаю! Никогда!

Он тут же стал доказывать невозможность такого категорического опрометчивого решения и уговаривать меня отказаться от него. Но я и слушать его не хотела.

– Перестаньте, а то я рассержусь! Оставьте меня в покое! Не приставайте!

Однако он, не опасаясь моего гнева, все продолжал уговаривать и «приставал» ко мне со все возрастающей настойчивостью.

А время шло. И я в конце концов уступила ему. Ведь это происходило, когда я еще не справилась со своим горем, и у меня просто не хватило сил сопротивляться.

И я опять послала свои стихи в «Новый журнал», а потом начала печататься в «Русской мысли» и понемногу вошла в литературную жизнь.

Терапиано торжествовал и праздновал победу. Но ему и этого казалось мало. Он стал настаивать, чтобы я писала воспоминания. На эту мысль его толкнула моя помещенная в «Русской мысли» заметка о неожиданно скончавшемся Николае Оцупе.

– Это необходимо! – убеждал он меня. – Просто грех, если вы не напишете воспоминаний о Петербурге того времени. Кроме вас, никто не сможет это сделать.

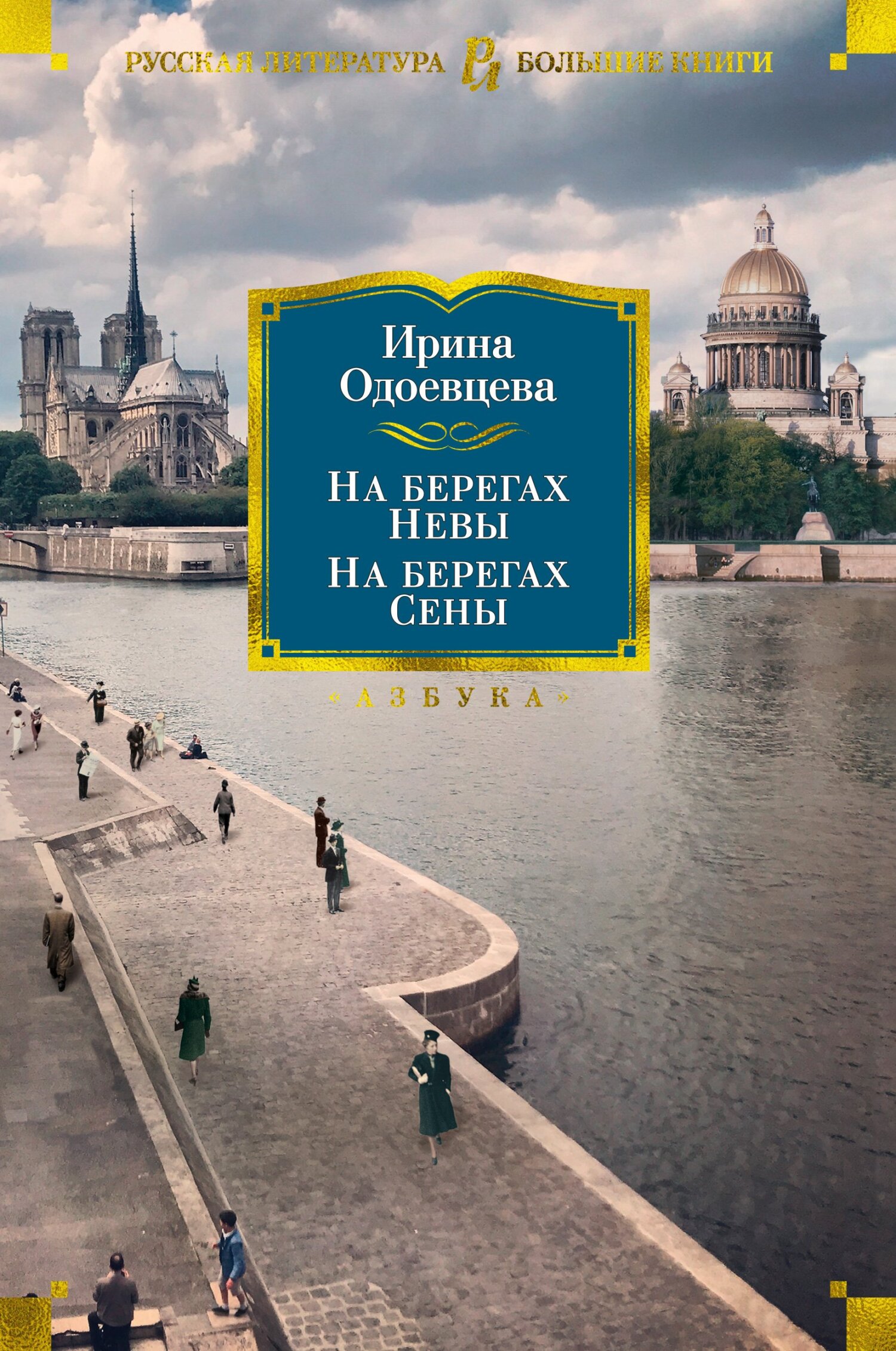

И я снова уступила ему – Юрию Терапиано. «На берегах Невы» обязаны своим появлением только ему одному. Без его настойчивости я бы их никогда не написала. И, по всей вероятности, как я тогда решила, после смерти Георгия Иванова, – ничего больше никогда не напечатала бы. Ни строчки!

Вся заслуга – если, конечно, это можно считать заслугой, – принадлежит ему. Как я могу не быть ему благодарна?

Так началась наша дружба. За двадцать лет ежедневного общения мы ни разу не поссорились и даже не повздорили.

Моя жизнь в Ганьи была совсем не похожа на прежнюю. Здесь я стала не только снова писательницей, но и журналисткой. До этого я никогда не написала ни одной статьи. Георгий Иванов считал, что работа журналиста «вредит таланту», идет во вред творчеству, в чем он был не прав, как и в «запрете» посещать редакции: «Тебе там не место».

Вернувшись в литературу, я начала писать статьи, ходить в редакцию «Русской мысли» и принимать участие в редакционной жизни. Это новое занятие увлекало меня.

В те годы литературная жизнь хотя и не цвела так бурно, как до войны, но все же не засохла и не заглохла, как теперь. Поэтических вечеров еще было много, и в большинстве из них участвовал Терапиано.

Ежегодно устраивались и его, и мои вечера – с помощью милой Софочки Прегель, бравшей на себя всю материальную сторону по их устройству и предварительной продаже билетов и проявлявшей и тут свои исключительные такт, доброту и энергию. Мы с Терапиано ездили в Париж не менее трех раз в неделю, часто с Верой Васильевной Савицкой. Бывали в кинематографе, потом обедали. Терапиано постоянно навещал своих друзей Рубисовых, с которыми и я вскоре подружилась.

Иногда Терапиано читал лекции и в «Соленом» кружке, учрежденном Озерецковским. После его смерти кружком стала заниматься, взяв его в свои энергичные руки, Евгения Николаевна Берг. Мы с Юрием Константиновичем были на 25-летии кружка, праздновавшемся уже на квартире новой устроительницы. Помню, на тогдашнем юбилее было много писателей и гостей: Софья Юлиевна Прегель, сын Андреева, Игорь Леонидович, Кирилл Дмитриевич Померанцев и другие. Юбилей прошел очень весело и удачно. Процветает кружок и сегодня. В 1981 году