type="note">[37]. Бингхем также придавал особое значение диапазону ораторского голоса и использованию во время речи жестов и мимики.

Дуглас стал не только приверженцем, но и, как показало время, мастером бингхемовской техники [38]. Если типичные для первой трети XIX века речи были насыщены классическими аллюзиями, латинскими, мало кому знакомыми фразами и пышными образами, то речи Дугласа были предельно просты. Как замечал один из современников, его язык был «классически строг, лишен цветистого орнамента… но краток, даже выразителен…». И действительно, Дуглас, имея глубокий, мелодичный голос, владел широким его диапазоном. Начиная свои выступления, он говорил медленно и почти спокойно, затем же интенсивность и громкость его голоса возрастала по мере рассказа. «Его голос… полон и богат, – отмечал „Огайский репортер“, – …его дикция примечательно отчетлива и музыкальна… Эффект потрясающий». О его манере выступать редактор «Хингем Патриот», например, писал: «Он прекрасно владеет речью… и говорит… как человек, который провел всю свою жизнь над книгами. Он убедителен, резок и саркастичен…» [39]

Дуглас обладал и артистическими умениями, позволяющими ему представлять во время своих выступлений комические и трагические сценки из жизни рабов или, копируя Д. Уэбстера, Г. Клея и Д. Кэлхауна, пародировать этих известных в то время политиков. Театрализация речи способствовала выработке у него важнейшего свойства писательского мастерства, а именно умения драматизировать повествование [40]. Росту его ораторского мастерства способствовал и круг чтения – романы популярных в то время Ч. Диккенса, В. Скотта, А. Дюма и других авторов. Диккенс вызвал в нем тягу к реалистичности, Дюма сформировал у него понимание интриги, через Скотта Дуглас осваивал романтизм и историчность повествования.

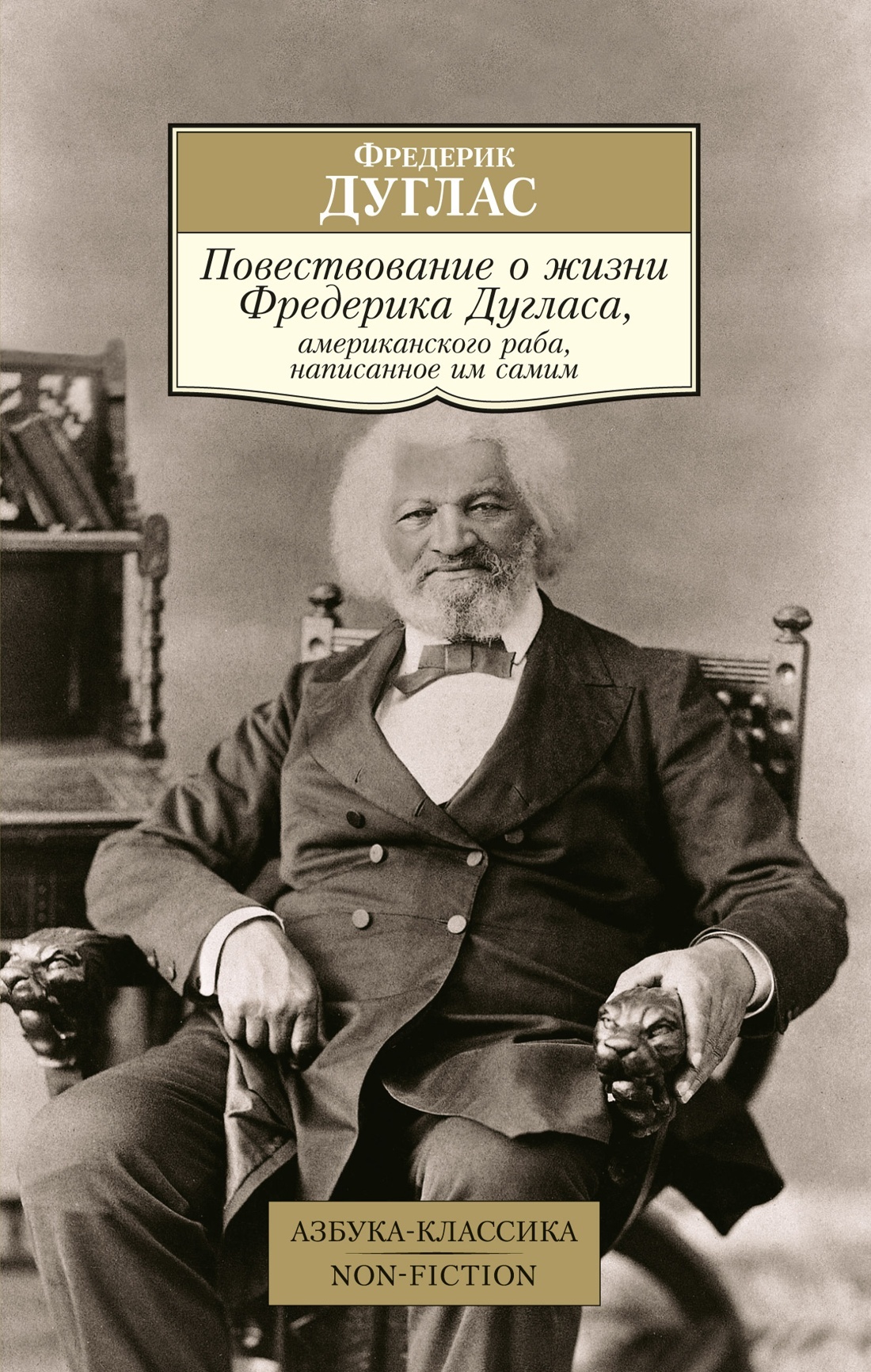

Трудно сказать, сколько вариантов и версий изложения своей жизни в неволе прозвучало за это время из уст самого Дугласа, но несомненно то, что всякий раз этот рассказ дополнялся новыми подробностями, осмысливался под иным углом зрения, становился более логичным и последовательным, более ярким и идейным с точки зрения аболиционизма. Он и послужил основой для написания собственного «Повествования» – произведения, открывшего в Дугласе незаурядное литературное дарование. Стимулов, побудивших его обратиться к печатному слову, было несколько.

В аболиционистской литературе существовала такая специфическая жанровая разновидность, как повествования (narratives) беглых рабов. Только к середине 40-х годов XIX века в свет вышло 20 повествований авторов негритянского происхождения [41]. Рассказ в них велся от лица беглых рабов, и, хотя литературной обработкой содержания в большинстве случаев занимались белые из числа аболиционистов, эти книги, как правило, носили поверхностный и описательный характер и почти всегда проигрывали в художественном отношении. Однако сама традиция письменного повествования о жизни в рабстве была довольно устойчивой среди беглых рабов, и Дуглас, естественно, не мог не считаться с ней. Другой причиной послужило то обстоятельство, что многие из тех, кому доводилось слушать его зажигательные речи, сомневались в том, что перед ними бывший полуграмотный раб [42]. По мере того как его выступления учащались, Дуглас уже не ограничивался обычным рассказом об ужасах рабства, почерпнутых из личного опыта, его речи становились всеохватывающими и аналитичными. Вспоминая о том времени, он писал: «У меня появились новые взгляды. Меня решительно перестал удовлетворять простой рассказ о несправедливостях; я чувствовал стремление к их обличению… Кроме того, мой духовный рост усиливал самостоятельность моих суждений» [43]. Он обсуждал прорабовладельческий характер церкви, касался природы Конституции, говорил о расовых предубеждениях на Севере и избирательных правах для черных, затрагивал многие актуальные проблемы того времени. Гаррисон и другие аболиционисты поощряли его интерес к этим проблемам, и вскоре ораторские умения Дугласа пополнились блестящим анализом. Все большая отшлифованность его речей стала вызывать у большинства публики сомнения в истинном его происхождении. Почему, возникали у них вопросы, если он раб, то неясно, откуда он, кто его хозяин и как он бежал? Чтобы ответить на эти вопросы и рассеять сомнения, Дугласу пришлось отбросить всякую осторожность и обратиться к перу, занявшись литературным изложением собственной биографии. Тем более он понимал, что книжная версия будет более емкой по содержанию и позволит ознакомиться с ней большей аудитории. К написанию книги его подталкивали и соратники по аболиционистскому движению, видевшие в нем сильную личность, могущую увлечь за собой массы. В этом намерении Дугласа поддерживали, в частности, У. Л. Гаррисон и У. Филлипс [44]предложившие написать соответственно «Предисловие» и «Письмо к автору», предварявшие «Повествование» и объяснявшие авторский замысел. Их имена также были призваны как бы освятить содержание книги и выступали гарантией подлинности приводимых в ней фактов, придавали им большую достоверность. Захваченный этой идеей, Дуглас уже в середине 1844 года начал вынашивать план будущей книги, а в течение зимы 1844/45 года непосредственно занялся ее написанием. К весне 1845 года рукопись «Повествования» была закончена в полном объеме, а в мае книга уже увидела свет.

Однако, принимаясь за книгу, Дуглас отчетливо сознавал, что цель, стоящая перед ним, не является собственно литературной. Он писал: «Я почувствовал себя исключительно странно даже в собственных глазах, когда сел писать» [45]. И хотя впоследствии Дуглас был признан выдающимся публицистом своего времени, это ощущение не покидало его на протяжении всей жизни. На исходе лет, в книге «Жизнь и эпоха Фредерика Дугласа», он вспоминал, что литература не была для него самоцелью, но служила средством борьбы [46]. И тем не менее дебютная работа Дугласа имела такой успех, что, подобно «Призыву» Дэвида Уокера, явилась актом большого исторического значения, став в силу ряда причин не только главным орудием в пропагандистском арсенале аболиционистского движения, но и своего рода вехой в развитии негритянской письменной традиции. Спустя несколько лет, в июле 1849 года, священник Эфраим Пибоди в обзоре повествований беглых рабов отметил «Повествование» Дугласа как первое негритянское произведение, положившее начало новой теме в американской литературе [47]. Более того, как смело указывают некоторые литературоведы и историки, это «Повествование» стало не только шедевром, но и классикой американской литературы [48].

На создание этой небольшой по объему – всего 100 страниц! – повести у Дугласа ушло чуть более полугода, но успех ее превзошел все ожидания автора и его сподвижников по борьбе. «Повествование», едва выйдя в свет, сразу же привлекло внимание прогрессивной общественности по обе стороны океана, было переведено на несколько европейских языков, в частности французский и датский, и только в 1845 году выдержало четыре издания в самих Соединенных Штатах Америки. Нелишне отметить, что только за первые пять месяцев этого года было продано 4,5 тыс. экземпляров книги. В 1845 и 1846 годах она была переиздана в Ирландии, в 1846 году ее издали в Англии и Дании, а в