— Я достоин сострадания, — говорит он вместо приветствия. — Мать меня презирает, а Лена уже три дня не здоровается. Обе правы: я выбросил в окно пишущую машинку…

Еще квартал по той же стороне. Из подъезда выходит губастый Женя Рейн в полувоенном френче а-ля Мао Цзедун, с тремя авоськами пустых бутылок и сталкивается нос к носу с Яшей Гординым. Яша живет на Малой Московской, в трех минутах ходьбы. В данный момент Яша направлялся к своему младшему брату Мише, жившему с Рейном в одной квартире. Встретившись с Рейном, Яша меняет свои планы, забирает из Жениных рук одну авоську, и они вместе идут освобождаться от бутылочной ноши. Я не слышу, о чем они говорят, но полагаю, что обсуждается вчерашний поэтический вечер у Рейна. Читали стихи: сам хозяин, Гордин, Бродский, Найман, московская гостья Наташа Горбаневская (в августе 1968 года она, в числе семерых человек, выйдет на Красную площадь протестовать против вторжения советских войск в Чехословакию).

Комната Рейна набита поэтами и слушателями, лица плавают в сигаретном дыму. Художник Миша Беломлинский притулился на стуле возле шкафа и рисует в блокноте шаржи. Мне их прекрасно видно, потому что кто-то посадил меня на шкаф. Вот Миша набросал портрет моего мужа Вити, и мне не нравится, что он нарисовал ему нос уточкой и утвердил очки на самом его кончике. В знак протеста я тоненькой струйкой лью Мише вино за воротник рубашки.

— Лей белое вино, а не красное, мерзавка, — кричит его жена Вика. — Красное не отстирывается!

На дворе, кажется, 1967 год.

Двадцать три года спустя я брожу взад-вперед между Сережиным и Жениным домами, заглядываю во дворы, смотрю в слепые глазницы окон, в наглухо закрытые для меня подъезды. Сколько в этих домах прочитано стихов и прозы! Сколько выпито водки, рассказано сплетен! Сколько раскрыто секретов и тайн! Сколько дано и нарушено клятв!

На память приходят посвященные Сереже строки Рейна:

Неужели выходили оба окнами на Щербаков переулок,

У Пяти углов назначали утреннее свиданье?

Что осталось от этих прогулок?

Ничего не успел я тебе сказать на прощанье.

Вот теперь говорю: Ты был самым лучшим

в этом деле, где ставят слово за словом,

самым яростным, въедливым, невезучим,

и на все до конца навсегда готовым.

…Возвращаюсь на Разъезжую. Полвека назад, заглянув во двор дома № 13, можно было увидеть в компании, играющей в волейбол, маленького, прыгучего Анри Волохонского. Тогда он еще не носил своего знаменитого бархатного берета. Зайдя эдак лет 10–12 спустя в соседний подъезд, мы оказались бы в гостях у Игоря Ефимова. С его женой Мариной Рачко мы учились в одной 320-й школе.

Итак, Разъезжая, дом № 13, большая ефимовская коммуналка. Коридор украшен настенными велосипедами и корытом, на кухне соседи, как мне казалось, круглосуточно жарили котлеты. Перепадало и ефимовским гостям.

Марининой бабушке Олимпиаде Николаевне принадлежит бессмертная фраза, до сих пор являющаяся неоспоримым аргументом в любом философском споре. Заходит ли речь о политике, театре, кино, книгах, прошлогодней погоде или способах жарки котлет, мы цитируем покойную Олимпиаду Николаевну, отсылавшую нас к последней, высшей инстанции: «ВЫЙДИ НА КУХНЮ, СПРОСИ КОГО ХОЧЕШЬ».

В этой коммунальной квартире, на дне рождения Марины, 15 ноября 1967 года, я впервые увидела Сергея Довлатова.

Обычно в день Марининого рождения у них собиралось около тридцати человек — поэты, писатели, художники, в большинстве не печатаемые и не выставляемые, однокашники Марины и Игоря по Политехническому институту, а также школьные или соседские приятели вроде меня.

Накануне дня рождения я позвонила Марине с обычными вопросами:

1. Что подарить?

2. Что надеть?

3. Кто приглашен?

На третий вопрос Марина ответила, что будут «все, как всегда, плюс новые вкрапления жемчужных зерен».

— Например?

— Сергей Довлатов, знакома с ним?

— Первый раз слышу… Чем занимается?

— Начинающий прозаик.

— Способный человек?

— По-моему, очень.

— Как выглядит?

— Придешь — увидишь, — засмеялась Марина и повесила трубку.

Глава вторая

Эта неаполитанская наружность

На Маринин праздник я пришла не одна, а с Эльжбетой Мыслинской, коллегой из Польши, которую мне поручили в университете развлекать в порядке общественной нагрузки. Мы опоздали на час, вечеринка была в разгаре. Народ толпился в кухне и коридоре — ефимовским соседям полагаются медали за терпимость и добродушие. Большие приемы Игорю и Марине разрешалось устраивать в комнате, где жили Маринина мама, бабушка и дочь Лена. Когда мы пришли, стол с яствами уже был придвинут к стене, около него толпились знакомые лица. Сигаретный дым застилал глаза, под стенания аргентинского танго — даже в молодости мы были вызывающе старомодны — в центре покачивалось несколько пар.

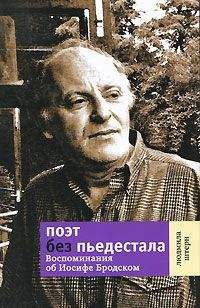

Я не сразу заметила «новое жемчужное зерно». Но уж когда заметила, не могла отвести от него глаз. Он полусидел одним боком на письменном столе и разговаривал с Володей Марамзиным, который тогда уже был заметным писателем. На вид «зерну» было лет двадцать пять (оказалось, что двадцать шесть), и он был невероятно хорош собой. Брюнет, подстрижен под бобрик, с крупными, правильными чертами лица, мужественно очерченным ртом и трагическими восточными глазами. На нем были джинсы, клетчатая рубаха и рыжий потертый пиджак (то есть он был одет почти так же, как был одет Бродский, когда я впервые увидела его в 1958 году, за девять лет до описываемых здесь событий).

О господи! Где же я видела эту неаполитанскую наружность? Я определенно встречала этого человека, такую внешность забыть невозможно…

Вот он встал, оказавшись на голову выше всех гостей, похлопал себя по карманам, извлек пачку смертоносных сигарет «Прима» и чиркнул спичкой, лелея огонь в лодочке из ладоней. И я вспомнила…

Весна. Залитый солнцем Невский проспект, толпа, сплошной рекой текущая мимо Пассажа, тающие сосульки посылают с крыш за воротник ледяные капли, смуглые мальчишки протягивают веточки мимозы. Близится Восьмое марта. Внезапно в толпе образуется вакуум, и в нем я вижу молодого гиганта с девушкой. Оба в коричневых пальто нараспашку, оба коротко стриженые брюнеты, черноглазы, чернобровы, румяны, ослепительны. Они неторопливо шествуют, держась за руки — непринужденные, раскованные, занятые исключительно друг другом. Они знают, что ими любуются, но как бы никого вокруг не замечают, отделенные от остального мира магнитным полем своего совершенства. Они хозяева жизни. И кажется, что этот первый весенний день принадлежит только им, только для них светит солнце и звенят сосульки, и только им протягивают мальчишки веточки мимозы.

«Если мы захотим похвастаться перед инопланетянами совершенством

Homo

sapiens

, мы должны послать в космос именно эту пару, — подумала я. — Ну уж, если не в космос, так в Голливуд. Черт знает как хороши».

Они прошли мимо, а я смотрела им вслед, пока они не скрылись из виду. Сперва она, а его стриженый круглый затылок был виден даже у Аничкова моста.

— По-моему, я не знаком ни с одной из вас, — сказал Сергей, протягивая руку сперва Эльжбете, потом мне. — Довлатов моя фамилия.

Я тоже назвалась.

— Люда Штерн… Люда Штерн, — пробормотал Довлатов. — Что вы пишете, стихи или прозу?

В тот период его жизни, впрочем, как и во все последующие, человечество в глазах Довлатова делилось на Тех, Кто Пишет, и остальных…

— Ничего не пишу. Я инженер-геолог и занимаюсь слабыми грунтами, точнее суглинками и глинами. А Эльжбета — специалист по скальным породам.