дабы выразить чувства, кои не в состоянии был высказать словами, с увлажнившимися глазами и сердцем, исполненным благодарности Богу; а в это время мой истинный и драгоценный друг, капитан, с необычайным выражением искреннего удовольствия на лице поздравлял нас обоих. (199)

Испытывая те же чувства, что и апостол Петр при вызволении из темницы и «Илия, когда возносился на небо» [168], Эквиано полетел к регистратору, рассказывая встречным «о благородстве моих дорогих капитана и хозяина». Про себя он повторял слова 126-го псалма, в которых видел выражение своей веры с тех самых пор, как Паскаль предал его в Детфорде: «В сердце своем восславил Господа, в которого верую» [169]. Даже регистратора, казалось, охватило желание благодетельствовать – он заверил бумаги об освобождении за половину обычной цены в одну гинею:

Монтсеррат. – Всем, кто читает сие: я, Роберт Кинг, из прихода св. Антония на указанном острове, купец, выражаю свое почтение. Да будет вам известно, что я, вышеупомянутый Роберт Кинг, получив сумму в семьдесят [170] фунтов в монете указанного острова и ввиду получения оной суммы, уплаченной мне в руки стой целью, чтобы негр-раб, именуемый Густавом Васой, мог стать и стал свободным, получил вольную, отрешился от зависимости, освободился и был отпущен на свободу, настоящим навечно даю вольную, отрешаю от зависимости, освобождаю и отпускаю на свободу вышеуказанного негра-раба, называемого Густавом Васой, и тем самым навечно передаю, предоставляю и наделяю его, упомянутого Густава Васу, всеми правами, титулованиями, владениями, суверенитетом и собственностью, которыми я как господин и хозяин вышесказанного Густава Васы обладал или обладаю или каким бы то ни было образом могу или буду впредь обладать в отношении вышесказанного негра. В удостоверение чего я, вышеупомянутый Роберт Кинг, прикладываю к сему свою руку и печать сегодня, в десятый день июля месяца, в год Господа нашего одна тысяча семьсот шестьдесят шестой. Роберт Кинг.

Подписано, скреплено печатью и исполнено в присутствии Терри Легэя. Монтсеррат.

Содержащееся здесь освобождение зарегистрировано в полном объеме в одиннадцатый день июля, 1766, в книге записей Д. Терри Легэй, регистратор.

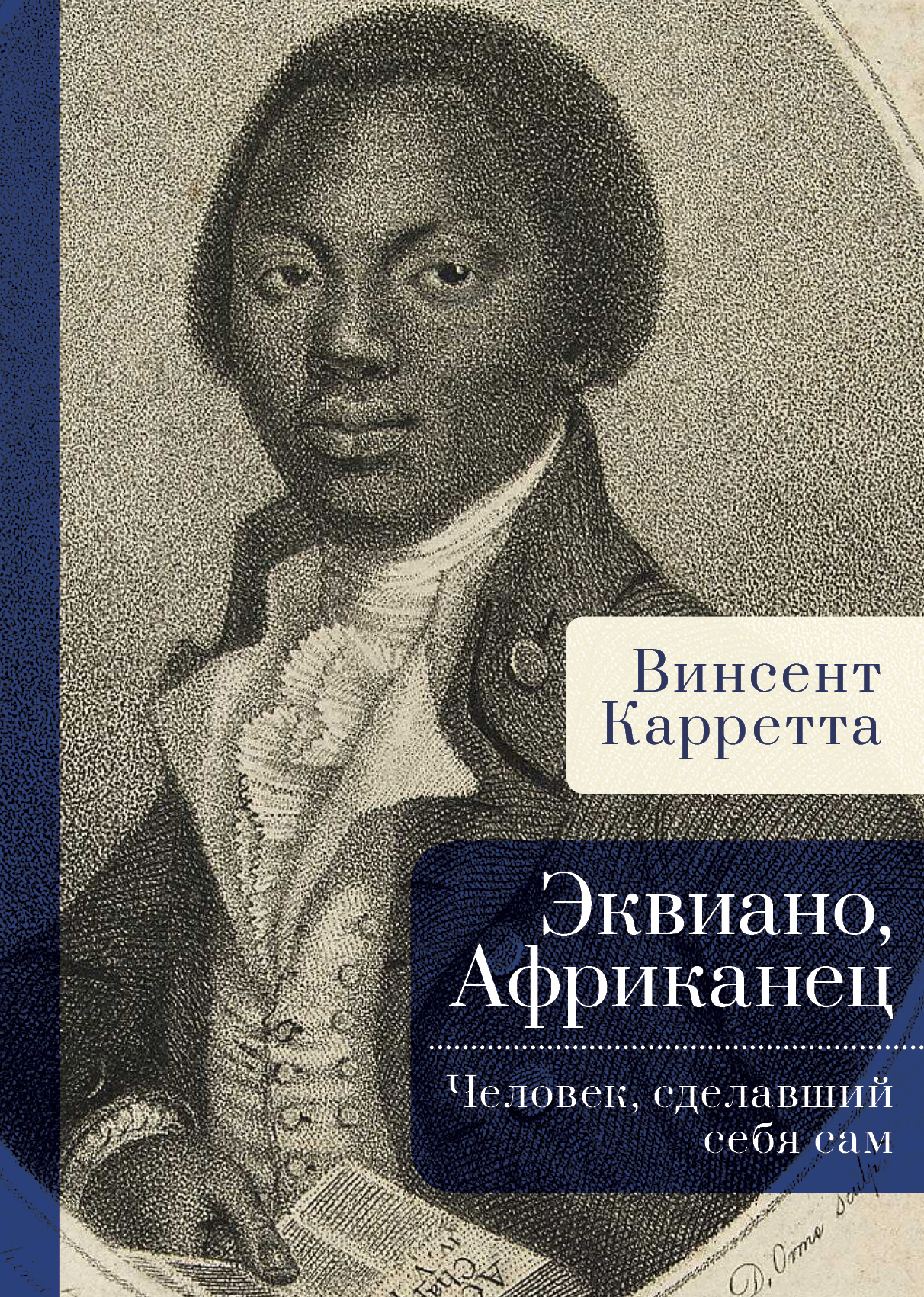

Эквиано, «который утром еще был рабом, трепетавшим пред волей другого, стал сам себе хозяин и совершенно свободен» (202). Но свобода тоже была дарована «волей другого». Включение в автобиографию текста вольной, или документа об освобождении, предполагает, что он всегда имел при себе копию документа, поскольку пока существовало обусловленное расой рабство, вольность освобожденного черного всегда могла быть оспорена.

Жизнь раба, выпавшая на долю Эквиано в Америке, совершенно не походила на существование, которое влачило подавляющее большинство выходцев из Африки, обреченных на полевые работы. Но отличалась она еще и тем, что позволяла обозреть всю картину рабства в Америке, не доступную никакому отдельному рабу. Мобильность, присущая его роду занятий, грамотность и везение с хозяевами помогли познакомиться со всем многообразием условий, в которых существовали рабы британских колоний в Америке, что дало ему право в 1789 году выступить свидетелем против рабства от имени миллионов лишенных голоса собратьев-рабов. Ему удалось преодолеть границы чисто личного опыта и выявить общую правду об этом греховном установлении: «на всех многоразличных островах, где мне приходилось бывать (а я посетил не менее пятнадцати) с рабами обращались не лучше, так что поистине история одного острова или даже плантации, за немногими помянутыми исключениями, может служить примером повсеместного положения вещей» (168).

Уже после освобождения Эквиано обратил внимание на существенное отличие между тем, как обращались с рабами в британской Вест-Индии и на французских Карибах. Рассказывая о Мартинике, он замечает: «На острове мне подвернулась неплохая сделка, и я нашел это место весьма привлекательным: особое восхищение вызвал Сен-Пьер, главный город острова, выстроенный в наибольшем подобии с европейскими городами, какое я только встречал в Вест-Индии. С рабами здесь, в общем, обращались не так плохо, они имели больше времени для отдыха и выглядели лучше, чем на английских островах» (232). Как раз в 1789 году шли многочисленные дебаты о том, хуже ли обращаются с рабами в британской Вест-Индии, нежели во французской, где оно регулировалось – по крайней мере в теории, хотя и не всегда на практике – принятым в 1685 году Code Noir [171]. Поводом же для дебатов послужил спор о том, кто лучше регулировал рабство – заседавшие в Париже и Лондоне правительства метрополий или местные колониальные власти. Рассказ Эквиано о жизни в Вест-Индии сочетал личные наблюдения и опыт, чужие свидетельства и ссылки на письменные источники с его собственными комментариями. Как и повествование о жизни в Африке, воспоминания о Вест-Индии совмещают частный опыт с общественным, а автобиографию – с историей.

В 1789 году Эквиано напишет, что его опыт вест-индского рабства подтверждает свидетельства и доводы белых противников работорговли, с недавних пор распространявшиеся в печати и в парламенте. Различие между «человеком чувства» Робертом Кингом и «бесчувственным хозяином» мистером Драммондом коренится в самой природе работорговли, ожесточающей и хозяина, и раба: «Не является ли работорговля в целом войной против человеческой души? Не подлежит сомнению, что там, где начинают унижать достоинство человека, кончают попранием всех моральных законов и повергают всякие чувства в прах!» (167). Только попранием моральных законов можно объяснить принятие 8 августа 1688 года печально известного акта № 329 Ассамблеи Барбадоса, на который Эквиано ссылается, как на «слишком хорошо известный», так как он часто цитировался Бенезетом и другими во время дебатов о работорговле. Эквиано приводит отрывок о наказании белого за умышленное убийство раба штрафом в размере всего лишь пятнадцать фунтов стерлингов, поскольку этот акт стал образцом для подобных кодексов в основывавшихся позже колониях: «И то же самое правило действует на большинстве островов Вест-Индии, если не на всех. Не есть ли это одно из множества принятых на островах узаконений, что вопиют о пересмотре? И не заслуживают ли члены ассамблеи, принявшие сей акт, именоваться дикарями и зверьми, а не христианами и людьми? Их акт, одновременно безжалостный, несправедливый и неумный, своей жестокостью посрамил бы установления тех, кого мы зовем варварами, а несправедливостью и безумием поразил бы нравственность и здравый смысл самаида и готтентота» [172]. И только обращение в прах всех человеческих чувств могло позволить французскому плантатору похваляться тем, что многие из его рабов приходятся ему детьми: «Прошу, читатель, ответь: эти сыновья и дочери французского плантатора в меньшей ли мере его дети лишь оттого, что выношены черной женщиной? И каковы же добродетели тех законодателей и чувства тех отцов, что расценивают жизни своих сыновей, так или иначе пришедших в наш мир, не более чем в пятнадцать фунтов, при том что они