стоял двадцать лет назад в комнате Фонтанного дома <…>. Вещи, они ведь как губки, впитывают в себя время и вдруг окатывают им человека с головы до ног, если он внезапно встречается с ними после долгой разлуки. Для Анны Андреевны вещи в ее комнате полны, наверное, 1913-м годом <…>».

Даже рисунок Модильяни, самая большая ценность из принадлежащих ей вещей, на протяжении десятилетий служивший своего рода туристической достопримечательностью для посетителей, здесь становится штрихом, иллюстрирующим нищету, на которую Ахматова была обречена пожизненно. Анатолий Найман рассказывает, как к Ахматовой приходил один оксфордский студент. Это была третья квартира Пуниных, на улице Ленина, 34; Ахматова занимала там одну комнату из трех. Зашла речь о Модильяни; молодой человек выразил желание взглянуть на картину. Ахматова попросила присутствовавшего при разговоре Наймана показать студенту рисунок. «Я подошел к кровати, — пишет Найман, — сделал приглашающий жест, он не двинулся с места; решив, что он чего-то не понимает, я объяснил, что вот он, рисунок, потянул гостя за рукав, стал подталкивать. Он с испугом взглянул на портрет и сейчас же вернулся на место. Когда он ушел, Ахматова сказала: „Они там не привыкли видеть постели старых дам. <…>“ Потом: „Они не могут поверить, что мы так живем. И не могут понять, как мы в этих условиях еще что-то пишем“».

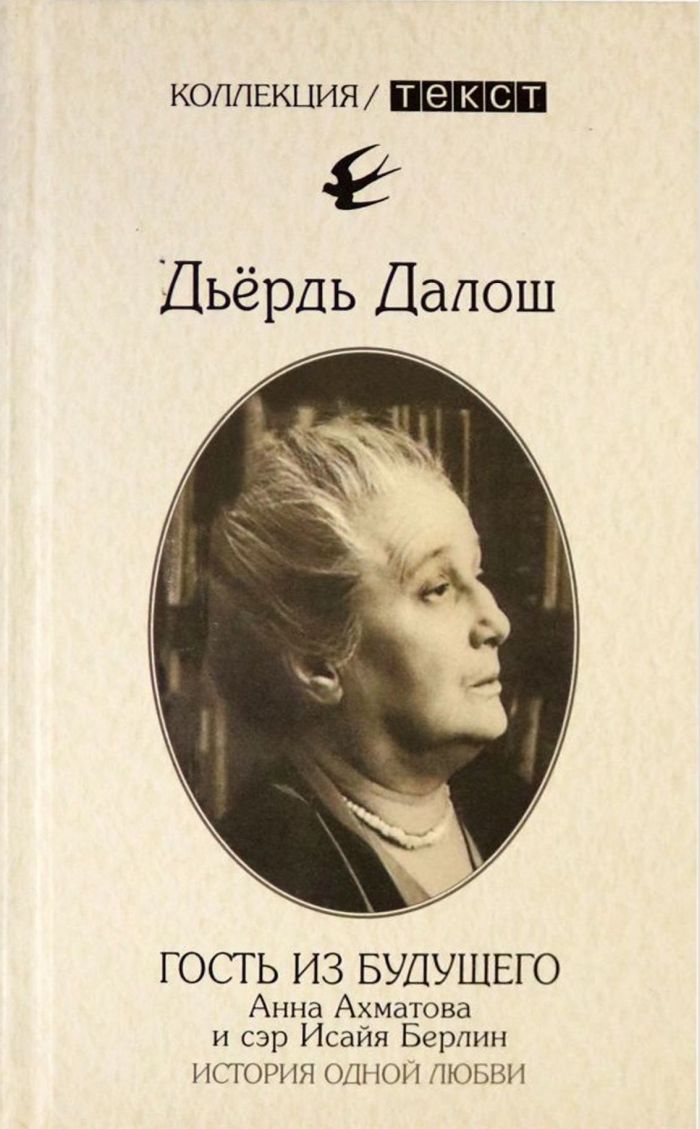

«Величавая, седоволосая дама, в окутавшей плечи белой шали, медленно поднялась, чтобы поздороваться с нами.

Анна Андреевна Ахматова держалась с огромным достоинством, у нее были неторопливые жесты, благородная голова, красивые, несколько суровые черты лица с выражением безмерной скорби. Я поклонился — это казалось само собой разумеющимся, ибо она выглядела и двигалась, как королева в трагедии…» Такой увидел Ахматову Исайя Берлин. Сцена не лишена некоторой театральности; но ведь и само место действия, бедно обставленная комната в исторических кулисах дворца Шереметевых, — все это как бы предполагало некоторую патетику. Да и то, что разыгрывалось в ту ночь, навевает мысль о сценическом действии.

Однако перед этим произошла некоторая интермедия, которой и Берлин, и Ахматова придавали в последующем большое значение. В те же дни в Ленинграде находился Рандольф Черчилль, журналист, сын того самого Черчилля. Прибыв в гостиницу, он случайно узнал, что где-то тут же находится его бывший однокашник по Оксфорду, Исайя Берлин. Рандольф радостно отправился искать приятеля, которого надеялся использовать и как идеального переводчика. Фонтанный дом он нашел — и, зайдя во двор, стал во всю глотку кричать: «Исайя, Исайя!» Эпизод этот, в тогдашних условиях крайне необычный, бросающийся в глаза, мог стать просто опасным для случайно причастных к нему советских граждан. Поэтому Берлин решил на время попрощаться с Ахматовой и перенести встречу на девять вечера.

Пьеса, начавшаяся со второго пришествия Исайи Берлина (ей можно было бы, наверное, дать название «Разговор в Фонтанном доме»), состоит из трех действий. В первом происходит знакомство с действующими лицами. Тут присутствует третий персонаж — ученица второго мужа Ахматовой, шумеролога Владимира Шилейко, умершего в 1930 году. Она, эта ученица, становится источником напряжения, так как относится к категории тех простодушных людей, которые не чувствуют, когда становятся лишними.

Шумерологиня сидела до полуночи, расспрашивая Берлина про то, как организовано обучение в английских университетах. «Ахматову это совершенно не интересовало, и большую часть времени она молчала», — замечает Берлин. Тем не менее эти первые три часа, из двенадцати, которые они проведут вместе, тоже очень важны. Во-первых, это время общения без слов, во-вторых, период, когда между хозяином и гостем возникает тайное согласие — хотя бы уже потому, что оба желают бестактной посетительнице провалиться ко всем чертям.

Второе действие занимает следующие три часа и в сценографическом плане состоит из двух актов: первый я бы назвал «информативным», в то время как во втором на сцену выходят чувства. Исайя Берлин рассказывал мне: в тот самый момент, когда закрылась дверь за шумерологиней, атмосфера в комнате стала иной, задышала интимностью.

Сначала Ахматова расспрашивала гостя о своих давних подругах, друзьях, знакомых, живущих на Западе. «Мы говорили о композиторе Артуре Лурье, которого я встретил в Америке во время войны, он был ее близким другом и положил несколько ее и мандельштамовских стихотворений на музыку; о поэте Георгии Адамовиче, о Борисе Анрепе, мозаичисте <…> Она показала мне кольцо с черным камнем, которое Анреп дал ей в 1917 году. Она спросила затем о Саломее Гальперн, урожденной Андрониковой <…>, которую она хорошо знала по Петербургу перед Первой мировой войной, — знаменитой светской красавице того времени <…>. Ахматова сказала мне <…>, что Мандельштам, который был в нее влюблен, посвятил ей [3] одно из самых прекрасных своих стихотворений. <…> Затем она спросила о Вере Стравинской, жене композитора, с которой я тогда не был знаком <…>. Она рассказала о своих поездках в Париж перед Первой мировой войной, о своей дружбе с Амедео Модильяни, чей рисунок, изображавший ее, висел над печкой…»

В этом сеансе воскрешения прошлого Берлин играл роль наивного любопытного собеседника, который, добросовестно отвечая по мере сил и возможностей на задаваемые ему вопросы, становился участником своеобразного путешествия во времени. В тот период — собственно, началось это в 1940 году — Ахматова постоянно двигалась по временным плоскостям «Поэмы без героя». Потерянный рай дореволюционной эпохи она рассматривала как увертюру к своей трагедии. Вот почему ответы Берлина закономерно и почти напрямую вели ко второму акту — к эмоциональной, хотя и недолгой, кульминации встречи.

Говорила она и «о своем первом муже, знаменитом поэте Гумилеве. <…> Она была убеждена, что он не принимал участия в монархистском заговоре, из-за которого был казнен <…>; в ее глазах стояли слезы, когда она описывала мучительные обстоятельства его смерти».

Мало было на свете людей, перед которыми Ахматова не стеснялась показывать свои слезы. И причина вовсе не в том, что у нее были какие-то комплексы, что она не способна была открываться перед посторонними людьми. Многие могли наблюдать ее бурные вспышки ярости, слышать ее язвительные замечания, видеть, как она хохочет до упаду. В такие моменты она не думала о том, какое производит впечатление. Но в одном она крепко держала себя в руках: она не терпела, когда ее жалеют. А в ту ночь она несколько раз разражалась слезами.

«Затем она прочла свои стихи из „Anno Domini“, „Белой стаи“, „Из шести книг“. <…> Прочла еще не оконченную в то время „Поэму без героя“. <…> Даже тогда я сознавал, что слушаю гениальную вещь. <…> Затем она прочла „Реквием“, по рукописи.