очень был хорош, так что доброта его не замечалась, а принималась как что-то самое естественное».

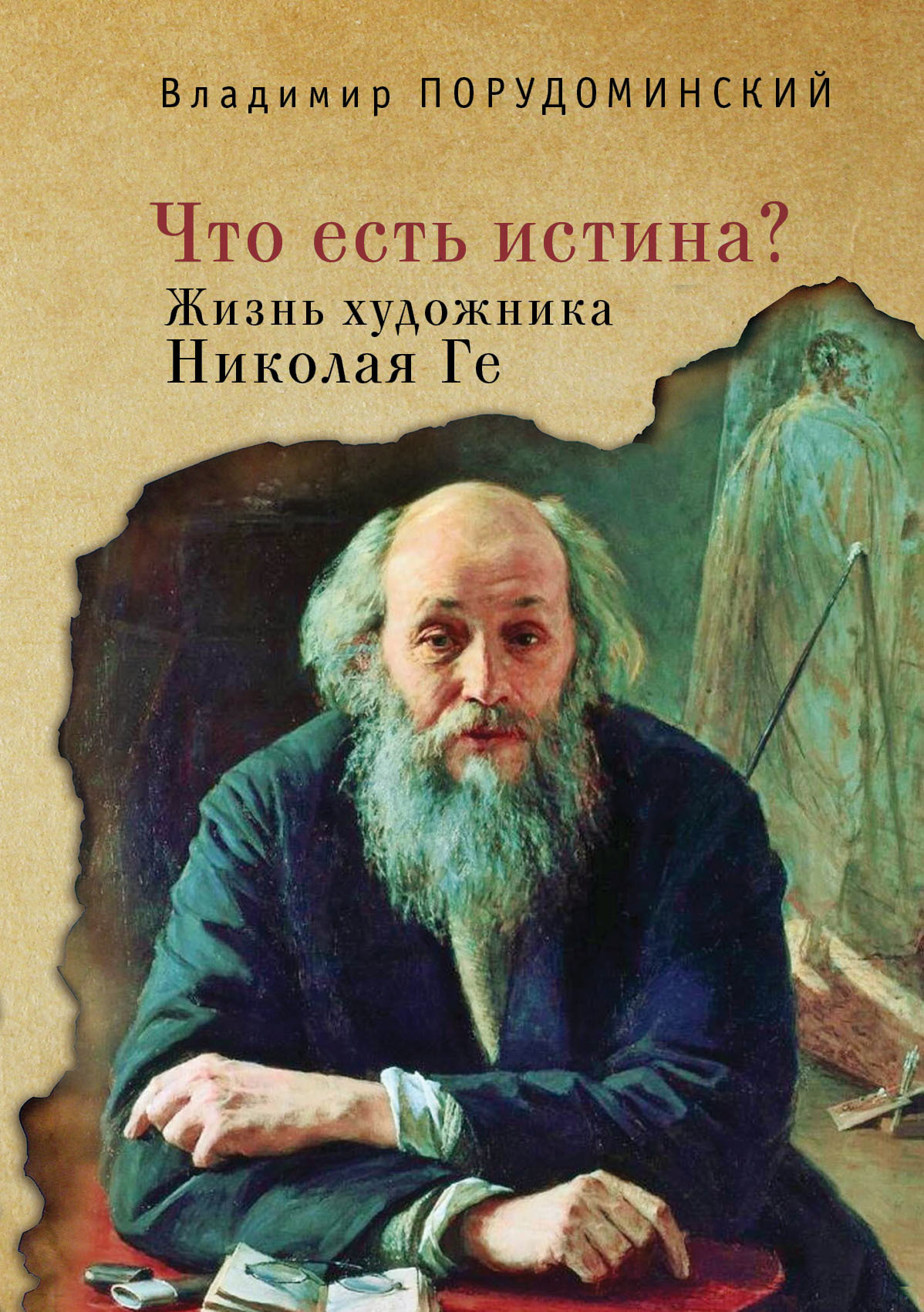

Некоторым, кто впервые видел их вместе – Толстого и Ге, – казалось какое-то мгновение, что они похожи. Седая борода. Простота обращения. Простота одежды…

Только мгновение. Они были прекрасны вместе, но вовсе не похожи. И не в лице дело, хотя лица очень разные. Дело в том, что и во внешности каждого, во всем поведении чувствовался «собственный текст».

Художник Поленов это подметил: «Ге как человек на меня произвел ужасно сильное впечатление, совершенно противоположное Толстому. Тот ветхозаветный пророк с карающим Еговой, а этот последователь Христа с его всепрощением и добротою».

Люди, близкие Льву Николаевичу, называли Толстого – Стариком, а Ге называли – Дедушкой.

Есть индийская сказка о том, что человек уронил жемчужину в море и, чтобы достать ее, взял ведро и стал черпать и выливать на берег. Он работал так не переставая, и на седьмой день морской дух испугался того, что человек осушит море, и принес ему жемчужину.

Л.Н. Толстой

В Евангелии от Иоанна рассказывается:

Некто, именем Никодим, один из начальников Иудейских, пришел ночью к Иисусу для беседы. Иисус говорил ему, что нужно родиться свыше, чтобы увидеть Царствие Божие. Никодим удивился: как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей? Иисус отвечал: рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Иисус открыл Никодиму, что послан на Землю не чтобы судить мир, а чтобы мир спасен был через него. Суд же состоит в том, что в мир пришел свет: люди злые ненавидят свет, возлюбили тьму, скрывающую их дела; поступающие же по правде идут к свету, дабы явны были дела их. Евангельская история про беседу Иисуса с Никодимом утверждает, что человечество отныне разделено надвое – на принявших вероучение Христа и отвергающих его. Отвергнуть учение Христа – значит бьпъ осужденным на пребывание во тьме, не узнать истинно человеческого. Принять и исполнять его – значит открыть для себя путь к обновлению, к духовному возрождению. В 1886 году Ге написал эскиз «Христос и Никодим». Работа этапная. В эскизе Ге определил содержание и смысл своей завтрашней живописи. Лев Николаевич Толстой, уговаривая Третьякова купить одну из самых известных картин Ге – «Что есть истина?», писал, что эта картина составит эпоху в христианском искусстве. В следующем письме Толстой объяснял: веками художники изображали Христа-Бога; затем начались попытки изображать его как лицо историческое («Тайная вечеря» самого Ге, «Христос в пустыне» Крамского); далее Христос был сведен и с пьедестала исторического лица, помещен в гущу сегодняшней обыденной жизни («Милосердие» Ге), – «и все не выходило. И вот Ге взял самый простой и теперь понятный, после того как он его взял, мотив: Христос и его учение не на одних словах, а и на словах, и на деле, в столкновении с учением мира, т. е. тот мотив, который составлял тогда и теперь составляет главное значение явления Христа…»

Композиция предельно проста и прямолинейна. Если бы отсутствие композиции само по себе не было композицией, точнее бы сказать, что ее нет в «Христе и Никодиме».

Два лица в профиль, повернутые одно к другому, – идею столкновения проще не выразить.

Решена труднейшая в искусстве задача – писать просто. Когда не за что спрятаться. Нечем подчеркнуть, подтвердить. Суть, ставшая сюжетом. Когда любая неточность – крушение целого. Все главное – лицо Христа, протянутая вперед рука его, лицо Никодима.

Нет дворцового кабинета, где затянулся узел трагедии Петра и Алексея. Нет таинственных извилистых стволов и взлохмаченной листвы Гефсиманского сада. Нет даже маленького красного демона в уголке холста.

Тут точность и достоверность иного, высшего порядка. Они – от убежденности, что так было.

Ге написал разгневанного Иисуса. Резкий, всклокоченный профиль, обращенный в тень, – силуэтом. Сверкающий белок глаза. Решительно протянутая вперед рука с указующим перстом. Красные, озаренные огненным светом одежды.

Живая форма, находящаяся за тем пределом, когда про нее можно сказать – «найдена». Настолько слилась с мыслью, с сутью, с содержанием. Настолько как бы отсутствует.

Все открыто, обнажено. Любая попытка толкования ничего не разъясняет, – наоборот, осложняет восприятие. Так же как размышления о мастерстве художника.

Мастерство. Стремительные мазки, которыми написан Иисус, – он не из плоти, словно из пламени; нет – из отблесков и теней пламени, – рожденный от духа. И рожденный от плоти Никодим, тяжеловатый, застывший какой-то; спокойно положенные мазки. Мастерство? Но его не примечаешь. Оно не бросается в глаза и не манит вглядеться. Только ощущение – так было.

Яростные лохмы Христа и тяжелая чалма Никодима. Так было.

Выхваченные из тьмы кровавое пятно Иисусова плаща и мертвенная зелень одежд Никодима. Так было.

Небо, охваченное огнем. Так было.

Так было.

Именно в эти годы Ге осмысляет все, что сделано. Силы в нем бродят. Ге много думает о том, что всегда его занимало, – о восприятии живописи. О том, как превратить встречу зрителя с картиной во встречу Ромео и Джульетты. Он окончательно пришел к мысли о важности первой минуты свидания – «первое впечатление самое важное». Он понял необъяснимую, но такую важную для судьбы искусства связь между убежденностью художника, что т а к б ы л о, и ощущением достоверности, вдруг возникающем в зрителе.

Молодая художница спросила Николая Николаевича:

– Как надо мазки класть?

Он ответил:

– Вы видели, как баба хату мажет, так и пишите. Не о мазках думайте, а о том, что вы хотите передать…

Чтобы не думать, как класть мазки, нужно очень хорошо уметь их класть. Ге говорил молодым художникам:

– Овладевайте техникой так, чтобы о ней не думать, чтобы само выходило. Когда пишешь, важно передавать дух.

Об этом очень точно сказал в те же годы Ван-Гог: надо работать естественно, как дышать, – научиться рисовать так же легко, как застегивать жилет.

На небольшом куске холста Ге написал то, чем жил, написал так, как, по его разумению, надо было писать. Эскиз «Христос и Никодим» вышел таким, будто написался сам по себе.

Ге пробовал силы. Эскиз был нужен ему одному, другим он этот холст не показывал. Картину про Христа и Никодима он не написал, да и, кажется, никогда не писал. «Христос и Никодим» – это то, что составляло для него теперь смысл жизни, и это эскиз ко всему его творческому Завтра.

Писатель Гаршин, сам того не