Анну. Чудо как хорошо! Нервно, живо, достоверно. И при очень красивых декорациях. Ты знаешь, Лидочка, мне кажется, мы видели Тарасову в фильме по пьесе Островского «Гроза». Она играла Катерину. Не помню, где это было – в Венеции, Париже или Лондоне… Во всяком случае, в восторге были итальянцы. Они любят эмоции.

– Она красивая?

– Ты лучше. Но и она хороша. Особенно глаза, взгляд, что-то трагическое. Иногда строгое. Но очень русское. Она и в горьковской пьесе на месте. Ну, там вообще прекрасный ансамбль: Качалов, Книппер, Хмелев, Болдуман.

– А «Любовь Яровая»? – Лидия Стахиевна улыбнулась.

– Мне кажется, милая Лидюша, не столько пьесу зрители смотрят, сколько спорят о политике. Каждый о своем: революция – страшная полоса препятствий… Знаешь, у этой обласканной советской властью и почитаемой Тарасовой есть сестра, здесь, в Париже. Работает официанткой, а муж – шофер… стал им. Живут в микроскопической квартирке, а мхатовская примадонна – в Глинищевском переулке – помнишь его? – в огромном актерском доме с отличными квартирами. Жаль, ты спектакля не посмотрела. Ты у меня ведь лучший рецензент – что ум, что душа – такие славные!

– Я увижусь с Ниной Литовцевой. Она придет ко мне, – тихо сказала Лидия Стахиевна.

«А Вася Качалов?» – хотел спросить Санин о муже Литовцевой и друге их семьи. Но посмотрел на свою измученную болезнью Лидюшу и ничего не спросил.

* * *

Нина Николаевна Литовцева пришла около пяти вечера. В тот день она была совершенно свободна. Купила странный букет из астр и георгинов, но он был в тон начинавшейся в Париже осени и напоминал дачные палисадники в Подмосковье.

Лидия Стахиевна сама открыла дверь. И ее подруге, Нине Литовцевой, всего на год младше, пришлось сдержать печальный возглас: перед ней стояла старая, очень больная женщина, дышавшая тяжело, со свистом и хрипом. От былой красавицы остались лишь огромные прекрасные глаза, теперь печальные и измученные.

Обнимая и целуя друг друга, они горько плакали и никак не могли перейти из прихожей в гостиную.

Там топился камин, горели лампы, хотя предвечернее солнце еще лежало на паркете и картине Коровина. По-русски сервированный стол виднелся через открытую дверь в столовую.

Наконец они устроились в креслах. И, конечно, не могли – ни та, ни другая – сразу заговорить о сокровенном: об уходящей жизни, о пережитом, о прошлом с его лицами, голосами, потерями и счастьем. Легче всего было говорить о гастролях.

Нина Николаевна хвалила Аллу Тарасову, ее талант, красоту, ее дивный голос («поет не хуже тебя», – сказала своей подруге, осторожно прокладывая мостик в прошлое). Рассказывала о своей работе с актрисой над образом Карениной, об успешной, московской премьере, на которой было все правительство и сам Сталин, волнение, страх. Ночью звонок: Тарасовой и Хмелеву присвоили звание Народных артистов СССР. Ходили слухи, будто бы Сталин, увидев Тарасову в фильме «Гроза» и в «Анне Карениной», заметил, что она может играть и светскую даму, и деревенскую бабу одинаково убедительно.

«Как жаль, что ты не посмотрела этот спектакль», – хотела сказать Литовцева своей дорогой Лиде, но не решилась, а быстро перешла к Станиславскому, который обижен на театр, совсем не ладит с Немировичем, а все больше занят молодыми студийцами, видя в них свою смену.

– Не понимаю, Лида, отчего здесь прохладно встретили пьесу Горького. В Москве «Враги» имели успех. Мы даже отмечали его дома у Аллы Тарасовой. И мой Василий был в настоящем ударе – сидел на полу, на белой медвежьей шкуре, и читал, читал стихи без конца. Я боялась, что он потеряет голос и не сможет вечером играть. А Немирович заворчит: «Качалов опять занимался не тем делом».

– Помнишь, такая же история случилась, когда он играл что-то Островского? Накануне мы собрались у вас на даче. И Вася читал стихи, а я пела. Потом я музицировала на фортепиано, а он опять читал. И так до утра.

– А я помню…

– У Саши в альбоме есть фотография: мы все у вас на даче. Дети, собаки, ваша прислуга…

– А я помню вашу квартиру в Петербурге, на Екатерининской. Кого там только не было! Москвин, Грибунин, Суллержицкий, Александров, Гречанинов, Кугель, Волынский и, конечно, Чеховы…

Плотину чувств прорвало. Волна воспоминаний освежила их души. Они сидели в креслах, переходили в столовую, ели, опять возвращались в гостиную. Потом уставшая Лидия Стахиевна лежала на диване, а Нина Николаевна сидела у ее ног, поправляла подушки, когда начинался приступ кашля. Говорили ворчливо о мужьях, о собственных глупостях, но и о своих талантах, хвалили друг друга, шептались о потаенном.

Нина Николаевна объясняла, где они в Москве теперь живут, сколько раз переезжали, как молодо и весело жили в Камергерском переулке, в каменном старом доме возле театра, превращенном в подобие общежития для актеров. И им, Качаловым, принадлежала бывшая дворницкая, выходящая во двор, где заливали каток или играли в волейбол.

– А потом мы переехали и отяжелели. – Нина Николаевна, задумчиво улыбаясь, гладила руки любимой подруге. – Но все равно вы приедете к нам зимой, чистой свежей зимой. Тебе это будет полезно…

Лидия Стахиевна, прикрыв глаза, словно во сне видела московскую улицу и старинный каменный дом на ней. Мещанский, летом занесенный тополиным пухом, а зимою – снегом. Такие бывают в уездных городках, возможно, в Старице, но и в центре Москвы: с козырьком-кепкой у парадного, с нелепой сонеткой, с крылечком в три ступени, рассохшимися дверьми, с низким входом, облепленным крупным мягким снегом.

– Зачем мы все куда-то переехали? – горестно вздохнув, прошептала она…

Актриса обдуманного вдохновения

Она все чаще оставалась дома. Обычно, чтобы утром унять астматический свист и хрип в груди, требовалось немало времени и усилий. Но выпадали дни, когда она чувствовала себя почти здоровой, без одышки, без «пенья соловьев в груди». Как ни странно, она вполне довольствовалась своим времяпрепровождением. Полюбила сидеть в кресле у окна и наблюдать за парижской улицей. Много читала. Муж был ласков, веселил ее, но испуг в его глазах появлялся все чаще. Оно и понятно – она устала бороться с болезнью.

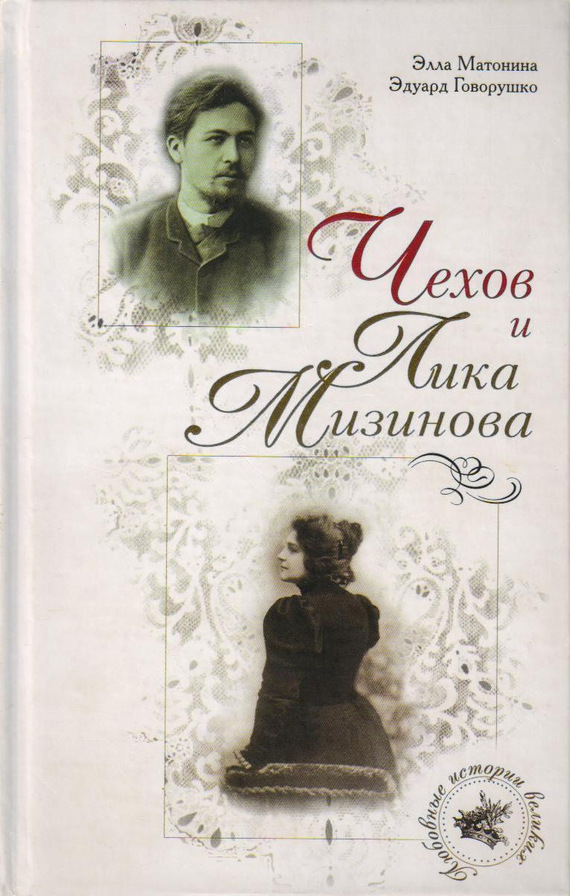

После долгого перерыва со спокойным любопытством читала написанное Чеховым о ней. Перечитала «Чайку», хотя знала ее почти наизусть. И снова не пожелала себя узнать в целеустремленной Нине Заречной. Канва же событий не нова – женская судьба давно получила от Бога эту шаблонную метку: «женщина, брошенная с ребенком». Здесь Антон Павлович ее не пожалел… В рассказе «Ариадна» он многое угадал, оттого был этот рассказ всегда неприятен ей. В одном из писем к