они уходить от Учителя, страдать, мучительно думать… и уходить. И так же вечно будет он стоять, напряженно выпрямившийся, сказавший им последнее слово и погруженный в себя – уже не с ними.

Это – как музыка. Это – фуга: раз, другой и десятый повторяется тема, волнует, не дает покоя, пробуждает ощущение бесконечности – и вдруг обрывается, оставляя в сердце, словно острие обломившейся шпаги, нечто главное, остротревожное, что как бы пронзало все эти повторы, служило стержнем, скрепляло воедино, но не было отчетливо различимо за ними.

Ге рассказывал своему приятелю, молодому художнику:

– Я нахожу ужасно много общего между краской и музыкой. Я, когда смотрю на синий цвет, чувствую какую-то тихую меланхолическую музыку, тогда как желтые и красные цвета настраивают меня совсем иначе.

В сине-голубом написан «Выход с Тайной вечери».

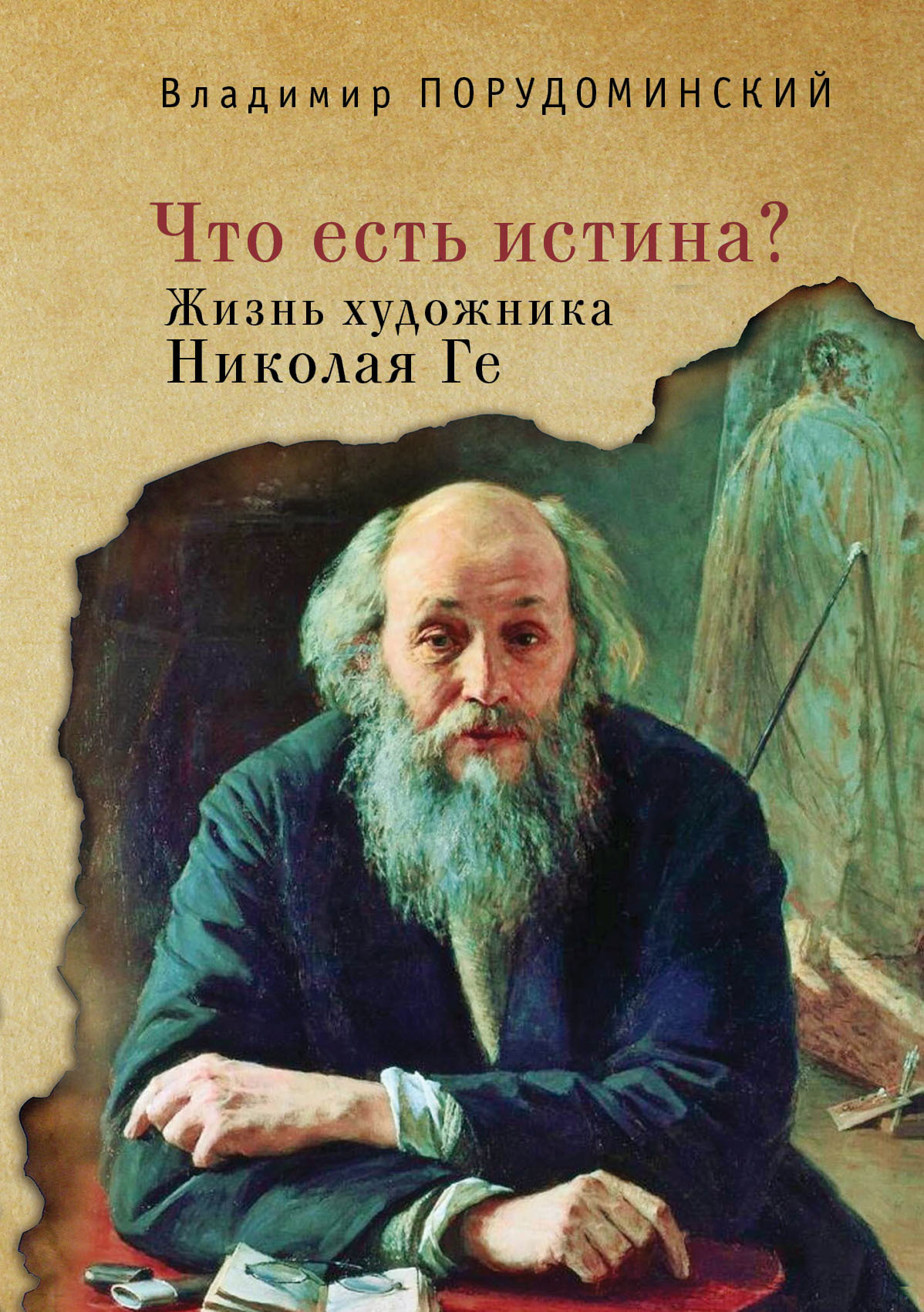

Красный и желтый – цвета «Что есть истина?» и «Повинен смерти».

Ге рассказывал:

– Один композитор хочет написать музыку к моему Иуде [4] – он мне говорил, что, когда смотрит на картину, он слышит лязг оружия, крик воинов и стон души с потерянной совестью.

Есть сведения, что Антон Рубинштейн собирался писать музыку к «Петру и Алексею».

Но, право же, ни одна из картин Ге не превзойдет по музыкальности «Выхода с Тайной вечери».

Ге закончил картину в 1889 году и отправил ее на Семнадцатую Передвижную выставку. Мясоедов писал ему с выставки: «Перед вашей картиной нет толпы, но есть всегда сосредоточенная группа; стало быть, она впечатление делает сильное». Савицкий писал, что «картина делает на всех впечатление неотразимое». Художники Товарищества послали Ге коллективное приветствие: «Нас бесконечно порадовало ваше появление на нашей выставке после долгого отсутствия, которое нас очень огорчало». Газеты промолчали. Странно однако: «после долгого отсутствия» появилась картина Ге, необычная картина, не похожая на другие работы, представленные на выставке, не похожая на то, что делал прежде сам Ге, что делали другие художники, – газеты промолчали. Нет, не оттого, должно быть, что нечего сказать, а оттого, что не знали что сказать. И очень хорошо, что промолчали, – видно, впечатление и впрямь было сильное. Слишком часто новое в искусстве встречают обмакнутыми в чернила штыками. Едва ли не каждому следующему поколению приходится в равной мере низвергать прошлое и реабилитировать то, что в прошлом было несправедливо низвергнуто.

Сам Ге говорил:

«В этой картине у меня новое отношение к Христу…» В этой картине он сказал то, чего не думал в «Тайной вечере» и не сумел в «Милосердии».

Он уже не осознавал «в современном смысле» то, что согласно преданию происходило восемнадцать с половиной веков назад. И не внедрял нарочито это происходившее в сегодняшнее (Христос и «дачница»). То, что происходило восемнадцать с половиной столетий назад, он передает теперь как сущее, сегодняшнее, непрерывное. Восемнадцать с половиной столетий не прекращается борьба между идеалом и «учением мира». Между любовью, добром, готовностью к жертве и подвигу – и себялюбием, ненавистью к другим, трусостью, ложью. В этой борьбе увидел Ге суть жизни, философию истории.

Толстой высоко ценил искусство Ге не за проповедь учения того Христа, который ему и Ге был дорог, а за изображение столкновения этого учения с «учением мира».

Недаром официальные власти и официальная церковь не признавали, подвергали гонениям картины Ге на темы Евангелия.

Недаром содержания этих картин не принимали критики, которые в живописи на религиозную тему искали «идею Бога», «проявление Божества в видимой форме». Александр Бенуа находит в полотнах Ге очень узкую и земную идею Христа – упрямого проповедника человеческой нравственности, погибающего от рук дурных людей и подающего пример, как страдать и умирать. Это не вера, пишет Бенуа: «царство Божие внутри нас» есть забвение реального существования божества вне нас, сверхчеловеческих законов и судеб.

Бенуа как бы услышал толстовское:

– Воскрес или нет Христос, Господь с ним! Я хочу знать, как мне жить…

15 апреля 1889 года Толстой побывал на Семнадцатой Передвижной и записал в дневнике: «Картина Репина невозможна – все выдумано. Ге хорош очень».

Репин выставил картину «Николай Чудотворец избавляет от смерти трех невинно осужденных в городе Мирах Ликийских».

Толстой в письме к Ге сопоставил обе картины:

«У Р[епина] представлено то, что человек во имя Христа останавливает казнь, то есть делает одно из самых поразительных и важных дел. У вас представлено, для меня и для одного из 1 000 000, то, что в душе Христа происходит внутренняя работа, а для всех то, что Христос с учениками, кроме того, что преображался, въезжал в Иерусалим, распинался, воскресал, – еще жил, жил, как мы живем, думал, чувствовал, страдал, и ночью, и утром, и днем».

Репин представил святого чудотворца. Ге – Христа-человека, который не творит чудес.

Даже момент, выбранный Ге из жизни Христа, поражает внешней непримечательностью, человеческой обыденностью. Не хождение по воде, не исцеление, не спор, не проповедь. Не последняя беседа с учениками и не моление о чаше.

Толстому это очень понравилось: «Картина делает то, что нужно, – раскрывает целый мир той жизни Христа вне знакомых моментов и показывает его нам таким, каким каждый может его себе представить по своей духовной силе».

Нужна была духовная сила, чтобы в обыденном моменте раскрыть целый мир жизни.

Поиски «живой формы», о которых так часто говорил Ге и о которых поэтому и нам часто приходится говорить, – это, по существу, поиски наиболее точного, наиболее соответствующего внутреннему стремлению художника осуществлению замысла.

Материал не укладывается в замысел непосредственно. Материал трансформируется – и происходит это подчас незаметно для автора, словно помимо его воли.

Ге писал картину о том, как Христос с верными учениками, которые остались при нем, выходит в сад, а написал про то, как ученики уходят от Иисуса.

Ге мог восторгаться учением, которое они с Толстым исповедовали, служить ему, не уступать его никому. Но разве мог он, чуткий художник, не ощущать пустоту вокруг – даже близкие не шли следом или шли не до конца.

В письмах его слышится тот же мучительный мотив, что и в дневниках Толстого. «Одиночество среди своих».

Толстой это понял в картине: «Единственный упрек – это зачем Иоанн, отыскивая в темноте что-то, стоит так близко от Христа. Удаленная от других фигура Христа мне лучше нравилась…»

Материал трансформировался. Один стих Евангелия незаметно оборачивался другим.

Суметь не поддаться, суметь остаться одиноким среди своих – в этом уже заложено зерно столкновения, зерно борьбы.

«Столкновение двух начал»

Считают, что художник Михайлов появился на страницах «Анны