этим рассказом (qui n’en est pas un [949] — Сказка матери: говорят мать и две девочки — наперебой) — странная вещь. Ко мне пришел Струве [950] и заявил, что они требуют доведения его до 300 строк — и подал мне мысль обратиться к И<вану> А<лексеевичу> с просьбой урезонить Демидова. Я тут же написала письмо и приложила рукопись, с просьбой хотя бы глазами удостовериться, что сократить немыслимо, ибо всё — от слова к слову, или — как играют в мяч. Струве все это забрал и обещал доставить И<вану> А<лексеевичу> в собственные руки. Прошел месяц, — ответа от И<вана> А<лексеевича> нет (да я и не очень надеялась), но вот что удивительно — и от Струве нет, на два моих письма, достоверно — полученных. М<ожет> б<ыть> он просто рукопись — потерял?

— Второй эпизод. — Погиб Н<иколай> П<авлович> Гронский, оказавшийся (поэма Белла-Донна) настоящим, первокачественным и первородным поэтом. Я знала его почти мальчиком (1928 г.), потом мы разошлись. Я написала о его поэме статью на 2 фельетона, к<отор>ую мне его отец [951] («П<оследние> Нов<ости>») посоветовал разбить на две отдельные вещи под разными названиями. Я, из любви к ушедшему и сочувствия к оставшимся (родители его обожали, и каждое слово о нем в печати для них — радость), согласилась, т. е. подписала вещь посредине [952]. (Чудовищно!) И — молчание. А ведь это — отец, и этот отец — друг Демидова, Демидов его вел за гробом.

_____

Дома мне очень тяжело, даже (другому бы!) нестерпимо — у меня нет Вашего дара окончательного отрешения, я все еще ввязываюсь. Все чужое. Единственное, что уцелело — сознание доброкачественности С<ергея> Я<ковлевича> и жалость, с к<отор>ой, когда-то, все и началось. Об Але в другой раз, а м<ожет> б<ыть> лучше не надо, ибо это — живой яд. А бедного Мура рвут пополам, и единственное спасение — школа. Ибо наш дом слишком похож на сумасшедший. Все — деньги: были бы — разъехались бы, во всяком случае поселила бы отдельно Алю, ибо яд и ад — от нее.

Но у меня над столом карточки Рильке и 3<игрид> Унсет, гляжу на них и чувствую, что я — их [953].

Простите за эгоизм письма, будьте таким же эгоистом, чтобы мне не было стыдно.

Обнимаю Вас и бегу за Муром в школу.

МЦ.

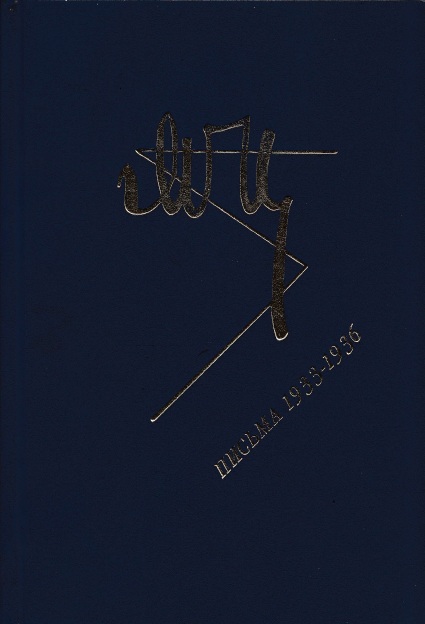

Впервые — НП. С. 480–482. СС-7. С. 281–282. Печ. no СС-7.

Vanves (Seine)

33, Rue J<ean->B<aptiste> Potin

15-го января 1935 г.

Милый Вадим Викторович,

Спасибо за присланное, — очень помогло [954]. И спасибо также за андреевское, — она глазам своим не поверила, ибо давно считает на франки, а не на десятки. Словом, всё хорошо. И блины (в пользу С<овременных> 3<аписок>) — хорошо [955]. (Почему люди не могут дать без блинов? Неужели — такой уж соблазн??)

Бесконечно хуже у меня с Посл<едними> Нов<остями>: они уже четвертый месяц не напечатали ни одной моей строки, т. е. у них не заработала ни франка, и угробливают уже вторую мою вещь («Посмертный подарок» — о поэме Н<иколая> Гронского, — а отец в редакции и в восторге от статьи, кроме того личный друг Демидова.) [956] — Все меня посылают к Милюкову, но, боюсь, при моем нраве такой разговор — разрыв. Ибо не просительницей приду — на бедность, это особ-статья, а с простым запросом: почему всех, кроме меня?

Переписываю сейчас начисто I ч<асть> воспоминаний о Блоке, к<отор>ую буду читать на совместном выступлении с Ходасевичем [957]. — Придете?

Еще раз спасибо и, если не трудно, милый Вадим Викторович, наведите справки, в чем дело с Посл<едними> Нов<остями>. Ибо здесь что-то есть.

— И вовсе Вы передо мной не «буржуй». Буржуй начинается за чертой полной обеспеченности, т. е. безнаказанности.

А немножко лучше, немножко хуже — je n'y regarde pas de si pr*s [958] — и все там будем.

Вот, ниже меня (этажом) живут русские — в настоящей трущобе; советской: несказанной. И еще какого-то слепого с улицы у себя поселили. Так что Вы правы: все — относительно [959].

Сердечный привет.

МЦ.

Впервые — Надеюсь — сговоримся легко. С. 72–73. Печ. по тексту первой публикации.

Vanves (Seine)

33, Rue Jean-Baptiste Potin

Ванв. 24-го января 1935 г.

Дорогая Анна Антоновна,

Ваше письмо я прочла матери Гронского, в ее огромной и бедной студии (она скульптор), где из стеклянного шкафчика глядит ее сын — то десятилетним фавнёнком (острые ушки!), то 16-летним почти-собой, и последняя скульптура — статуэтка во весь рост: сидит с чуть-наклоненной головой, руки в карманах, нога-на*-ногу, — вот-вот встанет: сидение, как бы сказать, на отлете, дано ровно то мгновение до-приподымания. Вещь меньше, чем в * метра: как в обратную сторону бинокля… [960]

А Аля только что дала пощечину — рукой в грязной у*гольной перчатке — Муру за то, что вез по комнате стул и «обещала» изрисовать все его школьные книги (21 год, а по чести — 22, п<отому> ч<то> ей случайно когда-то год убавили) за то, что он к какой-то картинке пририсовал усы. Я на удар ответила ударом, ибо не могу, чтобы Муру давали по лицу. Я ее ненавижу.

Сегодня утром молча отказалась идти за молоком и пошел отец, к<оторый> еле ноги таскает.

Но — довольно об этой язве.

_____

…Счастлива, что так отозвались на поэму Н<иколая> П<авловича>. 21-го с его смерти было 2 месяца, я случайно оказалась в этот вечер у его матери (мать и отец живут врозь) и слезла на том самом метро Pasteur, где он погиб. Долго смотрела — спрашивала.

Совсем не знаю, возьмут