т. д. Говорим — она и я: обо всем (о нем, конечно) — о его будущей книге, о моей злосчастной рукописи, она показывает его фотографии, — детские и последние, говорим полтора часа, и полтора часа девушка молчит — ни звука. (Она у Н<ины> Н<иколаевны> учится скульптуре — из любви

к нему.) Потом — вместе выходим. Она предлагает проводить меня на вокзал. Идем. И вдруг, она: — «Николай мне как раз в понедельник говорил о Вас». (Погиб — в среду, 21-го ноября). Я: — «Да? Мы с ним ведь так давно не виделись, — так давно разошлись».

Вдруг голос: — Марина Ивановна!

Оказывается — второй муж Н<ины> Н<иколаевны>, — шофер — едет домой с работы. — Давайте, подвезу!

Садимся. Я — ей: — А что* Н<иколай> П<авлович> говорил обо мне?

Она, нервно: — Я сейчас не помню (Молчу)… — Он тогда много говорил о Вас. Когда-нибудь расскажу.

_____

Четыре месяца молчала. Видела меня на похоронах, слышала мое слово над могилой, нет — еще ямой! Знала, как я о нем горюю и — ни слова. И сейчас мне сказала. И — скажет ли когда-нибудь? И — то ли скажет?

Я — больше не спрошу.

_____

Как беззащитны умершие! Как рукопись! Каждый может сжечь.

_____

А Головина — уехала, даже не отозвавшись на мое последнее приглашение, — днем, когда ей удобно. И — ни слова привета. Какая она — невоспитанная!

У меня для Вас: 1) Посмертный подарок (о Н<иколае> П<авловиче>, для перевода — если не раздумали), 2) оттиск «Мать и Музыка» [1060] — Вам в собственность. Был еще прелестный платок, который собиралась послать с Головиной, но теперь даже рада: если бы не забыла в метро, заваляла бы у себя дома. Она — всяческая неряха, а стихи ее, по мне, — мозговые, homunculus’ные, — мертворожденные. (Не передавайте Бему, не надо — огорчать!)

_____

Але С<ергей> Я<ковлевич> снял комнату в городе, но живет она в Медоне, у знакомых, п<отому> ч<то> «приятные, веселые, много народу».

Сколько я бы отдала за такую комнату — на 7-ом эт<аже>, почти пустую, — стол, локти, я.

Иногда заходит, — нарядная, веселая, в новом голубом платье, — щебечет… Уверяю Вас, что — ни малейшей трагедии. Я из ее жизни — давно ушла. Была всем — стала ничем.

Бывает редко, сидит недолго, даже не сидит, перебирает вещи, бродит.

— Вот и все. —

_____

Решила свою рукопись о Гронском — расширенную и углубленную — читать на отдельном вечере его памяти. М<ожет> б<ыть> (сомневаюсь) возьмут «Совр<еменные> Записки» — для через следующей книги. Либо — в сербский «Русский Архив» [1061]. Жаль, что не пойдет по-русски.

_____

Жду обещанного на красном листочке письма. М<ожет> б<ыть> — завтра?

Обнимаю.

МЦ.

«Посм<ертный> подарок» и оттиск «Мать и Музыка» постараюсь выслать завтра. В крайнем случае — в понедельник, ибо надо еще проверить опечатки.

<Приписка на полях:>

— Самое главное: оказалось, что я к ней пришла 21-го — в четырехмесячие его гибели. Ноги привели!

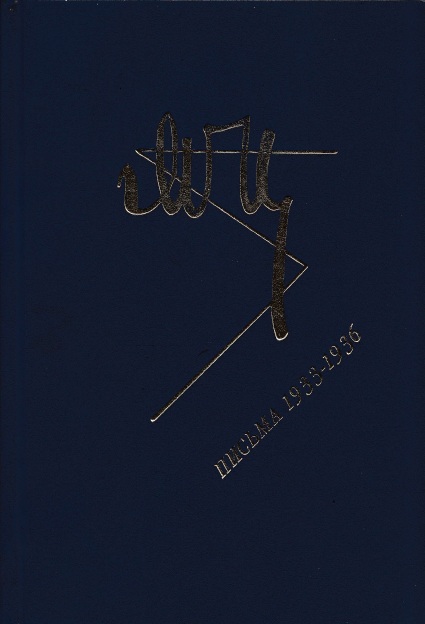

Впервые — Письма к Анне Тесковой, 1969. С. 123 (с купюрами). СС-6. С. 422-423. Печ. полностью по кн.: Письма к Анне Тесковой, 2008. С. 217-221.

Vanves (Seine) 33, Rue J<ean->B<aptiste> Potin

22-го марта 1935 г., пятница

Милый Вадим Викторович,

Отлично сознаю свою вину перед Вами, о которой Вы имели деликатность и не упомянуть: не отозвалась ни на книгу С<овременных> 3<аписок>, ни на оттиски [1062] (а м<ожет> б<ыть> и на гонорар??)

Сейчас объясню: сначала спешно писала статью о молодом Гронском, чтобы первой сказать о нем. Статью (600 столбцовых газетных строк, — ровно два маленьких «подвала») пришлось разрубить пополам: под 300-ой газетной строкой — подпись. II же часть должна была идти обманом, под другим названием, с ввинченной вводной фразой [1063]. Я на всё согласилась — из-за отца и матери, которые живут памятью сына. Дни шли, недели, месяцы. О Гронском успели написать? Бем — в «Мече» и Ю<рий> Иваск — в «Нови» [1064], я же была обречена на молчание. Когда этому молчанию: валянию моей статьи в демидовском ящике — стукнуло 3 * месяца (за к<отор>ые я у них не напечатала ни строки), я изъяла ее оттуда [1065], и вот, ныне, дополненную и расширенную, буду читать на своем вечере памяти Н<иколая> Гронского. Это все, что мне осталось — глотка, к<отор>ой мне не могут заткнуть.

Еще — писала стихи его памяти [1066]. Посылаю три. Всего 52 строки. Очень прошу — не разъединять. Понятные.

Еще — уже подневольное! — переводила бездарные немецкие революционные песни для какого-то хора [1067]. Но пока не заплатили.

Еще — Аля отделилась, живет самостоятельно, и весь дом на мне, окончательно.

И наверное — еще найдется…

— Может быть Вы возьмете статью о Гронском — для через следующей книги?? (Далеко загадано!) Приходите на чтение, когда — извещу [1068]. Статья не только о Гронском, о судьбе поэта, корнях поэзии, поэтических жизнях и смертях… О страсти к горам (Гронский был альпинист.) — О многом. О — всем.

_____

Отзовитесь на стихи! Мне очень важно — для отца и матери. Отец сейчас издает в Ревеле I том его стихов [1069], мать по памяти лепит лицо [1070] (она — скульптор, и очень даровитый, известна во французских кругах.) Их горем жила и живу. Так что просьба о всех трех стихотворениях целиком — вовсе не авторская, а человеческая, личная, в порядке сочувствия.

П<авел> П<авлович> Гронский каждые 5 дней (3 * месяца!) напоминает Демидову о статье. — «Да, да, как-нибудь пустим!» А сам вел его за гробом.

Дико — для христианина. И вообще для человека. А чего только не печатают!

_____

Итак, жду отзыва.

И еще раз прошу простить за немоту.

Всего лучшего. Спасибо за все.

МЦ.

Стихи пошлю в понедельник, — сейчас не успею переписать, а хочется поскорее снять с себя зуд неотвечания. Получите во вторник. Наверное.

Впервые — Надеюсь — сговоримся легко. С 73–74. Печ по тексту первой публикации.

Vanves (Seine)