Поскольку, написал я, в любом маленьком городке есть что-то вроде главпочтамта. Я заклеил письмо и назавтра попросил маму-папу бросить его в почтовый ящик в Москве.

Мало того, я даже уговорил ехать со мной вместе одного из своих приятелей из академического поселка, но не Васю, Сашу или Андрюшу, а был там такой Дима Донской (хорошее, кстати, сочетание имени и фамилии). Он, прослышав, что у моей возлюбленной девушки там есть подруга, удивительно легко согласился. И даже сказал мне, что смазал и подкрутил свой велосипед.

Конечно, в велосипедном смысле это была полная глупость – мы бы не доехали. Сломались бы где-нибудь на первой сотне километров либо мы, либо наши велики. Тем более что у меня был настоящий гоночный велосипед, а у них очень тонкие шины, так называемые однотрубки. Рвутся просто как бумага. Мы обсуждали это с Димой, но почему-то решили, что бог не выдаст, свинья не съест и что надо попробовать. И он все время меня спрашивал – когда же едем?

Но надо было забрать у Ляльки «Мастера и Маргариту». Уже недели три прошло, а такие книги давали вообще на одну ночь. Я не спрашивал разрешения у мамы с папой, можно ли дать Ляльке эти драгоценные журналы, – поэтому я хотел поскорее получить их назад. Но Лялька капризно пожала плечами и сказала, что они куда-то задевались. Я задохнулся от возмущения. Мне показалось, что она их просто заиграла, зачитала и сейчас весело говорит кому-нибудь: «Ну и наплевать, хорошие книжки всегда зачитывают, я точно знаю!» Я ей еще пару раз напомнил, но всё впустую, а потом встретил на аллее ее отчима и обрисовал ему ситуацию. Он нахмурился и сказал, что, даже если журналы на самом деле пропали, Лялька их мне все равно вернет, достанет из-под земли, вот так!

Вечером Лялька стояла у меня на пороге. Она протягивала мне два розово-бежевых номера журнала «Москва». Они были разбухшие от влаги. На обложку налипли травинки. «Ну, я читала в саду, среди деревьев, в шезлонге…» – протянула она. Господи, так эта разгильдяйка даже не дала себе труда вспомнить, где она читала и где оставила мои журналы! И только строгий отчим заставил ее пойти в сад, где стоял шезлонг… Тьфу. «Ну ты даешь!» – зло сказал я.

«Ну, я задремала и уронила в траву, – сказала она. – А потом меня позвали в дом, и я забыла. Что ты злишься? Я ведь женщина!» Она это с выражением сказала. Не знаю, впрочем, что она в виду имела. Может быть, намекала, что у моего приятеля не было таких тормозов, как у меня. А может, объясняла мне, что красивой женщине позволено многое и разные некрасивые дела прощаются тоже. «Она же такая красивая! – вспомнил я слова бабушки Риты. – Часто бывает, что женщина злая, скандальная, неверная, подлая, даже воровка – все говорят: да, да, понятно, но боже! Какая она красивая! И прощают ей всё. Разве это справедливо?»

Через неделю мама привезла из Москвы ответное письмо от Тани. Я встречал маму с автобуса, взял у нее сумки, и дальше мы пошли пешком. И вот в маленьком лесочке, который надо было пройти по дороге к даче, она сказала мне: «Да, кстати». Дала мне письмо. По дороге был заброшенный стадион. Я присел на старую серую лавочку. Разорвал конверт, и о боже – там был лист белой бумаги, на котором наискосок было написано крупными, красными почему-то буквами: «Глупость и пошлость!» Вокруг заросшего футбольного поля ездил парень на мопеде: один круг, другой… Треск мотора приближался, потом удалялся. Потом опять и снова. Как в кино. Это я потом подумал. А тогда я чуть не заплакал. «Что она тебе написала?» – спросила мама. Она стояла в стороне и поэтому не видела. «Ничего!» – сказал я и порвал письмо на мелкие кусочки. Мама не стала меня допрашивать, спасибо ей.

Так что с Лялькой я расстался без слов, и с Таней тоже.

Кстати, мы с Таней тогда ни разу не целовались. Правда, потом, лет через пять, уже совсем почти взрослые (она так уж точно, она уж замужем была), мы случайно встретились, и она сказала мне, что тем летом в Паланге все время ходила к почте и ждала, когда же я приеду к ней на велосипеде. Правду сказала? Или просто сказала приятное? Я пошел провожать ее. Мы сначала целовались в троллейбусе, потом пошли пешком, целуясь на ходу. Была снежная зима, дикая скользота под ногами, мы целовались, время от времени падая в сугробы, это были совершенно сумасшедшие пьяные – в прямом смысле слова – объятия и поцелуи. Ее муж встретил нас возле подъезда. Мы едва держались на ногах и были все в снегу до ушей и за воротником.

А уже совсем потом, потом-потом-потом, когда мне стало за шестьдесят, я все-таки нашел ее, позвонил и спросил, что же в том письме было такого глупого и пошлого? Мы с ней назначили свидание в кафе. Она достала из сумочки ксерокс этого письма. И объяснила мне, что именно ей не понравилось. Я ее понял. Это на самом деле было глуповато и пошловато. Начиная с почерка – этакое кудрявое подражание русским почеркам XVII века: каждая буковка с финтифлюшками. Ужас. Я бы на такое письмо вовсе не ответил.

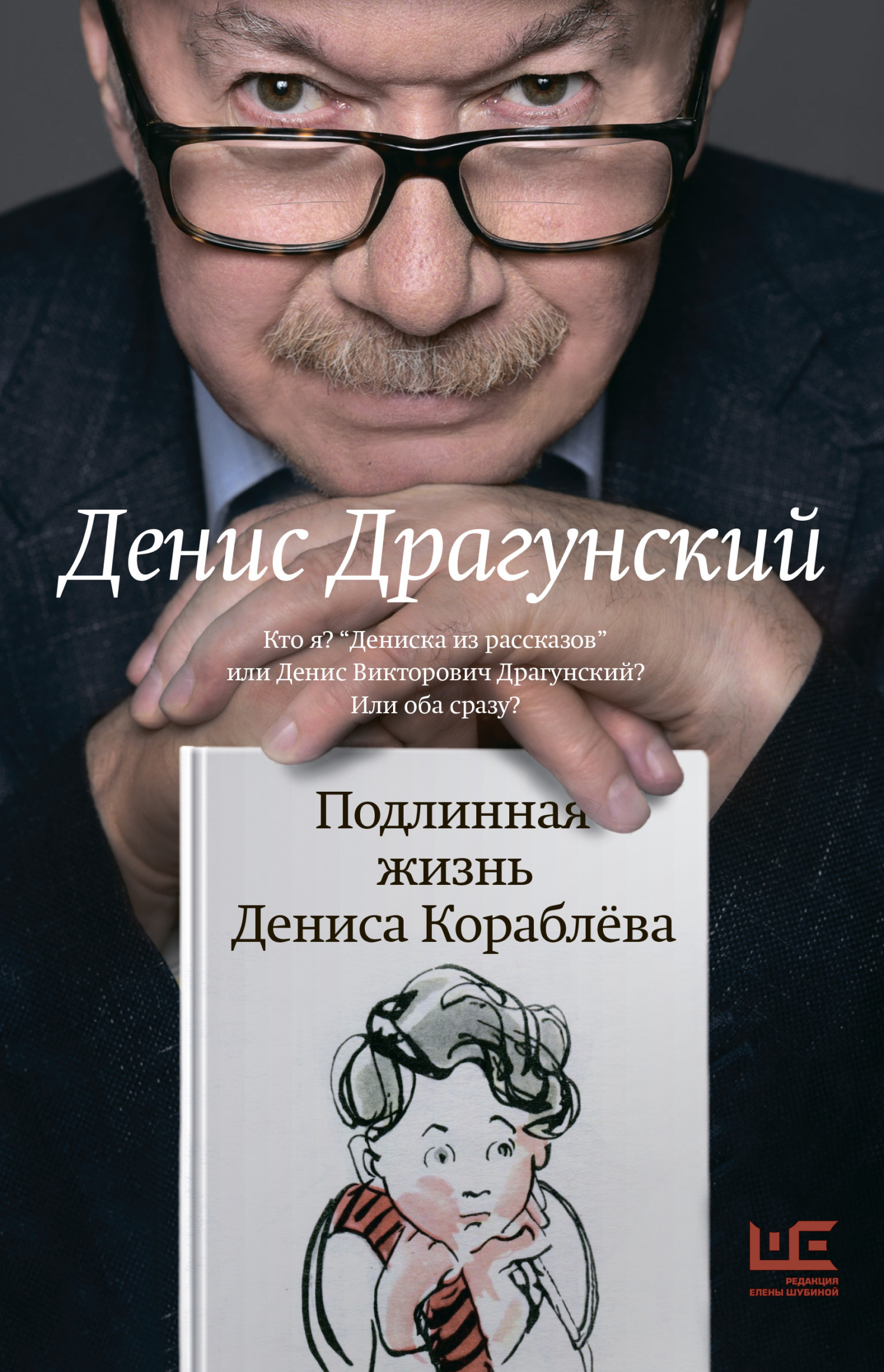

Денис Кораблёв был хорош еще и тем, что был душевно здоров. При всей своей лиричности и тонкости он не был невротиком. Он мог растрогаться (как в рассказах «Он живой и светится» и «Друг детства»). Ощутить предчувствие влюбленности («Девочка на шаре»). Оскорбиться («Старый мореход»). Его можно было нарочно, лживо разжалобить, как это сделал жуликоватый взрослый парень из рассказа «На Садовой большое движение». Но у него не было затаенных обид, комплексов, страхов, расчесываемых ранок, навязчивостей и ритуалов.

Денис Драгунский был совсем другим.

Наверное, я был безумный мальчик. Не в каком-то романтическом смысле, а в обыкновенном. В лучшем случае – тяжелый невротик, а может быть, кое-что и похуже.

Во-первых, я был весь в ритуалах. Я уже рассказывал, как в старой подвальной квартире, пробегая через темный промежуток между нашей лестницей и двором, я крестился и обращался к Богу, чтоб он спас меня от «виноградовского черта», которого обещала наслать на меня старуха Виноградова.

Мало того. В полном соответствии с вычитанными мною где-то или услышанными от бабушки Ани приметами, кстати и некстати плевал через левое плечо и говорил: «Тьфу-тьфу, не сглазить!» Если кто-то просыпал соль за столом, я