Здесь я пропущу целый ряд более интимных вопросов и таких же ответов на них.

— Пишите стихи? Читаете? — спрашиваю я.

— Почти не пишу. «Жизнь Арсеньева» кончаю А что значит «читаете»? Свои публично или чужие про себя?

— Свои публично.

— Что вы, батенька! Смешно, право. Кому? Да и годы не те.

— Рады, что опять на севере?

— Терпеть его никогда не мог. Взгляните в окно: тошно делается. Дождь, холод. Все серо, скучно.

— В свое время любили Орловскую губернию, Оку…

— Любил в стихах. Издали. Всегда к югу тянулся. В Одессе жил. Путешествовал.

— Поедемте после завтрашней вашей лекции ко мне в Саркуль, на Россонь. Две реки, озеро, море, леса. У меня лодочка своя — «Дрина». Понравится.

— Устал ужасно от своего турнэ. Везде чествования люди. Домой хочу — во Францию. Прочту в Таллинне и по домам.

Публика в вагоне нас узнала. Шушукались. Стало неприятно.

— Узнают, Иван Алексеевич.

— Вижу. Ну и Бог с ними.

— Подъезжаем. Итак, до завтра. Пойду в свой пролетарский вагон.

— Почему? Вместе выйдем из этого самого. Впрочем, у меня вещи. Хотя их и потом взять можно. Сейчас встречать будут.

— Оттого-то я и испаряюсь. Не хочу быть «сбока припека». Привык, чтобы меня самого встречали. Конечно, в новых краях…

— Ха-ха! Понимаю. Ну, как хотите. Заходите в отель.

— Нет, уж я лучше прямо на лекцию, а потом на банкете встретимся.

<1939>

Лето 1930 года в Тойле. Солнечный полдень. Жена со знакомой барышней, гостящей у нас, гуляют в парке. Не любя солнца и жары, сижу дома в одиночестве, перечитывая Лескова. На закате собираюсь но обыкновению ловить рыбу. Окна нашей квартиры выходят в сад. У калитки (слышу, но не вижу) останавливается автомобиль. Скрипит калитка. Шаги по дорожке В дверях — они распахнуты — высокого роста блондин в сером костюме.

— Разрешите войти?

— Пожалуйста.

Представляется. Известный эстонский государственный и общественный деятель.

— Я, собственно, не по своей инициативе. В автомобиле мой приятель полпред Раскольников с женой. Мы едем из Таллинна в Нарва-Йыезу. По дороге заехали к вам: они хотят с вами познакомиться. Но вы — эмигрант или беженец, я не знаю. Поэтому разрешите узнать, как вы смотрите на это знакомство? Удобно ли оно для вас?

— Прежде всего, я не эмигрант и не беженец. Я просто дачник. С 1918 года. В 1921 году принял эстонское гражданство. Всегда был вне политики. Рад каждому, кто рад мне. Передайте, прошу вас.

Спутник полпреда направился к автомобилю. Я остался ждать. Скоро все трое приблизились к крыльцу. Очень элегантная и миловидная молодая женщина с улыбкой, давшей мне понять, что творчество мое было ей знакомо и ранее сегодняшнего дня, протянула мне руку. Улыбкой такого же порядка приветствовал меня ее муж. Сели.

— Не могли себе отказать в удовольствии заехать к вам.

— В таком случае могли бы зайти ко мне без предупреждения, — рассмеялся я.

— Бедный поэт! Воображаю, как вы разочарованы в современных женщинах. Читала в. «Сегодня» ваше «Годами девочка, а как уже черства…»

— Зато природа не изменяет. Если, конечно, люди от нее подальше, то есть не успели ее испортить.

— Что вы теперь пишете? — спросил Раскольников.

— Большей частью пацифистские стихи. — А помните свои строки:

Когда отечество в огне И нет воды, лей кровь, как воду…?

— Это написано в августе 1914 года, но уже в сентябре я опомнился и написал:

Ни капли крови и ничьей…

— Ваши ближайшие планы?

— В октябре еду в Югославию и в Болгарию читать стихи, созерцать южную природу.

— А в СССР не хотели бы проехаться?

— Я слишком привык к здешним лесам и озерам…

— Однако же, за границу едете?

— Там все новое, неизведанное. Да и что я стал бы читать теперь в России? Там, кажется, лирика не в чести а политикой я не занимаюсь. У меня даже стихи есть:

Долой политику — сатанье наважденье!

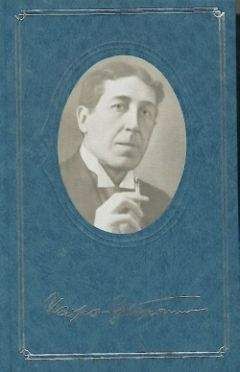

— Лирика всегда и везде нужна. И в СССР. Я показал посетителям свой синий кабинетик. Они внимательно разбирали надписи на портретах, подаренных мне некоторыми знаменитостями. Минут через 40 собрались ехать.

— Хотелось бы еще парк и виллу осмотреть. Не прокатитесь ли с нами?

— С удовольствием.

В парке встретили жену со знакомой барышней. Вышли из автомобиля, познакомились. Спустились к Пюхаеги, поднялись на противоположный берег. Машина тихо следовала сзади. Я попросил управляющего дворцом показать все его сорок комнат. Все было очень запущено, но природа понравилась. Гуляя по парку, все время говорили о стихах, музыке, живописи.

Уезжая, Раскольников подарил мне едва начатую коробку русских папирос — совсем прежние! — «Нева».

Кстати, пока полпред и его спутники сидели у меня, одна барышня беженка, как она сама мне впоследствии рассказывала, увидев советскую машину у нашего дома, побежала домой за белой краской и затем намалевала на автомобиле крест и корону…

<1939>

Отсняло лето 1930 года, веселое и журчливое, уехала в Таллинн моя неизменная спутница-форелистка, готовая ловить «алокрапчатых стрелок» и под проливным дождем, и снова Тойла, спрятав до весны свое рядное зеленое платье с сиреневой отделкой, облачилась в затрапезную желтую кофту осени…

Прихрамывая, приближался октябрь. В его седой улыбке таилась безнадежность.

— На юг? — спросил я Ирис. Она ответила утвердительно. В эту осень мы решили поехать в Югославию Билеты купили до Белграда. Мы там не знали решительно никого. Одно нам было известно: к русским писателям там относятся бережно и радушно. Незадолго перед этим в Белграде был съезд зарубежных писателей. Король Александр принимал их сердечно.

В Риге мы пробыли дня два. Проездом.

— Не хотите ли зайти к Финку? — осведомился у меня знакомый доктор.

— Как хорошо, что Вы мне напомнили об этом: я уже давным-давно хотел с ним соприкоснуться. Я верю в него, его не зная: интуицией.

Но доктор слегка охладил мой порыв:

— Должен, однако, вас предупредить, что он отнюдь не со всеми «потусторонне» разговаривает. Он избегает подобных встреч, но мы все же попробуем. Пойдем со мной вместе.

На наш звонок дверь открыл нам сам ясновидящий.

— В настроении ли Вы сегодня побеседовать с моим знакомым? — спросил доктор, указывая на меня и не называя меня по моей просьбе.

— Что нужно ему от меня? — с каким-то недружелюбием в лице и в голосе воскликнул прорицатель: — Он сам не хуже меня может предсказывать людям их судьбу. — Затем он стал отплевываться:

— Фу, какими мерзкими людьми окружены Вы! Гоните их прочь от себя поскорее… Впрочем, раздевайтесь и входите, — гораздо уже любезнее сказал он.

— Прежде всего меня интересует, знаете ли Вы кто я? — спросил я у него, прямо смотря ему в глаза.

— Во всяком случае, человек искусства. Может быть, художник, композитор, артист.

— Куда мы едем? — задал я ему второй вопрос.

— Вы едете на юг. К дальнему теплому морю. Апельсины, пальмы…

(Тут я должен заметить, что мы южнее Белграда не собирались ехать. От него же до Адриатики тридцать шесть часов езды.)

— Благоприятна ли будет наша поездка? — О, да! Да! Много успеха, денег, славы! Постойте, постойте… О! Я вижу крушение поезда… Стоны, кровь… Трупы…

Он нервно, очень возбужденный, прикрыл рукою глаза. И вдруг просветлел вновь:

— Нет. Вас это не коснулось. Вы — живы. Даже не пострадали. Ясно вижу. Я вижу еще большой дом. Замок как будто. Тоже на юге. Вы вернетесь оттуда и снова туда поедете. В какой красивой местности находится этот замок! Горы, цветы, вода.

Он заметно входил в транс. Я почувствовал прилив вдохновения: волосы шевельнулись на голове, по спине пробежал знакомый холодок. У нас создавался редкостный контакт.

— Первый человек, которого вы встретите на юге, будет носить имя Алексей. Запомните это. Второй, которого вы увидите, Александр. Но только остерегайтесь рыжих: у Вас нет против них противоядия. Берегитесь!

Вдруг он взглянул на мой правый бок.

— Болит? Ничего. Обойдется без операции. (Замечу в скобках, что за два месяца перед этим знакомые врачи советовали мне оперировать слепую кишку.)

Во время нашего разговора Ирис, почти не мигая и, видимо, смутно взволнованная, смотрела на Финка. И внезапно он обратился к ней:

— У Вас слабые глаза? Об очках думаете? Рано, рано. Еще не настало время. (А врачи только что перед этим настаивали на очках! Вот уже десять лет прошло, а она и теперь с ними не познакомилась!)

— Все спорите с Вашим другом? — продолжал он, смотря на нее: — Все разногласия? Осуждаете его за многое? Подумываете, — тут он взглянул и на меня, — о расставании? Бросьте, не советую. Счастье отвернется от каждого. Люди вы разные, но везет вам до тех пор, пока вы вместе. Бойтесь лошадей, — обратился он уже к одной Ирис. И устало смолк.