– Знаешь что, Боб, если тебе захотелось среди ночи кому-то попудрить мозги, выбери, пожалуйста, кого-нибудь другого… – Я шагнул к двери.

– Ну, подожди! Ну, пожалуйста! – вскричал он. Я обернулся и увидел, что он готов расплакаться. Это было так на него не похоже, что я опустился обратно на табуретку.

– Давай. Только ближе к делу…

– Да куда уж ближе? – потряс головой Боб, словно отгоняя от себя наваждение, затем полез в тумбочку верстака и достал оттуда початую бутылку водки. – Жопа пришла нашей реальности.

– Да что ты натворил-то, ответь, наконец?!

– Да не я это натворил, – вздохнул Боб. – Какукавка.

2

Софья Андреевна заглянула в кабинет:

– Лёвушка, к тебе посетитель.

– Свет мой, – не оборачиваясь, отозвался Лев Николаевич, – ты ведь знаешь, когда я работаю, я никого не принимаю… – демонстративно скомкав почти полностью исписанный лист, он кинул его в корзину возле стола.

– Если б не было на то необходимости, я бы тебя не беспокоила, – твердо сказала Софья Андреевна и упрямо вошла в кабинет.

– В чем же эта необходимость? – нахмурился Лев Николаевич, снял мозолистые босые ноги со стоящего возле кресла табурета и, поднявшись из-за стола, повернулся к ней. – Кто ж это такой к нам прибыл – Папа римский или сам Господь Бог?! – Граф сунул большие пальцы узловатых мужицких рук за пояс и качнулся с носков на пятки.

Внезапно, протиснувшись между косяком и хозяйкой, в комнату проскользнул щуплый юноша в очечках. Типичный тургеневский нигилист:

– Вы уж меня простите, Лев Николаевич, но дело у меня очень важное, – сообщил он с порога. – И чем быстрее мы всё обсудим, тем лучше будет…

– Кто таков?! – рявкнул Толстой.

– Да я, собственно, никто, а вот вы…

– А коль никто, так и пошел вон! – ощетинившись вставшей дыбом бородой, Толстой шагнул к визитеру.

– Анну Каренину пишите? – быстро спросил очкарик, надеясь этим вопросом обескуражить глыбу. Но не тут-то было.

– А тебе, прохвост, какое дело?! – все так же угрожающе спросил матерый человечище и топнул о паркет ороговевшей пяткой. Но вдруг глаза его вспыхнули нехорошим огнем: – И откуда знаешь про нее?! Никто ведь еще не знает!

– Зря пишите, – продолжал незваный гость, чуть отступив. – Ну, кинется она под поезд, и всякий читатель спросит: зачем было читать про нее? Что за фигу нам граф подсунул? Только авторитет себе испортите!

У Софьи Андреевны брови поползли на лоб. Толстой, отшатнувшись обратно к столу, сгреб с него пресс-папье и с размаху запустил им в посетителя. Однако тот ловко увернулся, и увесистая штуковина влетела в застекленную дверцу старого книжного шкафа. Взвизгнув под аккомпанемент звона бьющегося стекла, Софья Андреевна метнулась прочь из кабинета.

– Спокойно, – гость уронил пакет и вытянул руки ладонями вперед на манер психиатров из штатовских триллеров. – Лев Николаевич, вы находитесь среди любящих вас людей… Вы – зеркало русской революции… Все под контролем… А я, пожалуй, пойду…

Он проворно метнулся к двери вслед за хозяйкой, но граф с неожиданной для него прытью преодолел пару разделявших их шагов и ухватил очкарика за воротник.

– Врешь! – гаркнул он. – Теперь уж никуда!

Он отшвырнул юношу в сторону, запер дверь и сунул ключ обратно в широкий карман своей холщовой кофты.

– А теперь говори. Кем подослан? – брови графа нависли так, что глаз не стало видно совсем.

– Никем, – замотал головой перепуганный юноша. – Честное слово!..

– Нечто бесовское видится мне в этом лице, – ткнув указательным пальцем в гостя, сказал граф тихо, словно бы самому себе, – такие вот и в царя стреляют… – А затем повысил голос: – Что в мешке?!

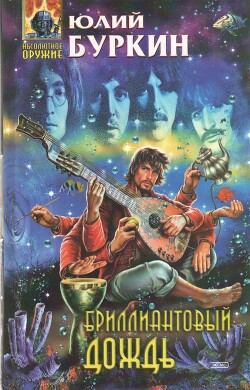

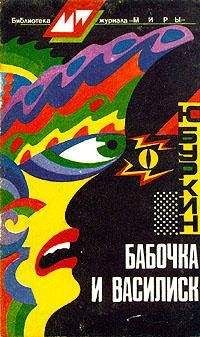

– Кни-иги… – протянул очкарик, и всхлипнул.

– Книги говоришь? – Толстой потрогал пакет босой ногой. – И то – правда. Книги. Ладно. Книжный человек – не опасный. Вся сила у него в чтение уходит… Да не хнычь ты, – осадил он гостя покровительственно. – Зла не сделаю. Давай-ка, садись, в ногах правды нет. – Лев Николаевич указал незваному пришельцу на табурет. – Садись.

Тот, опасливо поглядывая на графа, наклонился, протянул руку и поднял пакет. Затем, прижав его руками к животу, уселся на предложенное хозяином место.

– Итак… – сказал Толстой и, повернув кресло, уселся к очкарику лицом к лицу. Брови графа приподнялись, и голубые глазки сверлами вонзились в незваного гостя. – Отставим распрю. Сказывай, с чем пожаловал?

Юноша глянул на часы, и на лице его мелькнула надежда. Что не укрылось и от графского взгляда.

– Я, знаете ли, хотел вам сказать, Лев Николаевич, что очень ценю ваше творчество. «Войну и мир» читал и перечитывал, а встреча Болконского с дубом – вообще моя любимая сцена… Ваши религиозно-эстетические воззрения…

– Ты мне зубы не заговаривай! – осадил его Толстой. – Кто такой, откуда взялся?! Ну-ка дай свои книги, посмотрим, что за глупости ты читаешь…

Граф потянулся, вырвал пакет из рук посетителя и выудил из него том. Пришелец понял, что ему не отвертеться. Он вздохнул и признался:

– Я из будущего. Из двадцать первого века.

Толстой тем временем открыл обложку и уставился на дату издания:

– Это что, фокус какой-то типографский?

– Это не фокус, – обреченно помотал головой юноша и повторил. – Я – из будущего. – Он снова глянул на часы. Ровно через двадцать… Нет, через двадцать две минуты я исчезну. Так что не теряйте времени, граф, спрашивайте. А когда исчезну, убедитесь, что я не врал.

– Ладно, – кивнул Толстой. – Мужики говорят, «все минется, одна правда останется»… Если ты из двадцать первого века сюда прибыл, словно герой какого-нибудь вздорного Жюля Верна, то почему ко мне? Что обо мне знаешь?

– Вы – великий русский писатель, я вас в университете изучаю. Вот в этой как раз книге, – указал пришелец на том в руках графа, – все про вас написано. Дайте-ка.

Он бесцеремонно выхватил том из рук графа, торопливо полистал и прочел:

– «Лев Николаевич Толстой, граф, русский писатель, родился в деревне Ясная Поляна девятого сентября тысяча восемьсот двадцать восьмого года (по старому стилю), умер на станции Астапово Рязано-Уральской железной дороги десятого ноября тысяча девятьсот десятого года…»

– Отчего умер? – глухо прервал его граф.

– Сейча-ас… – диковинный посетитель снова полистал книгу. – Ага. Вот. «Последние годы жизни Толстой провел в Ясной Поляне в непрестанных душевных страданиях, в атмосфере интриг и раздоров между толстовцами с одной стороны, и Софьей Андреевной Толстой – с другой. Пытаясь привести свой образ жизни в согласие с убеждениями и тяготясь бытом помещичьей усадьбы, тайно ушел из Ясной Поляны, по дороге простудился и скончался…»

– Значит, все-таки ушел… – тяжело покачал головой Толстой и как будто бы сразу осунулся. – Поздненько, поздненько решился… Ну и что же знают обо мне в двадцать первом столетии? Что это за книжонка-то у тебя?

– «История русской литературы. Конец XIX, начало XX века». Вас в нашем времени почитают за величайшего русского писателя. Да что там русского? Мирового! – юноша, приходя в себя, хитро глянул на графа. – Но лучше бы вы после «Войны и мира» уже не писали ничего…

– Почему это?

– А вот… – он поискал глазами, нашел и прочел: «Книга «Война и мир» стала уникальным явлением в русской и мировой литературе, сочетающим глубину и сокровенность…»

– Это я и без тебя знаю, – перебил Толстой. – Что там дальше-то? Что про «Каренину»?

– Сейчас, сейчас… «Духом скорбного раздумья, безрадостного взгляда на современность веет от романа «Анна Каренина»… Здесь сузились эпические горизонты, меньше той простоты и ясности душевных движений, что были свойственны героям «Войны и мира»… – Та-ак, и вот ещё: – «Анна Каренина» – остропроблемное произведение, насыщенное приметами времени, вплоть до газетной «злобы дня», подобно написанным в ту же пору романам Тургенева и Достоевского…»

– Сузились, значит… Докатился, – мрачно сказал Толстой, – с Достоевским сравнили. Был бы его Мышкин здоров, чистота его трогала бы нас. Но написать его здоровым, у Достоевского не хватило храбрости. Да и не любит он здоровых людей. Думает, если сам болен, то и весь мир болен… Да-а, видно, зря я за «Каренину» взялся. А ведь и сам чувствовал: мелко. Для меня-то…