ФРЕДДИ: Тогда возникает проблема.

ЭЙНШТЕЙН: Какая?

ФРЕДДИ: То, что вы думаете, что я думаю, было в действительности не смешным, было, когда кошка пробежала через кухню, чтобы выскочить на улицу, но дверь была закрыта. Теперь скажите, разве это было не смешно?

ПИКАССО: Что скажешь, детка?

СЮЗАНН: У меня наготове своя плохая шутка.

ПИКАССО (Садится): Ну, выкладывай.

СЮЗАНН: Выблядок, обманывающий женщин!

ПИКАССО: Если собираешься похвалить меня, то пополняй свой словарный запас.

СЮЗАНН: Дурак ты, и уши у тебя холодные.

ПИКАССО: Послушай, все, что я хотел сказать, я сказал той ночью. Забыл только, кому я это сказал. Странные веши произойдут в твоей молодой жизни, поверь мне. И не самые лучшие.

СЮЗАНН: Я тебе верю.

ПИКАССО: Я тоже в это верю. А так, как это тебя я видел той ночью, детка, я верю в то, что все повторится. Я вспоминаю голубовато-зеленую кровать с покрывалом розового цвета. Жестяной месяц, держащий свечу, на стене. На столике с твоей стороны кровати лежали три кольца с камешками, а рядом с ними — бледно-розовая лента. Позже я поднял ее с пола. Не могу вспомнить твое имя.

СЮЗАНН: Я тебе его и не говорила.

ПИКАССО: Нет, говорила. Я сейчас вспомнил.

СЮЗАНН: Не говорила.

ПИКАССО: Нет, говорила, Сюзанн.

СЮЗАНН: Не помню.

ПИКАССО: Мое ухо было в миллиметре от твоих губ. Ты шепнула мне свое имя, а затем стала бормотать, и слова начинались и обрывались, смешивались с криками и стонами, которые затемняли их значение (Тянется к СЮЗАНН и целует ее). Вспомнила?

СЮЗАНН: Да.

ПИКАССО: Я нарисовал по памяти три твоих портрета.

СЮЗАНН: Действительно нарисовал?

ПИКАССО: Вообще-то я могу и лучше нарисовать.

СЮЗАНН: Я туда приду попозже..

ПИКАССО: Вот совпадение. И я туда приду.

СЮЗАНН: А сейчас мне пора. (Собирает вещи). Все привет.(Подходит к ЭЙНШТЕЙНУ). Пока, Альберт. (ПИКАССО). Когда ты придешь?

ПИКАССО: Когда спектакль закончится.

СЮЗАНН выходит.

ЭЙНШТЕЙН: Дверь захлопнулась перед кошкой!

Возвращается ГАСТОН.

ГАСТОН: Ну, и кто же третий?

ФРЕДДИ: Вы о чем?

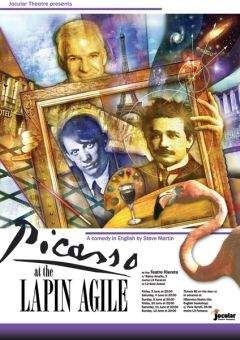

ГАСТОН: Ну, пока нынче в баре было двое мужчин. Один — Эйнштейн, второй — Пикассо. Оба примерно одного возраста, оба думают, что смогут изменить этот век. Пронумеруем-ка их. Первый. Второй. Но два не без третьего. Должен быть третий. В жизни всегда есть вечный триптих: Отец, Сын и Святой Дух; три грации; стоит ли напоминать, что плохие новости всегда приходят три сразу, три вершины треугольника…Продолжать?

ЭЙНШТЕЙН: Ну и кто же будет третьей вершиной треугольника?

ЖЕРМЕН: Может, Матисс.

ПИКАССО: Нет, Матисс не может быть третьим! Если он захочет, пусть будет четвертым или пятым, но он не может быть третьей вершиной треугольника.

ЭЙНШТЕЙН: Я постеснялся говорить, но мысль о треугольнике с четырьмя вершинами чревата бедой. Именно она свела Эвклида с ума.

ЖЕРМЕН: И кто же будет третьим?

Входит БИГМЭН. Весь — огонь.

БИГМЭН: Вам всем повезло. Вы оказались здесь в том самый момент, когда можете услышать новость из первых уст. Я ИЗМЕНЮ МИР. В других кабачках об этом уже знают, теперь и вы знаете.

ЭЙНШТЕЙН: Ваше имя?

БИГМЭН: Бигмэн. Чарльз Дэберноу Бигмэн.

ЭЙНШТЕЙН: И как вы его измените?

БИГМЭН: С помощью изобретения.

ПИКАССО: Что за изобретение?

БИГМЭН: Негнущийся и очень хрупкий строительный материал.

ЭЙНШТЕЙН: Правда? Из чего же он сделан?

БИГМЭН: Я скажу, из чего он сделан: из равных частей асбеста, кошачьих следов и радия. Единственная проблема в том, что по соображениям безопасности его можно использовать только в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско и на острове Кракатау, восточнее острова Явы. Но зато! Это огромный рынок!

Налейте всем!..

ФРЕДДИ: А вам?

БИГМЭН: Ох, нет. Выпейте и запомните мое имя: Бигмэн.

Все говорят «Бигмэн», довольно вяло.

БИГМЭН: Понимаете ли, есть различия между гением и талантом. И не только потому, что в них разные буквы. Талант — это способность хорошо делать дело, а гений — это способность делать Дело! Талантливые люди зарабатывают миллион в год, а гений — пять тысяч, зато в течение двухсот лет. (ЭЙНШТЕЙНУ). Вы успеваете следить за мной, или я говорю слишком быстро? Чтобы у вас появился талант, вы должны много работать, а гениальность преподносится человеку на блюдечке с голубой каемочкой!

ГАСТОН: Пикассо, Эйнштейн и Бигмэн. Однако, что-то не закольцевывается.

БИГМЭН: Кто из них Пикассо (ГАСТОН указывает). Я слышал про вас… отличная работа. Если, конечно, вы предпочитаете голубой. Удивительно, но в искусстве снова блистают испанцы. Я сейчас соберусь с мыслями. Так, сейчас вы заинтересуетесь моим изобретением. Так, так, ага. Вот, думаешь, что должен рисовать, парень, но чувствуешь, что лучше танцевать? Танцуй! Думаешь, что должен рисовать, но чувствуешь, что лучше писать, петь? Пой! Так и я делаю. Запомните, кратчайший путь между двумя точками — шаг и еще пол-шага. Я не шучу.

ФРЕДДИ: До шутки еще долго.

БИГМЭН: Я хотел стать писателем, но сердце подсказало мне изобрести хрупкий негнущийся строительный материал, который, между прочим, именуется бигмэнитом. И я его изобрел! Вот почему я застолбил себе место в истории. В следующий бар! (Идет к выходу, ликуя). Биг. биг… Мэн. мэн…мэн! Стоп! У меня есть еще идея! Высокий остроконечный колпак для дураков! (Щелкает пальцами. Уходит).

ГАСТОН: Что это, черт возьми, было?

ФРЕДДИ: Я восхищаюсь его самоуверенностью.

ЭЙНШТЕЙН: Что до меня, то я смотрю на это так. Мы не столько стремимся изменить мир, сколько согнуть его под себя. Допустим, из всех нас, здесь сидящих, гений — Пикассо. Век сейчас несется в пространстве и, привлеченный свистом Пикассо, меняет скорость и несется в новом направлении. Как комета, оторвавшаяся от солнца, меняет орбиту. Век двигается зигзагами, извиваясь и изгибаясь, под воздействием силы тяжести людей, подобных Пикассо. Но сам по себе век, поскольку мы находимся в нем, в действительности движется по прямой.

ГАСТОН: Как что-то, что изогнуто, может быть на самом деле прямым, а, дружище?

ЭЙНШТЕЙН (саркастически): Бог мой, я никогда об этом не задумывался. Знаете, вы, наверное, правы. Как насчет линии горизонта, остроумный вы мой?

ГАСТОН: Вы на меня сердитесь?

ЭЙНШТЕЙН: Нет, я только пытаюсь объяснить вам кое-что. Вам будет полезно узнать, что не только горизонт, хотя он и выглядит прямым, на самом деле искривлен, но и вся наша Вселенная такова.

ГАСТОН: Чушь собачья!

ЭЙНШТЕЙН: Да, что есть, то есть, и ничего с этим не сделать!

ГАСТОН: Нет!

ЭЙНШТЕЙН: Да!

ГАСТОН: Нет!

ЭЙНШТЕЙН: Да!

ГАСТОН: Нет!

ЖЕРМЕН (ФРЕДДИ): Нео.

ФРЕДДИ: Пост!

ЖЕРМЕН: Нео!

ФРЕДДИ: Пост!

ПИКАССО: Мой рисунок не формула!

ЭЙНШТЕЙН (ПИКАССО): Формула!

ФРЕДДИ (ЭЙНШТЕЙНУ): Нет!

ЭЙНШТЕЙН: Да!

ПИКАССО (ФРЕДДИ): Нео!

ФРЕДДИ: Пост!

ПИКАССО: Нео!

ЭЙНШТЕЙН: Довольно! Не только Вселенная изогнута, но и свет имеет массу, и он искривляется, когда, независимо от колебаний своего источника, проходит на малой скорости мимо большей массы типа Солнца (задыхается). О-о! (Всем). Бог мой, не поверите, но я только что придумал окончание моей книги. Надеюсь, никто никому об этом не скажет.

ФРЕДДИ: Хорошо, что предупредили, а то я уже собирался взять телефон.

ЖЕРМЕН: Не хотите ли узнать, что по этому поводу думает женщина?

ЭЙНШТЕЙН: Здесь не месту женским взглядам. Это наука.

ЖЕРМЕН: Значит, женщины не могут быть учеными?

ЭЙНШТЕЙН: Не в этом дело. В науке не может быть никаких мужских или женских точек зрения. Мадам Кюри не скажет: «Мне кажется, я открыла радий. Но лучше узнаю, что на это скажут мужчины». Нет мужского мнения, нет женского мнения. Наука не имеет пола.