— Отец.

— Добрый вечер, мистер Уокер, — сказал Гектор Маккеллар.

— Отец! — позвал Келвин.

— Мистер Уокер, — сказал Маккеллар, — вы слышали, какого высокого мнения о вас держится ваш сын. А что вы о нем скажете?

— Он лицемер, — сказал мистер Уокер суровым, ровным голосом непреклонно ожесточившегося человека.

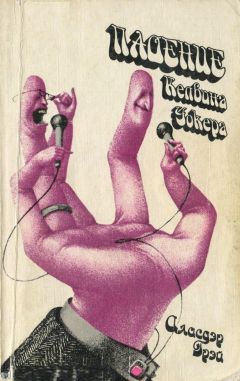

Келвин поднял правую руку, призывно трепеща пальцами, и несмело сказал:

— Рад тебя видеть, отец.

Но только камеры глядели на него. Маккеллар сказал:

— Почему же лицемер?

Мистер Уокер горько улыбнулся:

— Потому что я сам видел, как он преклонял колена и голову в семейном собрании и словно бы творил молитву, а между тем ничего не было в его сердце, только пустота и черный ропот. Я молчал, не видел проку в словах, но если был когда отпавший от Господа и его путей, то этот человек — Келвин Уокер.

— Отец, я переменился, — сказал Келвин.

— Что же вы предпринимали, мистер Уокер?

— Понятно, делал все, что мог. Не дал ему получить образование, которое испортило бы его вконец, держал подле себя. На карманные расходы давал один шиллинг в неделю, чтоб даже дороги не знал в кино и бильярдные, в кабаки и притоны, куда его, безбожника, наверняка занесло бы. Однако он таки исхитрился обойти мое попечение, наладился ходить в публичную библиотеку и поглощал там бог весть какую пагубную дрянь. И однажды — мне стыдно сказать, при каких обстоятельствах, — он, никому не сказавшись, сбежал из дома. Потом от него не было ни слуху ни духу, как вдруг один покупатель поздравляет меня с тем, что моего сына показывают по телевизору. Ничего путного я от него и не ждал.

— Отец, — сказал Келвин.

— Мистер Уокер, а почему вас не устраивает, что Келвина показывают по телевизору?

— Верно ли я понимаю, что он через это может стать известным на всю страну человеком?

— Весьма похоже на это.

— Властью, мистер Маккеллар, правильно распоряжаются только люди, имеющие веру. Поймите, я не фанатик, их вера не должна быть та же, что у меня. Люди верят в разное: провести закон или отменить его, побороть противника или заполучить союзника, скопить деньги или истратить их, и, пока они верят во что-то внешнее, они вредят миру, но не слишком.

Старик подпустил в голос яду и впервые поднял глаза на Келвина.

— Мой сын ни во что не верит, — вскричал он, — только в свое хотение. Он пустая скорлупа, распираемая самомнением и от духа люциферовой гордыни носимая по свету.

— Отец, я же переменился! — возопил Келвин. — Я не грешник больше!

Он забыл думать про эти камеры, забыл про публику и про все на свете. Он жадно тянулся к той единственной силе, которой всегда страшился, и он был уверен, что сделает ее своим союзником, если найдет правильные слова.

А эта сила вдруг по-свойски злорадно сказала:

— Как насчет сорока фунтов, что ты у меня украл?

— Я верну, отец, я могу вернуть их хоть сейчас! — крикнул Келвин, шаря за пазухой.

— А драгоценности? Жалкие безделушки, которыми дорожили твоя мать и я — в память о ней?

— У меня закладные! — сказал Келвин, доставая бумажник. — Я в любое время их выкуплю! В любое время! Я забегался и забыл!

— Поверите ли, мистер Маккеллар, — в тоне беседы сказал мистер Уокер, — я в жизни не переступал порог ломбарда. В молодости я бедствовал. Родители мои были бедняки. Однако же они внушили мне избегать ломбардов так же, как борделей. Зато сын мой, сытый и одетый, имея крышу над головой и чистую постель, без зазрения совести несет к ростовщику жалкие безделушки своей покойницы матери, чтобы получить… сколько они тебе за них дали?

— Мне любой ценой нужны были деньги, — рыдающе выкрикнул Келвин, — мать не стала бы возражать. Уж наверное, она меня любила.

— Это я тебя люблю, Келвин! — страшно взревел мистер Уокер, и все трое звукооператоров сорвали с себя наушники. — Зачем, спрашивается, я гублю тебя сейчас?

Поскольку вопрос его остался без ответа, он уже спокойнее продолжал:

— Чтобы ты сам себя не погубил. Приказчик в галантерейной лавке — это твой потолок. Когда научишься смирению перед Господом, можешь поискать для себя что-нибудь другое, но никак не раньше этого.

С каким-то захлебнувшимся стоном Келвин плотно зажмурил глаза, сжал губы, обхватил голову руками, закрыв уши, подтянул к подбородку колени и весь подобрался до сходства с яйцом, насколько это возможно при угловатом сложении. На какое-то мгновение Гектор Маккеллар испугался, как бы оно не скатилось с кресла, это яйцо, но, тронув его рукой, ощутил напрягшиеся мышцы и убедился в его устойчивости. Публика растревоженно загудела. Этот захватывающий спектакль, без сомнения, стал коробить ее. Пора кончать. Маккеллар поднялся и сказал:

— Мы испытываем громадное потрясение. Как выяснилось, Келвин Уокер подобно многим даже более известным особам возглашает принципы, до которых сам еще не дорос, но, думается, я выражу общую мысль, если скажу, что, утратив наше уважение, он, безусловно, обретает наше сочувствие.

— Сволочь! — взвизгнул в публике женский голос. Это была Джил.

Маккеллар кивнул и еле заметно пожал плечами. Всякое хорошо организованное общество, полагал он, держится на таких, как он, сволочах. Он сказал:

— Я приношу извинения, что программа завершается на пятьдесят минут раньше намеченного. Уверен, что творческая группа проявила обычную оперативность и в оставшееся время побалует нас легкой музыкой. Впрочем, в 11.20, в передаче «После полуночи», за новостями последует обсуждение сегодняшней «Обратной связи». Всего вам доброго, леди и джентльмены.

Келвин сжался в комок по двум причинам: чтобы не разоблачаться догола перед публикой в зале и миллионами прильнувших к телеэкранам и чтобы не дать разъедающему отцовскому презрению проникнуть в святая святых его подлинности. Он слышал, как расходилась публика. Слышал, как Гектор Маккеллар тревожился, не нужно ли вызвать врача. Слышал, как отец говорил: «Ничего страшного — он всегда такой после взбучки, минут через десять оправится». Слышал, как Джил сказала: «Мы его друзья, как ему помочь?» — а Маккеллар уже издалека удивленно отозвался: «У него есть друзья?»

Легкая рука коснулась его головы, и Джил сказала:

— Ах, Келвин, Келвин.

Отец сказал:

— Жалость ему плохая помощь.

Чуть погодя Келвин сказал:

— Сколько их осталось, пап?

— Всего двое. Выбирайся, сынок.

Он сказал это с той грубоватой лаской, на которую не скупился после порки. И Келвин разжался.

Он опустил ноги на пол, облокотился на колено и, покусывая сустав большого пальца, стал лихорадочно соображать. Отец еще сидел в соседнем кресле. Тут же стояли Джек и Джил, а все огромное помещение опустело и освещалось ровно и буднично. Мистер Уокер поднялся и сказал:

— Ну, ты готов ехать домой?

Келвин безропотно встал. Джил вскрикнула:

— Неужели ты с ним поедешь, Келвин?

Джек сказал:

— Послушай, Келвин, ничего необычного сегодня не произошло. Эти гады дали работу, потому что ты им подходил, а когда узнали, что работаешь на себя, прижали тебя к ногтю — в Британии это обычное дело. Не хандри, приятель. Найдешь себе другую работу.

Джил сказала:

— Правда, оставайся здесь. Оставайся с нами. Какой смысл в этих глупых выступлениях по телевизору? Только свобода имеет смысл. Какую жизнь ты увидишь с этим вредным стариканом?

Мистер Уокер ядовито усмехнулся. Келвин перевел взгляд с Джил на Джека, потом опять на Джил. Ясно, они уже спелись. Он убежденно сказал ей:

— Ты меня не любишь.

Она шепнула:

— Прости.

Он сказал:

— Пожалуйста, уходи. Ты больше не нужна. Уходи. С ним уходи! Мне без тебя хватает забот.

Она подняла на него глаза и заплакала, обиженная в лучших своих чувствах — в желании помочь, но Джек уже обнял ее за плечи. Он негромко сказал:

— До свидания, Келвин, — и увел ее.

Келвин, однако, не собирался покорно плестись за отцом к служебному выходу. Он расхаживал взад и вперед, щелкая пальцами и бормоча себе под нос:

— Зачем он это сделал? Я буду счастливейшим человеком, если пойму его замысел.

— Он хотел удалить тебя с общественного поприща, — в некотором замешательстве сказал мистер Уокер.

Той детской напуганности в парне не осталось и следа. Келвин холодно взглянул на него и сказал:

— Кого ты имеешь в виду?

— Твоего хозяина.

— Которого?

— Гектора Маккеллара, конечно.

— Я имел в виду Бога.

Мистер Уокер не поверил своим ушам. Он сказал:

— Келвин! Надо ли это понимать так, что ты наконец… веруешь в него?

— Разве ты не читал в газетах мои высказывания?

— Читал! И они были бы очень мне по вкусу, не угляди я в них лицемерие без стыда и совести.