Однако оральность может перерасти в заболевание в том случае, если человек задерживается на этой стадии и не желает либо не может достичь зрелости. Он становится в таком случае милосерднее самого Христа, который, кстати, был вполне способен громко осуждать «змеиное отродье» вокруг себя, клеймить законников «лицемерами» и кнутом выгонять торговцев из храма. По замечательному выражению д-ра Перлса, «зрелая личность предъявляет миру претензии и запросы, тогда как оральная личность скрывает в себе укоренившиеся обиды». Оральный человек, пристально посмотрев на что-то либо кого-то, вызвавшего у него обиду, обнаружит на нем отпечаток этой патологической оральности. Здоровой реакцией на раздражитель в данном случае послужит предложение раздражающему фактору убираться ко всем чертям, у орального же сразу возникнет желание подчиниться и простить мерзавцу его примитивность и неразвитость (и конечно, полную «бездуховность», не в пример самому себе), затаив, разумеется, невысказанное раздражение.

Д-р Перлс пишет:

«Если у вас есть трудности в общении с кем-либо, найдите причину своего неприятия. Обида, вообще, это одна из худших форм не пережитых до конца ситуаций, так как, если вы обижены на кого-либо, вы не можете ни спокойно жить, ни справиться с этим чувством. Обида — очень серьезное эмоциональное состояние, своего рода психологический тупик. Запомните поэтому: если вы обижены на кого-то, если вас что-то возмущает, обязательно выражайте это, ведь скрытая обида или негодование могут привести к чувству вины, истинные причины которого вас будут мучить впоследствии. Всякий раз, когда вы ощущаете вину, найдите способ выразить свои претензии миру, уже одно это вам сильно поможет».[2]

Обидчивые и зависимые оральные личности создают вокруг себя комплекс техник, который актер и режиссер Майк Николс назвал «выигрывать, проигрывая». Поясним это: в любом конфликте мы можем одержать победу откровенно и смело, а можем и символически, формально проиграв. Обладая при этом истинно оральной структурой личности, мы легко убеждаем себя в том, что наше поражение оказалось духовной или моральной победой над негодяями, от прямого столкновения с которыми мы изящно уклонились. Если вы присмотритесь к людям, особенно хорошо владеющим такой техникой, то сможете заметить, что они или рассылают незримое послание окружающим: мы настоящие победители, либо выражают то же самое осанкой, тоном, жестами или другими средствами невербального общения.

В одном старом мультфильме была сценка, когда старшина кричит на новобранца: «Убери с лица это выражение!». Так вот, новобранец, неспособный в силу многих причин одержать прямую победу над подавляющей армейской системой привычными путями, должен хотя бы сделать вид, что победил, пусть и выражением лица.

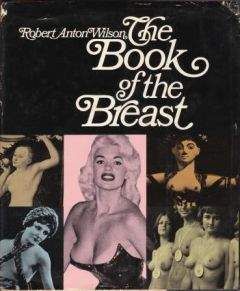

Инфантильная оральная личность пытается свести всё разнообразие человеческих взаимоотношений к ряду столкновений с парой огромных и упругих грудей. Если же вы не хотите или не можете играть такую роль, то наш оральный субъект автоматически записывает вас в категорию «плохой матери» или «строгой матери» (по терминологии Фрейда), которая эгоистично и злобно утаивает от своего ребенка желанные сосцы. Нет, конечно, если вас устраивает роль пары сосков, то всё прекрасно — осталось лишь обзавестись лицензией психиатра и бизнес пойдет, ведь такие типы с радостью будут отплачивать вам не то что годами — десятилетиями. Но тут есть одно важное правило: не пытайтесь лечить их, возомнив себя настоящим психиатром, иначе они разочаруются в вас и пойдут искать другого врача, то есть очередную няньку. «Мне надоело выслушать все эти жалобы каждый день» — жалуется один психиатр другому в старой шутке. «А кто их слушает?» — резонно отвечает второй.

Факт состоит в том, что большинство людей, наблюдаемых психиатрами, скорее всего либо полностью оральны либо эти элементы в структуре их личности преобладают вкупе с другими чертами. Так происходит потому, что оральные типы в любой ситуации прежде всего ожидают помощи со стороны, а психиатр в данном случае олицетворяет самую важную поддержку — материнскую. С другой стороны, в психиатрической практике чрезвычайно сложно найти и абсолютно анальную персону; у этих типов нет привычки считать себя обделенными и несчастными, зато есть талант делать несчастными всех окружающих. Совершенно не важно, как вы относитесь к анальному типу, насколько осторожно изучаете тонкости его игры и пытаетесь предсказывать ее правила — в итоге всегда окажется, что вы ошиблись и необходимо уточнить, пользуясь неисчерпаемым источником морального превосходства «подопечного».

(Относительно рациональные и уравновешенные анальные типы часто становятся судьями или бизнесменами, как мы уже сказали. Ими часто просто кишат так называемые «точные» сферы, типа математики, атомной энергетики, бухгалтерского учета, всякого рода профессорские круги и, естественно, армия. Говоря, что наша культура анальна, Фрейд подразумевает, что влиятельные и престижные социальные позиции создаются и поощряются анальными типами, которые, занимая эти места, получают законное право навязывать свои анальные ценности всем остальным. Эти ценности четко противопоставляются щедрости, душевному теплу, заботе, жалости, погребая под собой мазохистскую обидчивость и бесправность а-ля «Дядя Том» и «Бравый солдат Швейк», этих типичных оральных персонажей — подменяя все эти качества продуктивностью, точностью, ненавистью к телу и беспорядку, боязнью отличаться от других, сурово-реалистичным взглядом на бытие и постоянным желанием влезть в чужую жизнь с собственными моральными догмами. Более нервные и менее рациональные анальные идут в полицию или в кредитные компании взыскивать долги с населения).

Жесткое приучение ребенка к социальным поведенческим нормам вызывает у него страх и постепенно замещает уютное оральное мироощущение на рационально-моральное мировоззрение, что наглядно продемонстрировал Диккенс в Дэвиде Копперфилде. Это настолько фрейдистский вывод, что и в самом деле трудно поверить в то, что книга была написана за полвека до того, как Фрейд определил оральный и анальный типы в своей работе «Три очерка по теории сексуальности».

Диккенс описывает счастливое детство Дэвида, жившего со своей овдовевшей матерью, которая представляется нам величественным и одновременно кротким женским божеством. Сию идиллическую картину внезапно нарушает м-р Мордстоун со своим «комплексом Иеговы» (так современные психологи трактуют это отклонение), представляющий в данном случае архетипическое воплощение карающего мужского начала. Подчиняться всем правилам Мордстоуна совершенно нет возможности, так как их слишком много и они довольно странные, иные даже не высказаны прямо, а лишь подразумеваются. Дэвиду приходится терпеть постоянные порки (для его же блага, само собой, хотя Диккенс и подчеркивает удовольствие, которое получал Мордстоун от процесса порки, что вписывается в концепцию Фрейда). Вполне естественно, что Дэвид начал постепенно усваивать анальные воззрения (особенно после того, как Мордстоун стал его отчимом) и воображать себя маленьким испорченным негодяем, который и в самом деле заслуживает сурового наказания. В свете отголосков деяний Фрины и Элеоноры Аквитанской, обнажившей свою грудь в Иерусалиме, на самом пике средневекового патриархата, Диккенс рисует следующую сцену, когда Дэвид возвращается после годового обучения в школе:

Я вошел без стука, тихонько и робко.

Какое-то далекое-далекое воспоминание раннего детства проснулось во мне, когда я вошел в переднюю и услышал голос матери, доносившийся из гостиной. Она тихонько напевала. Мне почудилось, что когда я был ещё грудным младенцем и лежал у нее на коленях, я слышал эту самую колыбельную песенку. Напев этот казался мне одновременно и новым и таким старым, что сердце мое переполнилось радостью, как при встрече с дорогим другом после долгой разлуки.

По тому, как спокойно-задумчиво мать напевала, я решил, что она одна, и тихо вошел в гостиную. Мать сидела у камина с младенцем на руках и кормила его грудью; его крошечная ручка покоилась у нее на шее. Глаза ее были устремлены на личико ребенка, которого она убаюкивала своей песенкой. Предположение мое оказалось верным — никого другого в комнате не было.

Я заговорил с ней. Она вздрогнула, увидела меня и, вскрикнув: «Дэйви, родной мой мальчик!» — бросилась мне навстречу, опустилась возле меня на колени, поцеловала меня и, положив мою голову себе на грудь рядом с приютившимся там крошечным созданием, прижала его ручку к моим губам.

О, зачем я не умер в ту минуту! Лучше было мне умереть тогда, с сердцем, переполненным такими высокими чувствами…

Это сейчас подобная сентиментальность вызвала бы смущение вроде того, что во времена Диккенса испытывали, случайно застав сексуальную сцену. И ещё — если кто-то попытается не обращать внимания на смущение, он тем самым затронет глубочайшие переживания читателя — только проницательное и тонкое понимание этой сцены будет единственно достойным восхищения. Желание укрыться у материнской груди от жесткой «морали» и длани наказующей отца или бога — это настолько сильная и яркая тенденция, что ее вслед за Фрейдом фиксирует подавляющее большинство психоаналитиков. Пока мы не поймем, что одна наша часть нуждается в таком укрытии всякий раз, когда мы ласкаем женскую грудь, мы будем заниматься любовью в такой же темноте, как и наши родители, запершись в спальне. Только у них темнота была физическая, у нас же она будет психологическая.