Была его рука сильнее лапы львиной,

И столп рассечь мечом умел он в миг единый.

Он узел из волос развязывал стрелой.

Копьем кольцо срывал с кольчуги боевой.

Как лучник, превращал, на бранном целясь поле,

Он барабан Зухре в свой барабан соколий.

Тот, кто бы натянул с десяток луков, — лук

Хосров гнуть не мог всей силой мощных рук.

Взметнув аркан, с толпой он не боялся схваток,

Обхват его стрелы был в девять рукояток.

Он зло пронзал стрелой — будь тут хоть Белый див.

Не диво — див пред ним дрожал, как листья ив.

Коль в скалы он метал копья летучий пламень, —

Мог острие копья он вбить глубоко в камень.

А лет четырнадцать к пределу донеслись —

У птицы знания взметнулись крылья ввысь.

Он всё укрытое хотел окинуть взором,

Добро и зло своим отметить приговором.

Один ученый жил: звался Бузург-Умид.

Сам разум — знали все — на мудрого глядит.

Все небо по частям постичь он был во власти,

И вся земля пред ним свои вскрывала части.

И были тайны тайн даны ему в удел.

Сокровищниц небес ключами он владел.

Хосров его призвал. В саду, к чертогам близким,

Тот речью засверкал, — мечом своим индийским.

Он в море знания жемчужины искал,

Руками их ловил, царевичу вручал.

Он озаренный дух овеял светом новым, —

И было многое усвоено Хосровом.

Кольца Кейвана свет и весь хребет земли —

Весь мир именовать слова его могли.

В недолгий срок во власть морские взял он недра,

Все знал он, что открыл ему учитель щедро.

К Познанью дух пришел из безраздумных дней.

В своем пути достиг он царских ступеней.

Когда же для него — пределов звездных друга —

Открылись все круги крутящегося круга, —

Он понял: долга нет отраднее, чем долг

Служения отцу, и пред отцом он молк.

Отец его любил сильнее всей вселенной —

Да что вселенная! — сильней души нетленной.

Чтоб длительную жизнь на свете сын узнал,

У длинноруких всех он руки обкарнал.

И, укрощая зло, гласил стране глашатай:

«Беда злокозненным!» — и никнул, виноватый.

Гласил: «Пасти коней в чужих полях нельзя,

К плодам чужих садов заказана стезя.

Смотреть на жен чужих — срамнее нету срама.

Не пребывай в дому турецкого гуляма.

Иль кару понесешь достойную». Не раз

Шах в этом поклялся, — да помнят все наказ!

Он к справедливости не погашал стремленья, —

И в эти дни земля достигла исцеленья.

И выпустило мир из рук ослабших Зло.

Не стало злых людей, спасение пришло.

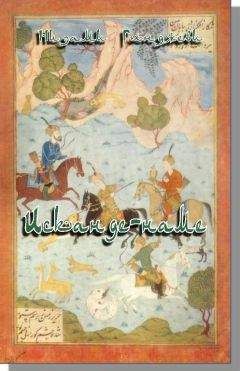

Был весел день. Хосров в час утренней молитвы

Поехал по местам, пригодным для ловитвы.

Всем любовался он, стрелял зверей, и вот

Селенье вдалеке веселое встает.

И тут над росами зеленого покрова

Раскинут был ковер велением Хосрова.

Пил алое вино на травах он, и, глядь, —

Златая роза вдаль уж стала уплывать.

Вот солнце в крепости лазоревой на стены

Взнесло свой желтый стяг. Но быстры перемены:

Оно — бегущий царь — алоэ разожгло,

Раскрыло мрак шатра, а знамя унесло.

И под гору оно коня, пылая, гнало,

Мечами небосвод, ярясь, полосовало.

Но, ослабев, ушло, ушло с земли больной

И свой простерло щит, как лотос, над водой.

В селении Хосров потребовал приюта,

Для пира все собрать пришла теперь минута.

Он тут среди друзей ночную встретил тень.

Пил яркое вино, ночь обращая в день.

Под органона гул — о, звуков преизбыток! —

Пил аргаванный он пурпуровый напиток.

Во фляге булькал смех. Была она хмельна.

И сыну царскому с ней было не до сна.

С зарей Хосровов конь — безудержный по нраву

Меж чьих-то тучных трав был схвачен за потраву.

А гурский нежный раб, всем услаждавший взгляд,

Через ограду крал незрелый виноград.

И вот лишь солнце вновь над миром засияло

И ночи голову от тела дня отъяло, —

Уж кое-кто из тех, что носят яд в устах,

Умчались во дворец, и там услышал шах,

Что беззаконие свершил Хосров, что, верно,

Ему не страшен шах, что шепот будет скверный.

Промолвил шахиншах: «Не знаю, в чем вина»,

Сказали: «Пусть его — неправедность одна.

И для его коня не создана отрада,

И раб его желал чужого винограда.

И на ночь бедняка лишил он ложа сна,

И арфа звонкая всю ночь была слышна.

Ведь если бы он был не отпрыск шахиншаха, —

Он потерял бы все, наведался бы страха.

Врач в длань болящего вонзает острие,

А тело острием он тронет ли свое?»

«Меч тотчас принести!» — раздался голос строгий.

И быстрому коню немедля рубят ноги.

А гурского раба владельцу лоз дают, —

Сок розы сладостной в поток соленый льют.

Оставили жилье, где пили в ночь охоты,

Как дар, хосровов трон искуснейшей работы.

Арфисту ногти — прочь, чтоб голос арфы смолк,

А с арфы смолкнувшей сорвать велели шелк.

Взгляни — вот древний суд, для всех неукоснимый,

Суд даже над своей жемчужиной творимый.

Где ж правосудье днесь великое, как рок?

Кто б сыну в наши дни подобный дал урок?

Служил Ормуз огню. Свое забудем чванство!

Ведь нынешних времен постыдно мусульманство.

Да, мусульмане мы, а он язычник был.

Коль то — язычество, в чем мусульманства пыл?

Но слушай, Низами, пусть повесть вновь струится:

Безрадостно поет нравоучений птица.

Хосров со старцами идет к своему отцу

Когда Хосров Парвиз увидел свой позор, —

Он призадумался, его померкнул взор.

Он понял: для себя он в прошлом не был другом.

Он понял: прав отец — воздал он по заслугам.

Все дело рук своих! И вот руками он

Бил голову свою, собою возмущен.

Двум старцам он сказал, не ощущая страха:

«Ведите кипарис к престолу шахиншаха.

Быть может, вашему заступничеству вняв,

Шах снизойдет ко мне, хоть я и был неправ»,

И саван он надел и поднял меч, — и в мире,

Как в Судный день, шел плач, звуча все шире, шире.

С мольбою старцы шли. Смотря смиренно вниз,

Подобно пленнику, за ними шел Парвиз.

Лишь к трону подошли, не умеряя стона,

В прах, грешник горестный, царевич пал у трона.

«Так много горести, о шах, мне не снести!

Великим будь — вину ничтожному прости.

Юсуфа не считай ты оскверненным волком.

Он грешен, но он юн, он свет не понял толком.

Ведь рот мой в молоке, и все мне в мире вновь.

Что ж мощный лев испить мою желает кровь?

Пощады! Я — дитя! Сразит меня кручина,

Не в силах вынести я гнева властелина!

Коль провинился я — вот шея, вот мой меч.

Тебе — разить, а мне — сраженным наземь лечь.

Я всякий гнет снесу на перепутьях жизни, —

Лишь только б царственной не внять мне укоризне».

Так молвил чистый перл и начал вновь стенать.

И голову свою склонил к земле опять.

Покорность мудрая толпу людей сразила,

И вновь раздался плач — его взрастила сила, —

И вопли понеслись, как шум листвы в ветрах,

И жало жалости пачуял шахиншах.

Он видит: сын его, хоть молод он и нежен,

Уж постигает путь, что в мире неизбежен.

Он, для кого судьба не хочет вовсе зла,

Сам хочет одного — чтоб скорбь отца прошла.

Подумай: как с тобой поступит сын, — он то же

Увидит от того, кто всех ему дороже.

Для сына ты не будь истоком зла и мук,

Преемником ему ведь твой же будет внук.

И на сыновний лик склонился взор Ормуза,

Он понял: сын ему — целенье, не обуза.

Он благороден, мудр, и как не разгадать,

Что божия на нем почила благодать.

Целуя сына в лоб, обвив его руками,

Ормуз повелевать велит ему войсками.

Когда, сойдя с крыльца, на двор ступил Хосров,

Мир засиял опять: с него упал покров.

Гадал хосровов лик — он был для взоров пиром, —